Eine Tagung zu Verständlichkeit mit Zielgruppe Fachpersonen UND lern- / lesebeeinträchtigte Menschen in einem: Geht das überhaupt und wenn ja, wie macht man das? Mein Erlebnisbericht zu einer Fachtagung in Hamburg.

Anfang Oktober war ich zur Tagung Klartext! eingeladen um dort unsere Forschungsergebnisse aus der Verständlichkeit zu präsentieren. Die Tagung wurde von atempo, capito und nueva organisiert und peilte als Zielpublikum sowohl Fachpersonen wie auch Personen mit Lern- und Leseschwächen oder kognitiver Beeinträchtigung an. Thema der Tagung war die Leichte Sprache und wie man Sprache leichter verständlich machen kann.

Die Grundlage: Leichte Sprache

Leichte Sprache ist eine Sprache, die nach konkreten Regeln funktioniert und unsere Sprache vereinfacht, auf der Wort- wie auch auf der Satzebene. Die Regeln wurden von Menschen mit und ohne Leseschwächen gemeinsam entwickelt. Ziel der Leichten Sprache ist es, dass Menschen mit Lern- und/oder Leseschwächen oder mit kognitiven Beeinträchtigungen Texte selber lesen und verstehen können und damit an Lebensqualität gewinnen, weil sie ihr Leben selbstbestimmter führen können.

Die Ergänzung: Grenzen und Erweiterungen der Überlegungen zur Leichten Sprache

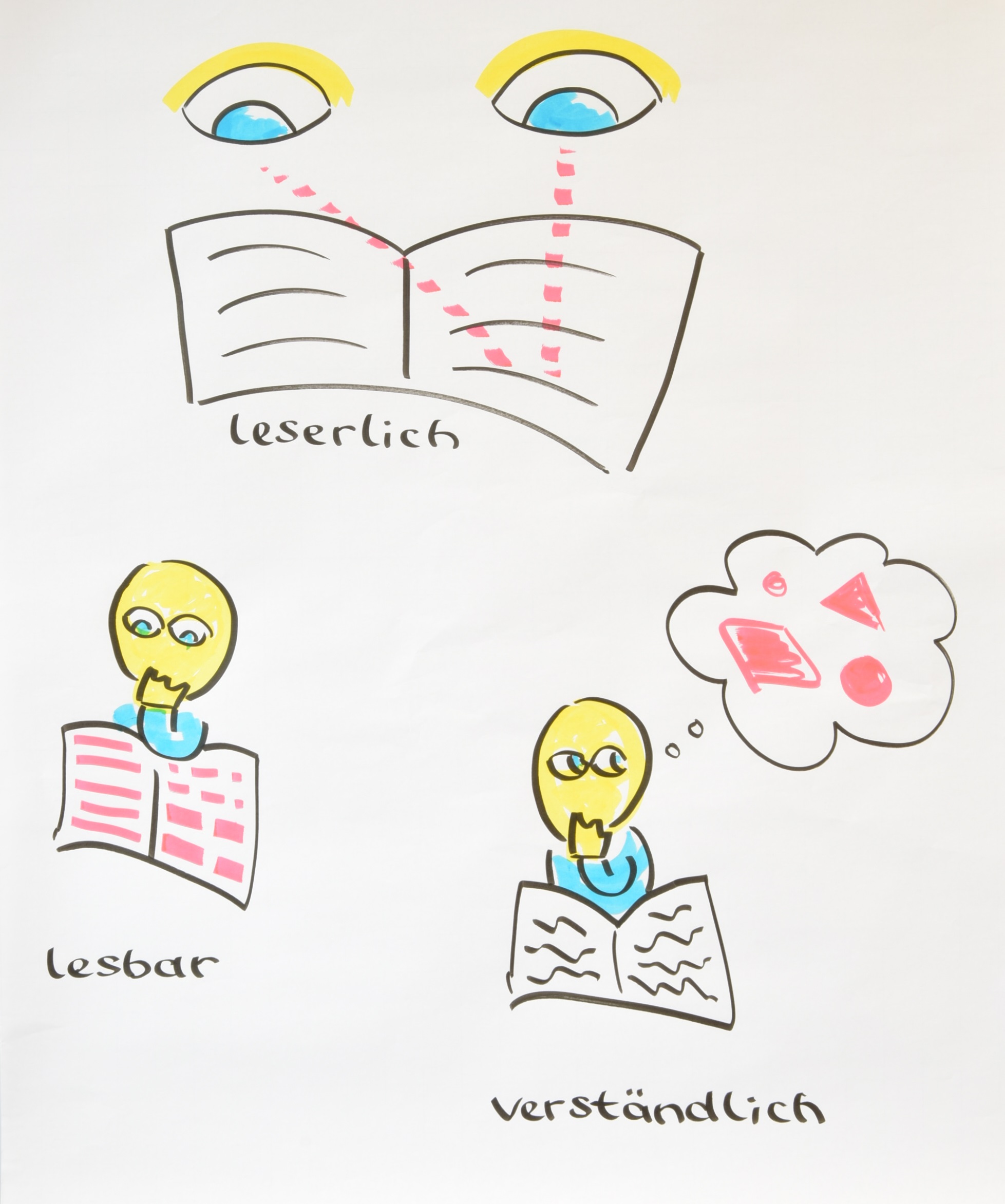

In unserem interdisziplinären Modell der angewandten Verständlichkeit ist die Leichte Sprache auf der Ebene der Lesbarkeit einzuordnen. Wir gehen allerdings davon aus, dass eine optimale Verständlichkeit nicht nur individuell verschieden ist, sondern auch, dass eine zu einfache Sprache (gemessen an den individuellen kognitiven Fähigkeiten) die Verständlichkeit behindern kann, weil ein Text in Leichter Sprache für jemanden mit gehobenen kognitiven Fähigkeiten zu wenig Anreiz bietet. Die Texte wirken dann monoton, weil die Sätze ganz einfach gehalten sind und die Informationsvermittlung geschieht extrem langsam, weil die Komplexität entsprechend reduziert ist. Alle Texte nur noch in Leichter Sprache zu verfassen, würde also das Ziel einer „allgemeinen Verständlichkeit“ gemäss unseren Überlegungen verfehlen. Das Problem liegt dabei auch im Textumfang.

Die Komplexitätsreduktion bei Leichter Sprache bezieht sich zwar eigentlich nur auf die Sprache, kann aber vom Inhalt kaum getrennt werden. Beispielsweise ist es in Leichter Sprache verboten, unbekannte Begriffe zu verwenden. Das macht es schwierig, wenn man über neue Technologien – wie beispielsweise Strom aus neuen erneuerbaren Energien – schreiben will. Versucht man aber, alle unbekannten Begriffe zu erklären, werden die Texte länger und länger. Unsere Untersuchungen zu Informationstexten im Bereich von Nachhaltigkeit haben gezeigt, dass bereits ein Textumfang von 1000 Zeichen die Verarbeitungsmotivation bei durchschnittlichen Leserinnen und Lesern extrem senken kann.

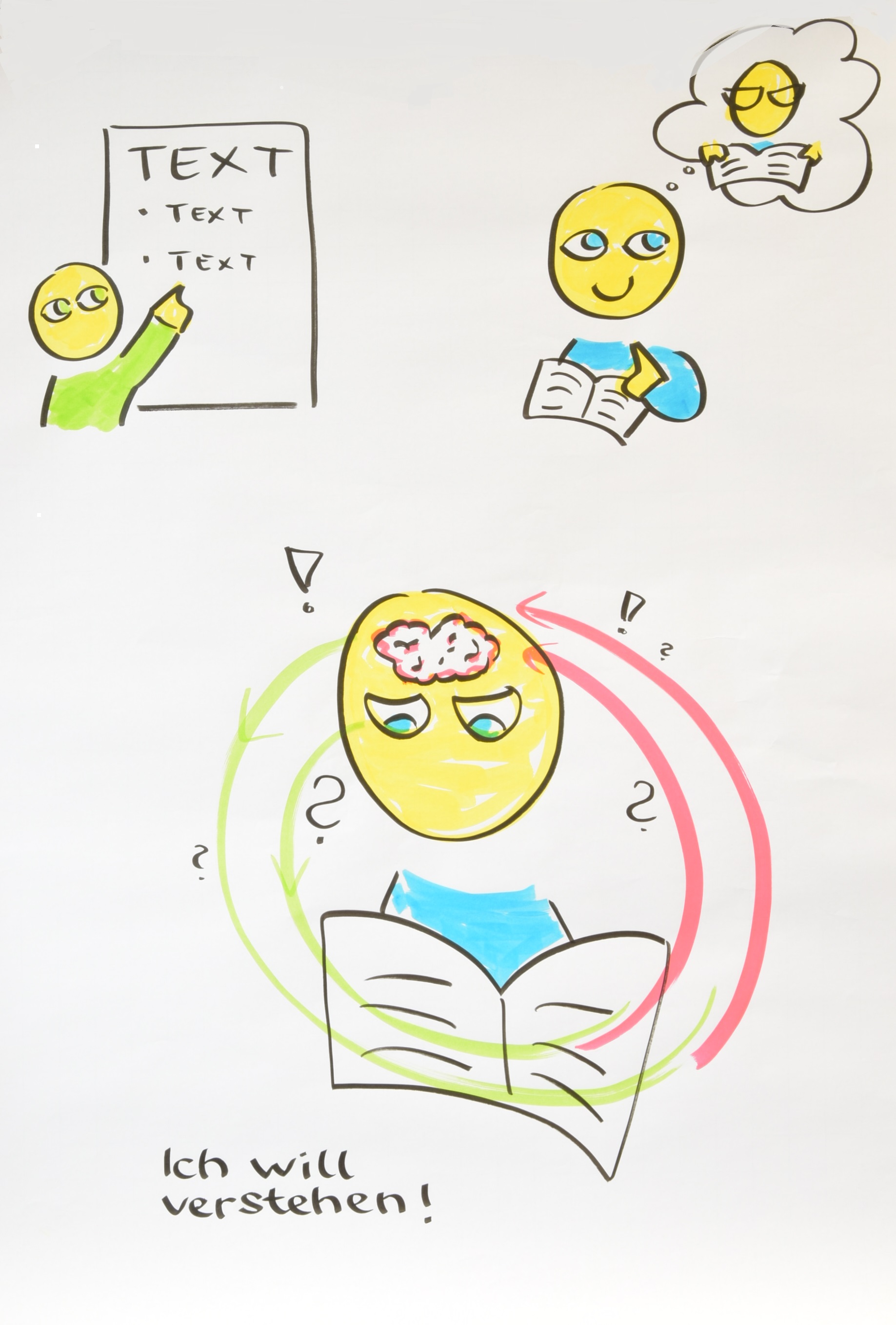

Der Schlüssel ist die Verarbeitungsmotivation, also die Motivation, die jemand aufbringt, um einen Text überhaupt zu lesen. Sie hängt unter anderem von der Gestaltung eines Textes ab und kann dort positiv beeinflusst werden. So zeigen unsere Ergebnisse, dass beispielsweise Textboxen mit Erklärungen und Abbildungen sowie eine gute Textstrukturierung mit führenden Zwischentiteln die Verarbeitungsmotivation anheben können. Und dies wiederum lässt sich jetzt auch auf Texte in Leichter Sprache, also auf Texte für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung oder Lern- und Leseschwächen übertragen: Auch für sie ist es angenehmer, einen leserlichen, gut gegliederten Text zu lesen und auch sie freuen sich, wenn der Text unterstützend gestaltet ist.

Die Herausforderung: Eine verständliche Tagung

Wie aber sollte ich unsere wissenschaftlichen Ergebnisse nun dem interessierten Publikum präsentieren, so dass alle im Saal meine Ausführungen verstanden und sich niemand langweilte?

Zur Vorbereitung gab mir eine der Organisatorinnen mit, dass ich meinen Vortrag einfach halten solle und vor allem, dass ich langsam sprechen müsse. Die Referate wurden live in Gebärdensprache übersetzt, in einem Wortprotokoll niedergeschrieben (und mit Beamer gezeigt) und visualisiert (vgl. Abbildungen unten von Janine Lancker). Ausserdem erhielten alle Anwesenden drei Karten: eine grüne, eine gelbe und eine rote. Verstand man gar nichts mehr, konnte man während der Vorträge die rote Karte aufhalten, dann mussten die Referierenden noch einmal erklären, was sie gerade erzählt hatten. Mit der gelben Karte konnte man Fragen stellen, mit der grünen Karte gab man zu verstehen, dass man beim Zuhören und -schauen gut mitkam.

Ich habe schon viel Tagungserfahrung, normalerweise spreche ich aber vor anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder vor Leuten aus der Praxis. Ich blickte diesem für mich neuen Setting mit gemischten Gefühlen entgegen und hatte etwas Bedenken, ob das denn wirklich funktionieren konnte. Jetzt, nach der Tagung, kann ich guten Gewissens sagen: Ja, das funktioniert! Und ich hatte den Eindruck, es funktionierte sogar richtig gut. Es war für mich, die ich mich ja selber dauernd mit Verständlichkeit befasse, immer schon vorher ersichtlich, wann in einem Vortrag die roten Karten hoch gehen würden. Und ich war auch etwas stolz auf mich, dass es bei mir keine roten Karten gab.

Natürlich habe ich mir im Vorfeld überlegt, welche Wörter ich erklären muss und was ich wohl besser weglasse, weil es einfach zu kompliziert wird in so kurzer Zeit. Und ich hatte beschlossen viele Beispiele zu zeigen: Damit konnte ich die Leute abstrakte Dinge wie „Leserlichkeit“, „Lesbarkeit“ oder „Verständlichkeit“ gleich selber erleben lassen, statt ihnen diese Begriffe mühsam zu erklären. Hilfreich war sicher auch, dass mir die Schwierigkeiten und Grenzen von Verständlichkeit durch unsere Projekte sehr bewusst sind. Aber dass mich in der Kaffeepause nach meinem Vortrag so viele Leute positiv auf mein Referat angesprochen haben, sowohl die Fachpersonen wie auch Menschen mit Beeinträchtigungen, das hat mir gezeigt, dass es nicht nur um Theorie geht, sondern dass auch die Umsetzung in die Praxis funktionieren kann.