«Die IT hat keine Zeit das umzusetzen» Eine Aussage mit viel Frustpotential die vermutlich einige Leser dieses Blogs in dieser oder ähnlicher Art schon gehört oder ausgesprochen haben. Zum Glück gehört das bald der Vergangenheit an – oder doch nicht?

Die Use-Cases sind vielfältig. In den meisten Fällen kleine Tools, um einen bestehenden Workflow zu vereinfachen, zu ergänzen oder einen Prozess automatisieren. Was bisher nur mit großem Aufwand oder langer Wartezeit umgesetzt werden konnte, kann nun durch die Demokratisierung der IT vom «Business» selbst gelöst werden.

Prognosen

Gartner prognostizierte in einer Veröffentlichung vom Dezember 2022, dass bis ins Jahr 2026 rund 80 % der Nutzer von Low und No-Code-Entwicklungstools ausserhalb klassischer IT-Abteilungen, also in den Fachbereichen, tätig sein werden. Parallel dazu wächst der Markt für Low-Code- und No-Code-Plattformen rasant: Das weltweite Marktvolumen lag 2022 bei etwa 22,5 Milliarden US-Dollar und soll bis 2024 auf knapp 32 Milliarden US-Dollar ansteigen. Aktuelle Schätzungen von Fortune Business Insights gehen von rund 37 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 aus und erwarten bis 2032 ein Marktvolumen von etwa 264 Milliarden US-Dollar. Auch andere Marktforscher wie Forrester Research bestätigen diesen starken Wachstumstrend. Die Relevanz und das Potenzial von Low-Code und No-Code sind damit eindeutig belegt.

Mit Low-Code / No-Code im Unternehmen starten

Schon stehen wir vor der ersten Herausforderung, «welche Plattform benötigen wir?». Diese Entscheidung liegt meist bei der IT Abteilung und kann selten alleine von Fachbereichen getroffen werden. Nicht jede Plattform ist für alle Anwendungsfälle und alle Nutzergruppen geeignet. Bereits die Auswahl der Plattform bringt viele weitere Fragen mit sich, die sorgfältig geprüft werden müssen.

Es ist ratsam, bereits im Vorfeld zentrale Aspekte wie Datenmanagement, Datenschutz, Berechtigungen, Monitoring, Integrität, Lebenszyklus und Vendor-Lock-in sorgfältig zu berücksichtigen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, eine umfassende Low-Code/No-Code-Strategie mit passender Governance zu entwickeln. Ebenso empfiehlt sich der Aufbau eines Center of Excellence, um das Vorhaben auf ein solides Fundament zu stellen, Low-Code/No-Code gezielt als Innovationstreiber zu nutzen und die Entstehung einer Schatten-IT zu vermeiden.

Wer im Unternehmen der Tätigkeit des Citizen Developers nachgehen sollte, ist ebenfalls eine Frage, die man sich stellen sollte. Wie wir im Rahmen des CAS Software Development with AI & NoCode lernen dürfen, ist zum Erstellen einer (guter) Low-Code/ No-Code Software zwar keine umfassende Programmierausbildung notwendig, aber ein grundlegendes Fachwissen ist auch mit KI-Unterstützung unabdingbar.

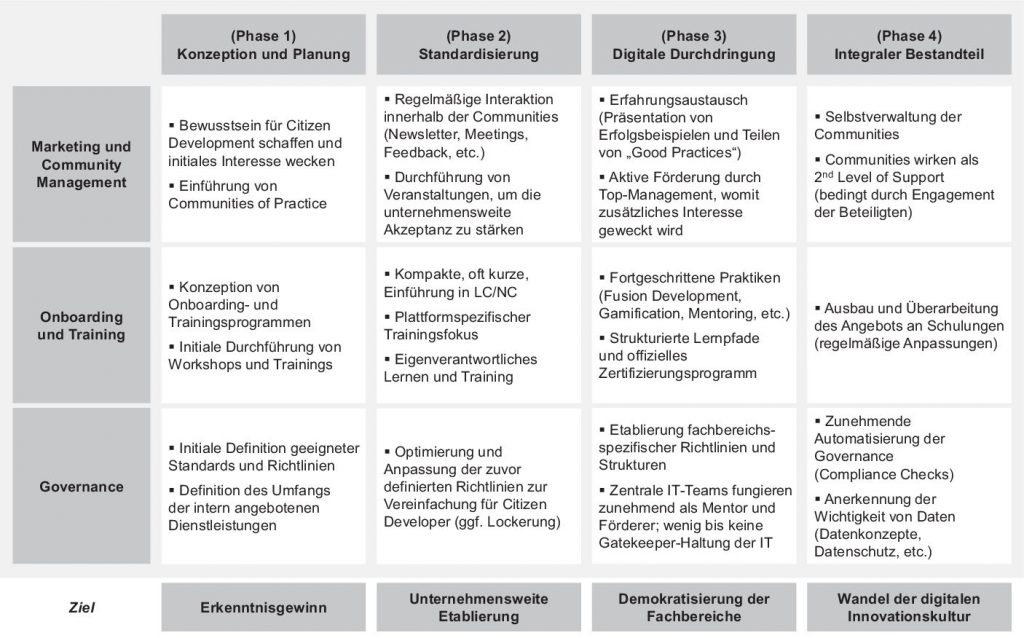

Björn Binzer und Till J. Winkler identifizieren in «Die vier Phasen von Citizen Development-Initiativen…» die Phasen «Planung und Konzeption, Standardisierung, Digitale Durchdringung und Integraler Bestandteil» und zeigen den Umfang der Einführung von Low-Code/No-Code im Unternehmen auf.

Fazit

Das Fazit zu dem Titel meines Blogs «Einfluss von Low-Code/No-Code auf das Business» lautet: Der Einfluss ist erheblich

Das Potential ist riesig, der Weg zu effizienten und durchdringenden Umsetzung entsprechend anspruchsvoll und auf den zweiten Blick deutlich komplexer, als es zunächst scheint. Wenn man sich mit Low-Code / No-Code auseinandersetzt, erkennt man wie weitreichend und vielschichtig dieses Thema ist. Ähnlich wie beim Wechsel von on-Premise Infrastrukturen zu Cloud-Services, ist es nicht einfach mit der Einführung eines neuen Tools getan, es ist ein Kulturwandel notwendig.

Auch auf die Softwareanbieter werden die Citizen-Developer mit ihren Low-Code/No-Code Anwendungen einen Einfluss haben. Der Microsoft CEO Satya Nadella alarmiert die Branche mit der Aussage «SaaS is dead», aber auch alle anderen Big-Tech Unternehmen erwarten eine Disruption durch Citizen Development und KI.

Diese spannende Wechselwirkung zwingt nicht nur die Kunden, sich auf neue technologische Möglichkeiten einzustellen. Auch die Anbieter müssen ihre klassischen SaaS-Produkte und Geschäftsmodelle anpassen und weiterentwickeln, um den veränderten Anforderungen und Erwartungen ihrer Kunden im Zeitalter von Low-Code, No-Code und KI gerecht zu werden.

Ich gespannt, inwiefern die Prognosen der Marktforschungsunternehmen eintreffen werden und wie stark diese Technologien die Geschäftswelt tatsächlich verändern werden.