Ein Pufferspeicher soll helfen, Heizsysteme effizienter zu machen und Energiekosten zu senken – so die gängige Meinung. Doch pauschale Empfehlungen greifen oft zu kurz. Denn moderne Einfamilienhäuser sind keine einfachen Energiesysteme mehr: Sie erzeugen, speichern und verbrauchen Strom gleichzeitig – insbesondere, wenn eine Photovoltaik-Anlage (PV) mit an Bord ist. Ein konkretes Beispiel zeigt, wie sich mit einfachen Messdaten klären lässt, ob sich ein Pufferspeicher lohnt.

Oft wird eine Wärmepumpe zusammen mit einem Pufferspeicher empfohlen. Eine Impulsberatung zur Heizungssanierung zeigt schnell: Eine fundierte Entscheidung kann nur auf Basis realer Energiedaten getroffen werden. Entscheidend ist, wie viel Wärmeenergie das Haus benötigt und wie viel PV-Überschussstrom für die Speicherung zur Verfügung steht. Beides hängt stark von den einzelnen Komponenten des Energiesystems und vom Verbrauchsverhalten der Bewohner ab.

Der folgende Beitrag zeigt anhand realer Energiedaten eines typischen Einfamilienhauses – 155 m² Wohnfläche, Baujahr 1993, Fußbodenheizung, PV-Anlage und Elektroauto – wie eine datenbasierte Entscheidung für einen Pufferspeicher getroffen werden kann.

Wie hoch ist der tatsächliche Heizwärmebedarf – und wann fällt er an?

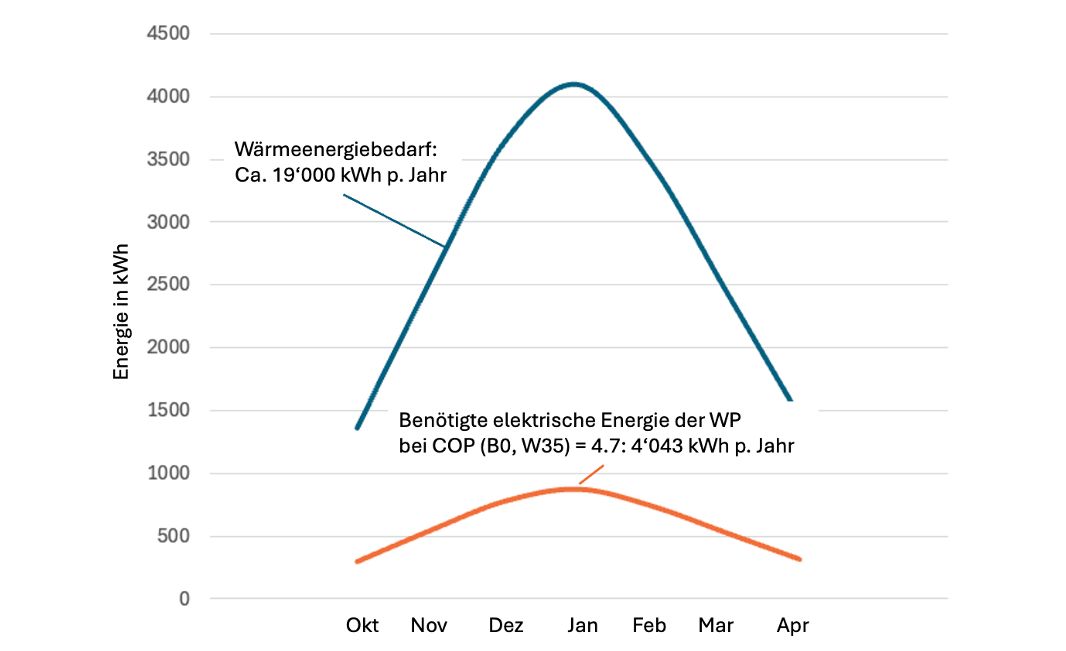

Aus den Messdaten der letzten Jahre und dem bekannten COP (Coefficient of Performance) von 3.5 ergibt sich ein jährlicher Heizwärmebedarf von rund 19’000 kWh. Die neue Wärmepumpe arbeitet mit einem deutlich höheren COP von 4.7 und würde – ohne Pufferspeicher – rund 4’043 kWh elektrische Energie pro Jahr benötigen. Die meiste Heizwärme – rund 60% – wird in den Monaten Dezember bis Februar gebraucht.

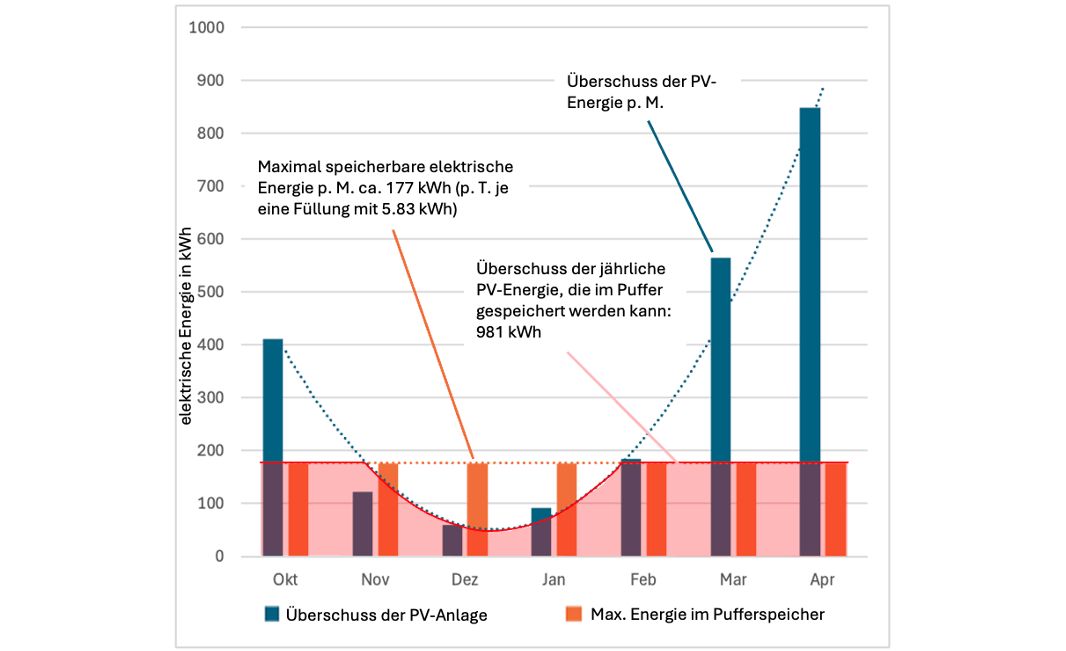

Wie viel Strom kann im Pufferspeicher gespeichert werden – und wie viel PV-Überschuss steht dafür in der Heizsaison zur Verfügung?

Im vorliegenden Fall kann aus Platzgründen ein Speicher mit maximal 700 Liter Fassungsvermögen installiert werden. Um die Effizienz der Wärmepumpe nicht zu stark zu beeinträchtigen, sollte die maximale Wassertemperatur im Speicher 50 °C nicht überschreiten. Der Wirkungsgrad der Wärmepumpe nimmt nämlich mit steigender Zieltemperatur deutlich ab: In unserem Fall sinkt er um rund 23 %, von einem COP von 4.7 bei 35 °C auf 3.6 bei 50 °C.

Die nutzbare Wärmekapazität des 700-Liter-Speichers liegt dann bei etwa 21 kWh, was in den kalten Monaten weniger als ein Fünftel des täglichen Wärmebedarfs abdeckt. Da der Speicher in der Regel nur einmal am Tag vollständig aufgeladen werden kann – um in der Nacht Heizwärme bereitzustellen – ergibt sich eine maximal speicherbare elektrische Energiemenge von 5.8 kWh pro Tag.

Der tatsächlich nutzbare PV-Überschuss hängt stark von der Sonneneinstrahlung, der Ausrichtung der PV-Module und vor allem vom Stromverbrauch im Haushalt ab. Er lässt sich am zuverlässigsten durch konkrete Messerwerte ermitteln.

Diese zeigen: Der Pufferspeicher kann im Nov., Dez. und Jan. nicht vollständig mit Überschussstrom geladen werden, da zu wenig PV-Überschuss zur Verfügung steht:

Der versteckte Energieverbrauch: Bereitschaftsenergie

Zusätzlich zum Stromverbrauch der Wärmepumpe benötigt der Pufferspeicher sogenannte Bereitschaftsenergie. Sie dient dazu, die Temperatur des erwärmten Wassers zu halten. In unserem Fall beträgt sie ca. 0.55 kWh pro Tag, wenn der Speicher vollständig geladen und nach 12 Stunden wieder entladen wird. Addiert man diese Bereitschaftsenergie über die Heizperiode auf, so werden zusätzlich 92.3 kWh elektrische Energie benötigt, um die 981 kWh Wärme bereit zu halten.

Lohnt sich der Aufwand wirtschaftlich und energetisch?

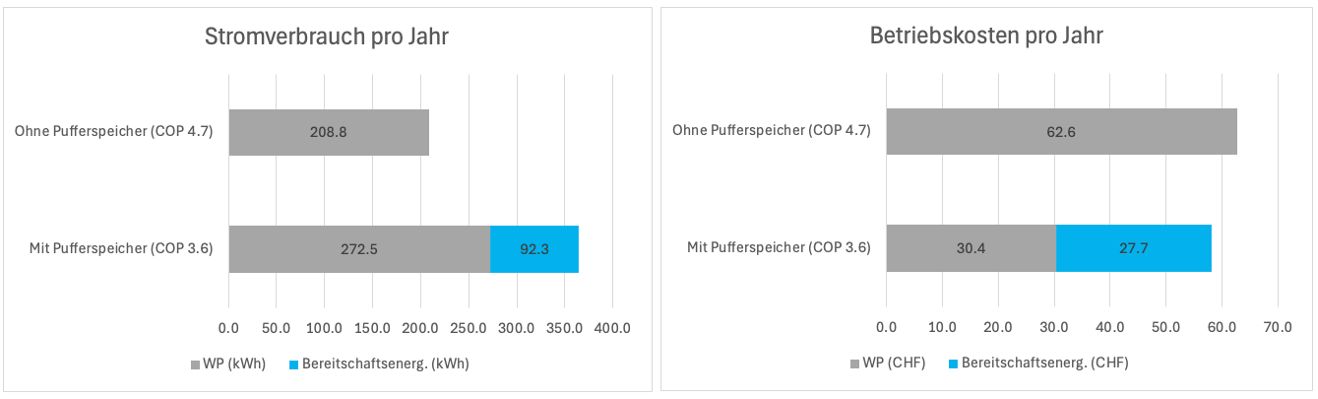

Der Strompreis der AEW beträgt derzeit ca. 0.30 CHF/kWh. Für die Einspeisung werden inkl. Herkunftsnachweis 0.11 CHF/kWh vergütet. Wird der PV-Überschuss in Wärmeenergie umgewandelt, kann der Überschuss nicht mehr ans E-Werk verkauft werden. Daher werden die Kosten zum Füllen des Puffers auf 0.11 CHF p. kWh angesetzt.

Die WP ohne Pufferspeicher benötigt 208.8 kWh, die WP mit Pufferspeicher 364.9 kWh elektrische Energie, um 981 kWh Wärmeenergie zu erzeugen.

Die Betriebskosten für die benötigte elektrische Energie betragen ohne Pufferspeicher 62.6 CHF und mit Pufferspeicher 58.1 CHF.

Fazit: Daten statt Bauchgefühl!

In diesem Beispiel führt der Einsatz eines Pufferspeichers zu einem deutlich höheren Energieverbrauch aber nur zu geringfügig tieferen Betriebskosten. Zusammen mit den Investitionskosten von mindestens 2’500 CHF wird der Pufferspeicher unwirtschaftlich.

Dies zeigt: Eine vorgängige Analyse der Energieflüsse und eine professionelle Impulsberatung helfen, ineffiziente Investitionen zu vermeiden.