Wo beginnt eigentlich KI – und braucht die Schweiz neue Gesetze?

Stand-Up Meeting vom 1. April. 2025 mit Ursula Uttinger, Moderation Radwan Eskhita

Die Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) an Hochschulen nimmt rasant zu – in der Lehre, in der Administration und zunehmend auch in der Kommunikation mit Studierenden. Doch was bedeutet das rechtlich und ethisch für Hochschulen? Und wo beginnt eigentlich „KI“?

Der EU-Act und die KI-Konvention des Europarats

Für die Regulierung von KI im Kontext der Hochschullehre sind zwei Dokumente besonders relevant:

- Der EU AI Act

- Die KI-Konvention des Europarats

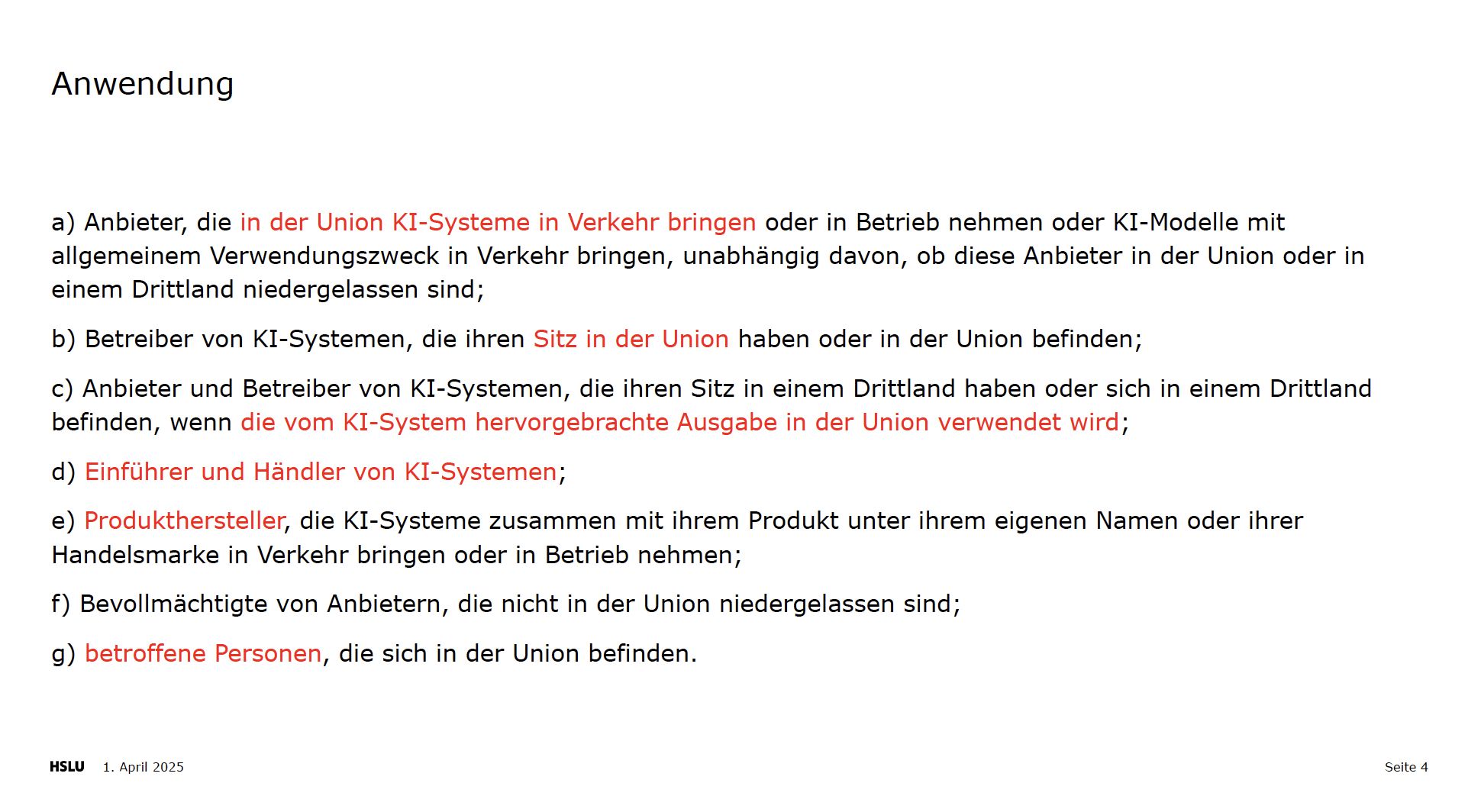

Der EU AI Act (also die KI-Verordnung der EU) betrifft auch die Schweiz – aber nicht automatisch. Sie ist für Schweizer Unternehmen – oder Hochschulen – dann relevant, wenn sie EU/EWR-Raum tätig sind oder deren KI-Produkte dort angeboten werden. Es gibt also eine «exterritoriale Wirkung» – aber keine pauschale Anwendbarkeit. Würde die HSLU I eine EU-Niederlassung planen, käme das Gesetz direkt zur Anwendung (siehe auch Blogpost zum EU AI Act)

Braucht es neue Gesetze für die Regulierung von KI?

Ähnlich wie bei der Datenschutzverordnung der EU (DSGVO) fragen sich heute Unternehmen und Organisationen: „Braucht es neue Gesetze für KI?“ Ursula Uttinger zeigt, dass sich durch einen Blick auf die Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) ein bekanntes Muster präsentiert: Auch dort ging es gleichzeitig um den Schutz von personenbezogenen Daten – und darum das Potential einer neuen Technologie (freier Datenverkehr) innerhalb der EU nicht zu hemmen. Trotz des umfassenden Regelwerks blieb vieles interpretationsbedürftig – und genau das erleben wir nun erneut bei der Regulierung von künstlicher Intelligenz.

Grundsätzlich geht man aktuell davon aus, dass es in der Schweiz keine neuen Gesetzte braucht, sondern, dass die bestehenden, technologieneutral formulierten Gesetze auf die neuen Möglichkeiten und Fälle angewendet werden müssen. Ursula Uttinger verweist in diesem Zusammenhang auf die KI-Konvention des Europarats, der die Schweiz seit 1963 angehört. Diese Konvention ist auch in der Schweiz gültig und stellt – im Gegensatz zum technisch ausformulierten EU AI Act – ethische Grundwerte ins Zentrum: Für die Handhabung von KI stellt sie 1) Menschenrechte 2) Demokratie und 3) Rechtsstaatlichkeit in den Mittelpunkt.

Der Fokus auf Werte verhindert eine Überregulierung, lässt aber gleichzeitig rechtlichen Interpretationsspielraum offen. Ähnlich wie bei der DSGVO zeigt sich also auch hier: Die Anpassungen bestehenden Regelungen auf neue Kontexte ist nicht immer trivial. Der gesetzliche Spielraum kann, soll und wird von Unternehmen strategisch ausgeschöpft. Konkret bedeutet das, es gibt keine klare Schwarz-Weiss-Grenze, was bei KI erlaubt oder verboten ist. Es bleibt eine Grauzone, die sorgfältig beobachtet, rechtlich bewertet und im Hochschulkontext bewusst gestaltet werden muss.

Oder kennst Du Antwort auf die Frage, wo KI beginnt?

Sind Hochschulen für Entscheidungen von KI-Systemen verantwortlich?

Die Frage nach der Verantwortung ist für den Hochschulkontext zentral. Der Grundsatz der Rechenschaftspflicht bedeutet, dass sich Hochschulen nicht einfach hinter der Technologie „verstecken“ können. Wenn zum Beispiel bei einem teilautomatisierten Aufnahmeverfahren ein Fehlentscheid gemacht wird, liegt es aus Sicht der betroffenen Person nahe, die Hochschule als Nutzerin der KI zur Rechenschaft zu ziehen – auch wenn diese das System nicht selbst entwickelt hat.

Deshalb tragen Hochschulen eine Mitverantwortung für den Einsatz von KI-Systemen. Diese Verantwortung betrifft insbesondere die Evaluation und Auswahl der Anbieter: Datenschutz, Transparenz und Nachvollziehbarkeit müssen vertieft geprüft werden, bevor ein System zugelassen wird. Wer KI in Entscheidungsprozessen der Hochschule einsetzen will, sollte die rechtlichen Grundlagen und möglichen Auswirkungen kritisch hinterfragen.

KI Transparenz & Ethik müssen gelebt werden – auch im Alltag

KI-generierte Mails, Seminararbeiten oder Chatbots – viele Situationen im Hochschulalltag werfen ethische Fragen auf. Für Studierende mag eine Sache ethisch erscheinen, welche für Dozierendne mühsam oder problematisch ist. Ethik ist je nach Perspektive, zeitlicher Einbettung und kulturellem Kontext unterschiedlich definiert.

Ein plakatives Beispiel dafür sind Strassenschilder, Namen von Restaurants oder Denkmäler, welche entfernt werden, weil sie mit den aktuellen Wertvorstellungen nicht mehr übereinstimmen. Ethik umfasst genau das: die unterschiedlichen Sichtweisen und Werte, die sich mit der Zeit und im jeweiligen Kontext wandeln. Als Gesellschaft und als Hochschule müssen wir Ethik deshalb immer wieder neu diskutieren und aushandeln: Es gilt sich zu fragen, ob das, was wir für richtig hielten noch gültig ist. Beispielsweise ist es evtl. zu einfach, die Verantwortung für die Prüfung von KI-generierten Resultaten auf die Studierenden zu schieben, ohne zu erklären, wie das geschehen soll.

Statt umfangreiche, juristisch formulierte Richtlinien zu erstellen, plädiert Ursula Uttinger für praxisnahe Merkblätter: kompakt, grafisch ansprechend und konkret auf den Hochschulkontext abgestimmt. Sie sollen die zentralen Grundsätze der KI-Konvention – wie Transparenz, Rechenschaftspflicht, Menschenwürde und Nichtdiskriminierung – verständlich und anwendbar machen. Ein Projekt dazu hat Ursula Uttinger in der vergangenen Woche bereits gelauncht.

Folien zum Stand-Up Meeting von Ursula Uttinger

Aufname zum Stand-Up Meeting