„Brauchen Kulturmarken Markenkultur?“ fragte Professor Sonnenburg von der Karlshochschule sich und das Publikum. Mag trocken klingen, wars aber nicht. In seinem launigen Beitrag erläuterte Sonnenberg verschiedene Aspekte in Bezug auf Museen und Marken. Zu erst einmal räumte er jedoch mit klassischen Marketingparadigmen auf. Das traditionelle Marketing spricht eine militärische Sprache – Zielgruppe („als wollten sie uns abschiessen!“), Positionierung, Strategie, Operation. Diese wird der Welt von Social Media nicht mehr gerecht, in der Begrifflichkeiten wie Empathie, Demokratie und Gleichberechtigung Konjunktur haben.

Museen, so Sonnenburg, müssen oft verschiedene Marken gegeneinander ausbalancieren. Die äusserste der vier Marken-Matrioschkas ist das Museum selber, als nächste Hülle kommt die Ausstellung, dann der Künstler und dann auf der vierten, innersten Ebene, das einzelne Kunstwerk.

Sonnenburg führte dann den Begriff der Markenheimat ein: Marken brauchen Heimat. Vor dem Internet gab es das nicht wirklich. Mittlerweile jedoch hat jede Marke ihre homepage im Internet. Richtig gut wird es allerdings erst, wenn es auch eine Heimt in der realen Welt gibt. Da haben Kultureinrichtungen natürlich einen Vorteil gegenüber Produkten, denn sie haben natürlich Home-lands. Mittlerweile gibt es interessanterweise immer mehr Produkte, die sich auch in der realen Welt eine Heimat schaffen, wie zum Beispiel das Mercedes Benz Museum oder auch die BMW Welt oder Legoland. Idealerweise verschmelzen dabei beide Aspekte zu einer Doppelheimat. Best Practice aus dem Kulturbereich: Müritzeum, Tate, Museumsquartier Wien und Berliner Philharmoniker.

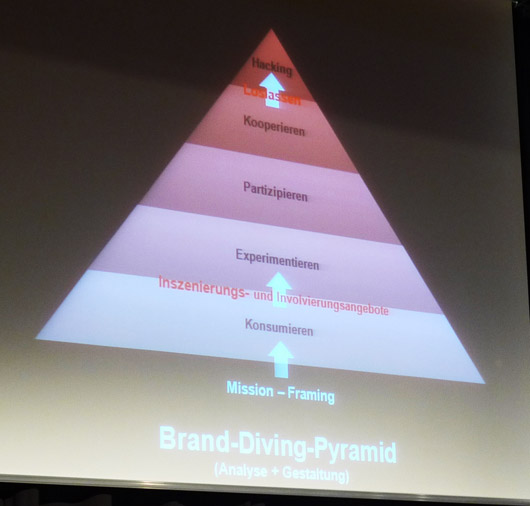

Die Involvierung des Besuchers mit der Marke beschreibt Sonnenberg mittels einer sehr schönen Pyramide.

Von Unten nach oben: Konsumieren – Experimentieren – Partizipieren – Kooperieren – Hacking. Für Beispiele reichte die Zeit nicht, deswegen versuch ich es mal selbst:

- Konsumieren: der Besucher liest und schaut sich Bilder/Videos an

- Experimentieren: Der Besucher hat Möglichkeiten sich Materialen selbts zusammenzustellen, zum Beispiel eine personalisierte Tour. Dieses Experimentieren ist noch stark von der Institution kontrolliert.

- Partizipieren: Besucher laden eigene Bilder, Filme oder Kommentare hoch

- Kooperieren: Die Besucher tragen zu einer Ausstellung bei oder sind an einem Audioguide beteiligt.

- Hacking: Das Publikum nimmt vorhandene Materialien einer Institution, z.B. einen Film auf YouTube und schneidet diesen um, bezw. ergänzt ihn.

Beim Hacking, so Sonnenburg sei der Punkt erreicht, an dem die Institution loslassen müsse. Dem stimme ich nicht zu. Bereits die Partzizipation verlangt ein grosses Mass an Offenheit. Das zeigt sich immer wieder in den Diskussionen der letzten Tagen. Viele Institutionen haben bereits Angst vor den Kommentaren ihrer Besucher auf Facebook und auf Blogbeiträgen.

Zum Schluss die Zusammenfassung von Sonnenburgs Markenbegriff:

Marken sind produktbasierte Zeichen, die sich im Wechselspiel aus Inszenierung und Fremdinszinierung zwischen Eigentümern und Besitzern entwickeln.

Kommentare

1.525 Antworten zu „Brauchen Kulturmarken Markenkultur?“