ARCHITEKTUR UND Programm HS 2025

KIRCHEN

TRANSFORMATION

Kontext

Einleitung

CHRISTOPH FLURY

Unsere gebaute Umwelt befindet sich durch gesellschaftliche, ökonomische und technologische Veränderungen in einem stetigen Wandel. Produktionsverlagerungen ins Ausland, führen dazu, dass Fabrik- und Lagerstandorte in unseren Städten überflüssig werden. Damit verschwinden nicht nur spezifische Arbeitsplätze, sondern es werden auch grossflächige, oft gut erschlossene Areale frei, die für neue Nutzungen zur Verfügung stehen. Ein weiteres Beispiel ist der Einsatz des Transportcontainers, der globale Lieferketten beschleunigt, den Warenumschlag standardisiert und dadurch Hafenanlagen, Güterbahnhöfe sowie Logistikzentren in ihrer Grösse, Lage und Bauweise tiefgreifend verändert hat. Solche Prozesse eröffnen neue Möglichkeiten der Raumnutzung und bieten vielfältige bauliche Potenziale und Herausforderungen.

Der Umgang mit diesen Potenzialen ist stark vom jeweiligen Zeitgeist geprägt: Strategien des radikalen Neuanfangs stehen Überlegungen zum Weiterbauen oder zum Erhalt gegenüber. Was als erhaltenswert gilt, wird je nach Epoche und kulturellem Kontext unterschiedlich bewertet. Als Architektinnen und Architekten sind wir gefordert, diesen Diskurs aktiv mitzugestalten und Verantwortung für unsere gebaute Umwelt zu übernehmen.

Ein weiteres anschauliches Beispiel für den Wandel und die Umnutzung historischer Bauten ist die Piazza dell’Anfiteatro in Lucca. Die ehemalige römische Arena mit ihrer charakteristischen elliptischen Form ist heute ein lebendiger öffentlicher Platz, der von Häusern unterschiedlicher Höhe umschlossen wird. Die Struktur des Amphitheaters bleibt in der Bebauung und den Zugängen sichtbar erhalten, während der Raum neuen städtischen Funktionen dient. Diese Transformation zeigt, wie bestehende architektonische Substanz durch Umnutzung an aktuelle gesellschaftliche Anforderungen angepasst und weiterentwickelt werden kann.

In den Projektmodulen im Intermediate befassen wir uns mit unseren unmittelbaren Wohn- und Lebenswelten. Wir untersuchen, welche gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und räumlichen Bedingungen zu den aktuellen Strukturen geführt haben und welche Kräfte diese weiterhin prägen. Dabei betrachten wir die Wechselwirkungen zwischen Gesellschaftsformen und der gebauten Umwelt, lesen und interpretieren bestehende Gebäude im Kontext, suchen Potenziale für neue Nutzungen und entwickeln Strategien zur Transformation bestehender Strukturen hin zu zukünftigen Wohn- und Lebensformen.

UMNUTZUNG VON KIRCHENGEBÄUDEN

Ein aktuelles Feld des Wandels ist die Transformation der religiösen Landschaft: Die Vielfalt religiöser Ausdrucksformen wächst, während die Zahl der Konfessionslosen markant, in der Schweiz von 1,2 % im Jahr 1979 auf 35,6 % im Jahr 2023 1, gestiegen ist. Dies hat unmittelbare Folgen für kirchliche Gebäude – ihre Nutzung und Relevanz werden vermehrt hinterfragt.

Das Thema der Umnutzung von Kirchenräumen bildet die inhaltliche Klammer über das Herbst- und Frühlingssemester. Im Herbstsemester liegt der Fokus auf den Gebäuden selbst und deren Umnutzung zu Wohnraum. Im Frühlingssemester erweitern wir den Blick auf die angrenzenden Quartiere und deren Wechselwirkungen mit den Kirchen.

Die Auseinandersetzung mit der Umnutzung von Kirchenräumen wirft komplexe architektonische, städtebauliche und gesellschaftliche Fragen auf. Dabei geht es nicht nur um die Anpassung der baulichen Substanz an neue Funktionen, sondern auch um die Reflexion der historischen und kulturellen Bedeutung dieser Gebäude. Ziel ist es, diese Fragen offen zu diskutieren und räumliche Antworten zu entwickeln, die den bestehenden Kontext respektieren und zugleich neue Perspektiven eröffnen.

Die Umnutzung verlangt ein sensibles Gleichgewicht zwischen Erhalt und Veränderung, bei dem sowohl materielle als auch immaterielle Werte berücksichtigt werden. Zudem bietet sie die Chance, neue Nutzungen zu ermöglichen, die gesellschaftliche Teilhabe fördern und die Kirchengebäude als lebendige Orte in die Gesellschaft zurückzuführen. Durch diese Transformation werden nicht nur Räume neu definiert, sondern auch soziale Strukturen, Nachbarschaften und Identitäten können gestärkt oder neu geformt werden.

So könnte die Umnutzung einen wichtigen Beitrag zu nachhaltiger Stadtentwicklung leisten.

Im Herbstsemester widmen wir uns exemplarisch vier Kirchenbauten in der Stadt Luzern. Ausgehend von einer umfassenden Analyse entwickeln wir Fragestellungen, die sich aus dem spezifischen Kontext ergeben, und untersuchen im Austausch mit Vertretern der Katholischen Kirche und weiteren Expertinnen und Experten die Transformationspotenziale dieser Gebäude im Hinblick auf eine Umnutzung zu Wohnraum. Dabei analysieren wir konstruktive Voraussetzungen, erforschen bestehende Raumqualitäten und entwickeln Entwurfsstrategien für die Umnutzung. In individuellen Projekten werden die Strategien architektonisch-räumlich ausformuliert.

Die konstruktiven Voraussetzungen der ausgewählten Kirchengebäude sind entsprechend ihrer Entstehungszeit sehr unterschiedlich. Durch die Analyse versuchen wir zu klären, welche Bedingungen zu den damals gewählten statischen Prinzipien, Materialwahl und Formgebung geführt haben. Die räumlich-atmosphärischen Gegebenheiten sind ebenfalls sehr unterschiedlich. Wir untersuchen die Zusammenhänge der Konstruktionsweisen mit der Raumgestalt und versuchen zu ergründen, warum die Räume so gebaut wurden.

Die Analyse und Lesung des Bestands helfen uns, Strategien für die Umnutzung der Kirchen zu Wohnräumen zu formulieren.

WOHNEN

Wohnen ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis und zugleich ein vielschichtiges Thema, das stark von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen beeinflusst wird. Die Art und Weise, wie wir wohnen, spiegelt Lebensentwürfe, soziale Beziehungen und Wertvorstellungen wider, und wird gleichzeitig durch bauliche und städtebauliche Rahmenbedingungen mitgeprägt. Im Kontext der Umnutzung und Transformation von Bestandsgebäuden eröffnet das Thema Wohnen ein spannendes Feld.

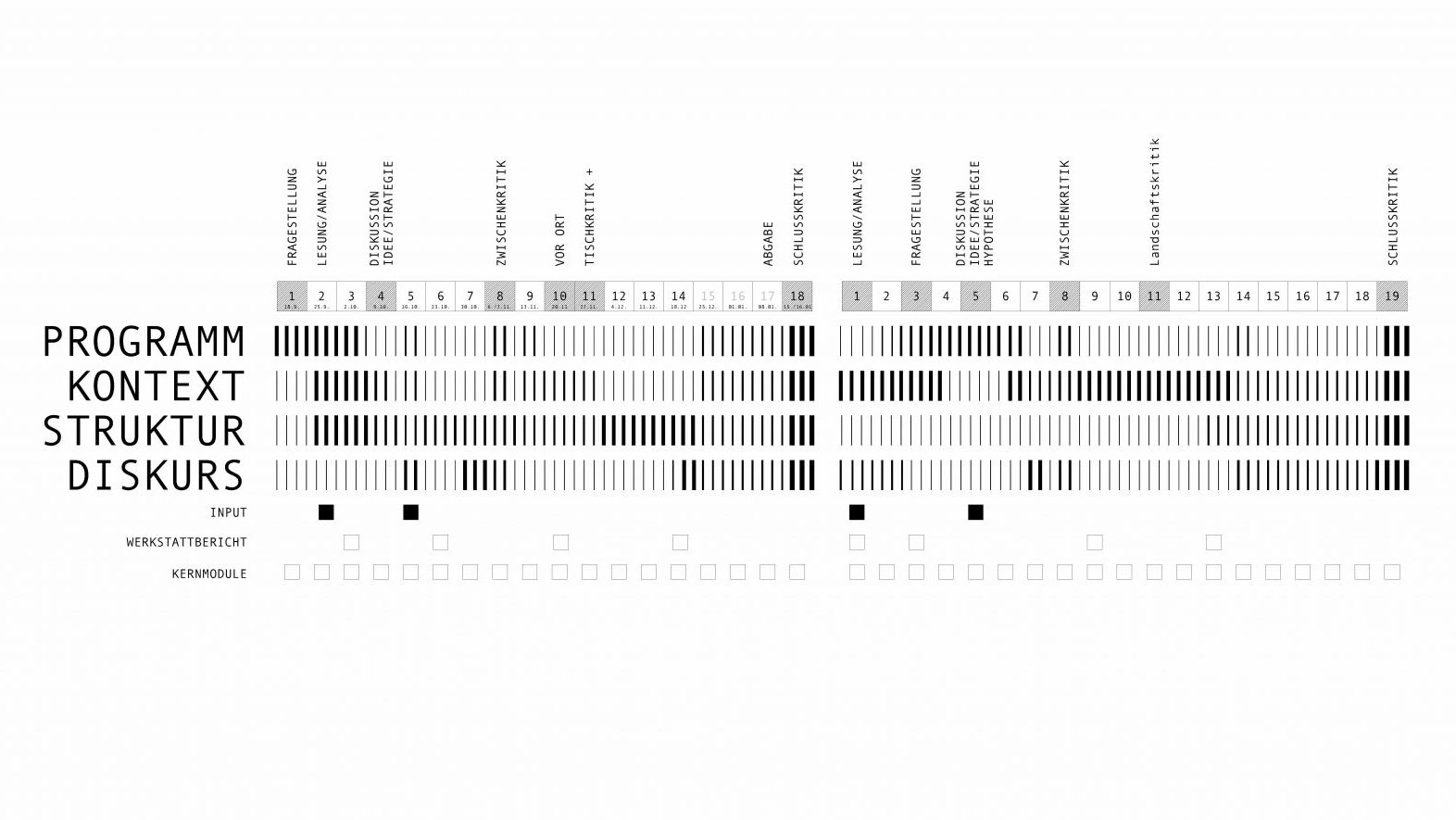

Unsere Auseinandersetzung mit dem Wohnen bewegt sich entlang der Begriffe Programm – Kontext – Struktur – Diskurs und verknüpft Entwurf, Analyse und theoretische Reflexion. Inhalte aus den parallel geführten Kernmodulen sowie aus den Basic-Modulen fliessen dabei in die Projektarbeit ein.

Programm

Das Programm beschreibt einen offenen Rahmen, in dem verschiedene Lebensformen, soziale Beziehungen und neue Perspektiven auf das Wohnen gedacht und verhandelt werden. Es strukturiert, welche Nutzungen Räume ermöglichen sollen.

Das Programm greift nie vollständig auf den späteren Gebrauch vor; es bleibt stets ein Entwurf, der auf reale Praktiken und individuelle Aneignungen trifft. Der tatsächliche Umgang mit dem Raum – der Gebrauch – entwickelt sich im Alltag der Nutzerinnen und Nutzer und kann von der programmierten Funktion abweichen oder diese weiterentwickeln.

Bei der Entwicklung eines Programms geht es daher nicht um statische Vorgaben – vielmehr steht die Suche nach Narrativen und vielschichtigen Geschichten im Vordergrund, die den architektonischen Entwurf prägen und bereichern. Das Programm versteht sich als ein dynamisches Gefüge, das auf zeitliche Veränderungen und gesellschaftlichen Wandel reagiert. Die Architektur entwickelt sich dabei im Spannungsfeld von beständigen Strukturen und offenem Wandel, sodass Programme auch Spielräume für Experimente und neue Formen des Zusammenlebens eröffnen. Ziel ist es, Nutzungen nicht festzuschreiben, sondern Möglichkeiten zu schaffen.

Im Jahreskurs fokussieren sich programmatische Überlegungen im Herbstsemester auf Innenräume oder Gebäude. Im Frühjahrssemester werden sie auf den urbanen sowie städtebaulichen Kontext ausgeweitet. Besonders relevant ist dabei, welchen Beitrag das Programm zur Entwicklung von architektonischen und stadtplanerischen Lösungen leistet, die offen für vielfältige Gebrauchsweisen und gesellschaftliche Veränderungen sind.

Kontext

Kontext beschreibt in der Architektur jene räumlichen, kulturellen, sozialen und atmosphärischen Bedingungen, in die ein Projekt eingebettet ist. Architektur entsteht niemals im leeren Raum, sondern immer im Bezug zu einem Ort – einem Ort, der bereits mit Bedeutungen, Nutzungen, Bildern und Geschichten aufgeladen ist. Der Kontext ist dabei nicht nur physisch fassbar, sondern umfasst auch symbolische, historische und gesellschaftliche Dimensionen.

Im Entwurf treten wir in einen gestalterischen Dialog mit dem Vorgefundenen. Kontext ist dabei kein feststehender Rahmen, sondern eine offene, interpretierbare Grundlage, die durch den Entwurf aktiv gelesen, gewichtet und neu geformt wird. Das Verhältnis zum Kontext zeigt sich auf allen Massstabsebenen in der Art, wie Raumverhältnisse gestaltet und wahrgenommen werden – etwa durch Übergänge, Abschlüsse, Schwellen oder Sichtbeziehungen. Der Kontext ist somit ein zentraler Aspekt im architektonischen Entwurf: Er eröffnet nicht nur ein tieferes Verständnis des Ortes, sondern auch Gestaltungsspielräume, in denen architektonische Eingriffe bewusst mit ihrer Umgebung, Geschichte und Nutzung verknüpft werden. Kontext beschreibt damit nicht nur den Hintergrund architektonischer Gestaltung, sondern ist vielmehr aktiver Bestandteil des Gestaltungsprozesses: Architektur antwortet nicht nur auf die Bedingungen des Ortes, sondern verändert ihn auch – sie schreibt den Kontext neu.

Im Jahreskurs treten wir mit dem Kontext auf unterschiedlichen Massstabsebenen in den Dialog: Während im Herbstsemester Aspekte wie Konstruktion, Materialität, Adressierung und die nahe Nachbarschaft im Mittelpunkt stehen, rückt im Frühlingssemester der Kontext in Bezug auf grössere räumliche Strukturen, soziale Netzwerke, historische Entwicklungen, Aussenräume und öffentliche Räume in den Fokus. Ziel ist eine Architektur, die nicht nur auf den Ort reagiert, sondern ihn weiterdenkt, artikuliert und langfristig prägt.

Struktur

Struktur bedeutet, die Beziehungen zwischen Teil und Ganzem bewusst zu gestalten. Sie bildet einen übergeordneten Zusammenhang und steht für das ordnende Prinzip, das Form, Funktion und Konstruktion sowie deren Wechselwirkungen miteinander in Beziehung setzt. Einzelteile werden so aufeinander abgestimmt, dass sie gemeinsam eine übergeordnete räumliche Idee tragen. Über die Struktur werden Tragwerk, Raum, Baustruktur sowie das gesamte Raumgefüge in einen klaren, nachvollziehbaren Zusammenhang gebracht. Struktur ist damit ein zentraler architektonischer Aspekt, um Räume zu prägen, Bewegung zu leiten, Orientierung zu ermöglichen und räumliche Identitäten zu entwickeln.

Struktur ist allerdings weit mehr als reine Konstruktion. Sie dient als gestalterisches Werkzeug, um Räume zu gliedern, Erlebnisse zu formen und Bedeutungen zu vermitteln. Strukturen sind jedoch nie neutral: Sie beeinflussen nicht nur räumliche Organisation und Nutzungsmuster, sondern auch gesellschaftliche Teilhabe, Sichtbarkeit, Ausschlussmechanismen und Zugehörigkeit.

Dieser erweiterte Strukturaspekt steht im Zentrum unserer Arbeit im Frühlingssemester. Wir nehmen die komplexen Gefüge gesellschaftlicher, ökologischer und ökonomischer Zusammenhänge in den Blick – mit dem Ziel, sie sichtbar zu machen, kritisch zu reflektieren und gestalterisch zu hinterfragen. Dabei geht es um die Frage, welches Potenzial architektonische Interventionen haben, um soziale und politische Prozesse nicht nur zu erkennen, sondern auch aktiv mitzugestalten – und damit bestehende Strukturen zu transformieren.

Diskurs

Architektur entsteht nicht im stillen Kämmerlein, sondern im offenen Dialog – mit sich selbst, im Entwurfsstudio, im Atelier in den Zwischen- und Schlusskritiken. Dabei ist die Fähigkeit, eigene Entwurfsprozesse, Überlegungen und Entscheidungen sowohl verbal als auch visuell verständlich darzustellen und argumentativ zu begründen, zentral. Die vertiefte Recherche hilft, kontextbezogene Fakten, Referenzen, Beobachtungen und Analysen gezielt in die Entwurfsarbeit zu integrieren. Ergänzend dazu machen Narrative die Gedanken- und Erkenntnisprozesse vom ersten Konzept über Konflikte und Hypothesen bis hin zu Lösungen nachvollziehbar. Neben der Projektpräsentation spielt die Prozessdokumentation eine wichtige Rolle: Sie legt die oft unsichtbaren Denkwege, Versuche, Alternativen und Entwicklungsschritte im Entwurf offen. So wird der Entwurfsprozess nicht nur für andere kommunizierbar, sondern auch für die Entwerfenden selbst reflektier- und auswertbar.

Der Entwurf gilt als iterativer Prozess, der von Diskussion, Rückfragen, Kritik und stetigem Austausch lebt. Fehler, Umwege und neue Erkenntnisse sind kein Makel, sondern fester Bestandteil der Entwurfskultur. Kollektives und exploratives Arbeiten fördert eigene Fragestellungen, experimentellen Umgang mit Konstruktion, Material und Raum sowie eine intensive Auseinandersetzung mit sozialen, ökologischen und kulturellen Kontexten. Besonders im Frühlingssemester, das durch Gruppenarbeiten geprägt ist, geht die eigenständige Entwurfsarbeit mit kollektiv getragener Verantwortung Hand in Hand. Diskurs ist dabei keine Zusatzaufgabe, sondern integraler Bestandteil einer lebendigen und reflektierten Entwurfspraxis.

Die architektonische Auseinandersetzung mit Wohnen meint nicht nur die Gestaltung von Räumen, sondern immer auch die Gestaltung von Lebenswelten. Die Herausforderung besteht darin, vielfältige Bedürfnisse und zukünftige Entwicklungen zu antizipieren und Räume zu schaffen, die Wandel zulassen und unterschiedliche Formen des Zusammenlebens ermöglichen.

JAHRESSTRUKTUR

POOLKRITIK

In den ersten Wochen des Semesters entwickeln die Studierenden auf Grundlage ihrer individuellen Wahrnehmung des Ortes und des Bestands sowie durch eine fundierte Analyse eigene Fragestellungen. Diese bilden den Ausgangspunkt für konzeptionelle Ansätze und erste Strategien zur Bearbeitung der jeweiligen Entwurfsaufgabe.

Im Rahmen der Poolkritik, einem studioübergreifenden Kritikformat, werden diese Ansätze vorgestellt und diskutiert. Die Studierenden präsentieren ihre Überlegungen, Hypothesen und konzeptionellen Strategien. Ziel dieser Kritik ist es, eine vielschichtige Rückmeldung zu erhalten und den Diskurs über architektonische Fragestellungen zu öffnen.

Die im Rahmen der Poolkritik diskutierten Ideen dienen als Grundlage für die weitere individuelle Projektarbeit. Sie werden im weiteren Verlauf im Studio vertieft, weiterentwickelt und durch Einbindung externer Fachleute oder Institutionen kontextualisiert und reflektiert. So wird ein kontinuierlicher, kritischer Entwurfsdiskurs gefördert, der den architektonischen Entwurfsprozess als offenen, reflexiven und kommunikativen Vorgang versteht.

TISCHKRITIK

Die Tischkritiken sind wöchentlich stattfindende ZweiergesprächeGespräche, bei denen Studierende aktuelle Herausforderungen ihres Entwurfsprozesses gezielt ansprechen können. Eine gute Vorbereitung mit konkreten Fragen und Identifizierung von offenen Punkten ist Voraussetzung für ein konstruktives Gespräch. Studierende tragen die Verantwortung, relevante Themen einzubringen und den Austausch aktiv zu gestalten. Atelierdozierende geben gezielte Anregungen und stellen relevante Fragen, liefern aber keine fertigen Ideen. Ziel ist es, die Reflexion zu fördern und individuelle Lösungen im Entwurfsprozess zu unterstützen.

ZWISCHENKRITIK

Auf Grundlage der individuellen Wahrnehmung von Ort und Bestand sowie einer fundierten Analyse und Recherche wird ein Zwischenstand des Entwurfs präsentiert. Dieser basiert auf einer eigenständig entwickelten Fragestellung und nimmt räumliche, programmatische und konstruktive Aspekte in den Fokus. Die Detaillierung dient dabei als Ausdruck der inneren Logik und Kohärenz des Projekts.

Der vorgestellte Entwurf wird als Arbeitsstand im laufenden Prozess verstanden und in der Zwischenkritik gemeinsam mit den betreuenden Atelierdozierenden sowie externen Fachexpert*innen diskutiert. Die Zwischenkritik ist ein zentraler Bestandteil der Gesamtleistung im Semester. Entsprechend sind alle Arbeitsstände pünktlich und verbindlich auf ILIAS einzureichen.

TISCHKRITIK+

In diesem Format werden die vertrauten Tischkritiken durch einen (studio-)externen Gast – etwa eine Expertin oder ein Experte aus einer verwandten Disziplin ergänzt. Sie bereichern die Diskussion mit zusätzlichen Perspektiven und einer Aussensicht. Diese Aussensicht fordert die Studierenden heraus, ihre Entwürfe präzise, klar und argumentativ überzeugend zu präsentieren. Das unterstützt die Reflexion zu einem spezifischen Aspekt und fördert die Weiterentwicklung der eigenen Position. Die Außensicht ist essenziell, weil sie hilft, Entwurfsentscheidungen kritisch zu hinterfragen, die eigene Argumentationsfähigkeit zu stärken und wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung des Projekts zu erhalten.

SCHLUSSKRITIK

Die Schlusskritik bildet den Abschluss des Semesters und erfolgt in Form einer mündlichen Präsentation mit anschliessender Diskussion. Im Mittelpunkt stehen die architektonisch räumlichen Antworten auf die im Laufe des Semesters entwickelten Fragestellungen. Präsentiert wird die individuelle Projektarbeit, gestützt durch eine fundierte und in sich

kohärente Argumentation. Die Schlusskritiken finden studioübergreifend

statt. Externe Gäste sowie Dozierende anderer Studios treten als Expert*innen in den Dialog mit den Studierenden. Die Schlusskritik gilt gleichzeitig als Modul-Endprüfung. Die Teilnahme ist obligatorisch und Voraussetzung für die Bewertung der Arbeit. Erwartet werden eine ganztägige Anwesenheit. Alle relevanten Arbeitsstände sind fristgerecht und verbindlich auf der Plattform ILIAS einzureichen.

METHODEN

KRITIK

Die Kritik von Entwürfen im Architekturstudium ist ein zentraler Bestandteil des gestalterischen Lernprozesses und dient der Reflexion, Bewertung und Weiterentwicklung architektonischer Konzepte, Strategien und Prozesse. Kritik meint auch Feedback, Besprechung, Diskurs und bewegt sich zwischen zwei Polen: einer subjektiven und einer objektiven Betrachtung.

Subjektive Kritik erfolgt aus der individuellen Perspektive von Gästen, Lehrenden oder Mitstudierenden. Sie gründet auf persönlichen Erfahrungen, angeignetem Referenzkatalog, ästhetischem Empfinden sowie auf gestalterischer Intuition. Diese Sichtweise berücksichtigt emotionale Reaktionen sowie kulturell geprägte Wahrnehmungen und spiegelt die Vielfalt möglicher Interpretationen wider.

Objektive Kritik basiert auf überprüfbaren, fachlich anerkannten Prinzipien. Dazu gehören etwa funktionale Anforderungen, konstruktive Logik, städtebauliche Bezüge, Maßstäblichkeit, Raumwirkung, Nachhaltigkeit und gestalterische Kohärenz. Sie ermöglicht eine sachliche Beurteilung der Entwurfsqualität anhand nachvollziehbarer Kriterien.

Ziel der Entwurfskritik ist es, durch die Kombination subjektiver Wahrnehmung und objektiver Begründung eine argumentative Position zu entwickeln. Diese Position soll nicht nur dem Entwerfenden eine tiefere Einsicht in die Stärken und Schwächen seines Projekts ermöglichen, sondern auch den Diskurs fördern, in dem Architektur als kulturelle Praxis reflektiert wird. Die Kritik ist somit nicht nur ein Bewertungsinstrument, sondern ein wesentliches Mittel zur intellektuellen Auseinandersetzung mit dem architektonischen Entwurf.

FRAGESTELLUNG

Eine wichtige Grundlage für die Entwurfsarbeit kann die Entwicklung von Fragestellungen sein. Architektonische Fragestellungen können inhaltlich, räumlich, atmosphärisch, programmatisch oder gesellschaftlich motiviert sein. Es geht darum den Kontext und die Hintergründe zu erforschen. Die Bedingungen und treibenden Kräfte die zur aktuellen, vorgefundenen Situation geführt haben zu eruieren und zu interpretieren. Sie dienen jedoch nicht der reinen Problemlösung, sondern eröffnen Denkprozesse und leiten gestalterische Entscheidungen und prägen so den Entwurf.

Die kohärenten, aus diesen individuellen Fragestellungen entwickelten Antworten bilden den inhaltlichen und konzeptionellen Rahmen für den Entwurf. Sie leiten die Entscheidungen zu Raumorganisation, Materialität, Ausdruck und Nutzung. So wird der Entwurfsprozess nicht nur zu einem gestalterischen, sondern zu einem forschend-reflektierenden Zugang zur Architektur – bei dem die Haltung der Entwerfenden ebenso deutlich wird wie ihre gestalterische Lösungskompetenz.

Bei der spezifischen Aufgabenstellung – der Umnutzung von Kirchen – entstehen besondere Fragestellungen, die sich aus dem Charakter, der Geschichte und der räumlichen Qualität dieser Bauwerke ergeben. Es ist Aufgabe der Studierenden, diese eigenständig zu entwickeln und daraus eine individuelle, reflektierte Entwurfshaltung abzuleiten. Solche Fragen sind zentral, um eine sensible, eigenständige und kontextbezogene Entwurfshaltung zu entwickeln.

Beurteilungskriterien

Die nachfolgenden Beurteilungskriterien dienen zur transparenten und fairen Bewertung der architektonischen Arbeiten im Modul Lebensformen. Ziel ist die zentralen Aspekte des kreativen Denkens, der projektbezogenen Umsetzung und der Präsentation systematisch zu erfassen.

PROZESS 20 %

- Selbstständigkeit:

- in der Formulierung relevanter Fragestellungen und Thesen zur Aufgabenstellung

- in der Setzung, Weiterentwicklung und Erweiterung von Themen

- im Entwickeln von architektonisch konzeptionellen Strategien

- Qualität des individuellen Arbeitsprogramms: Raum- und Architekturrelevanz, Sinnhaftigkeit und Angemessenheit der eigenen Zielsetzungen

PROJEKT 60 %

Kontext

- Qualität der Wahrnehmung und Interpretation der Aufgabe: Ort, Bestand, Programm

- Strukturell, konstruktiv und ökologische Nachvollziehbarkeit des Umgangs mit Ort und Kontext

Architektonische Absicht und Umsetzung

- Relevanz, Qualität und Realisierbarkeit der vorgeschlagenen Interventionen zur gestellten Aufgabe eines zukunftsfähigen Umgangs mit dem Bestand

- Kongruenz des Zusammenhangs zwischen Narrativ, Strategie und Projekt

- Qualität der Gestaltung der Innen- und Aussenräume, Schwellenräume und umliegenden Räume

- Verhältnis von Aufwänden und Erträgen in Bezug auf die angestrebten Nachhaltigkeitskriterien

- Qualität der architektonischen und konstruktiven Durcharbeitung in Bezug zum übergeordneten Konzept und zur Entwurfsstrategie

- Innovation der Nutzung von Materialien oder technologischen Ansätzen

PROJEKTDARSTELLUNG 10 %

- Vollständigkeit, Angemessenheit des Umfanges

- Qualität und Sinnhaftigkeit der eingesetzten Mittel, Sorgfalt, Lesbarkeit und Gehalt der Umsetzung

PRÄSENTATION 10 %

- Qualität der mündlichen Präsentation: sprachliche Präzision, Kongruenz zu dargestelltem Projekt, Vollständigkeit

- Reflektiertheit, Kritikfähigkeit, Gehalt und Sorgfalt der Argumentation, Bezug zur eigenen Arbeit und den eigenen Zielvorgaben