Raum 8

Coaching 2 – Loris Schindler – IIA

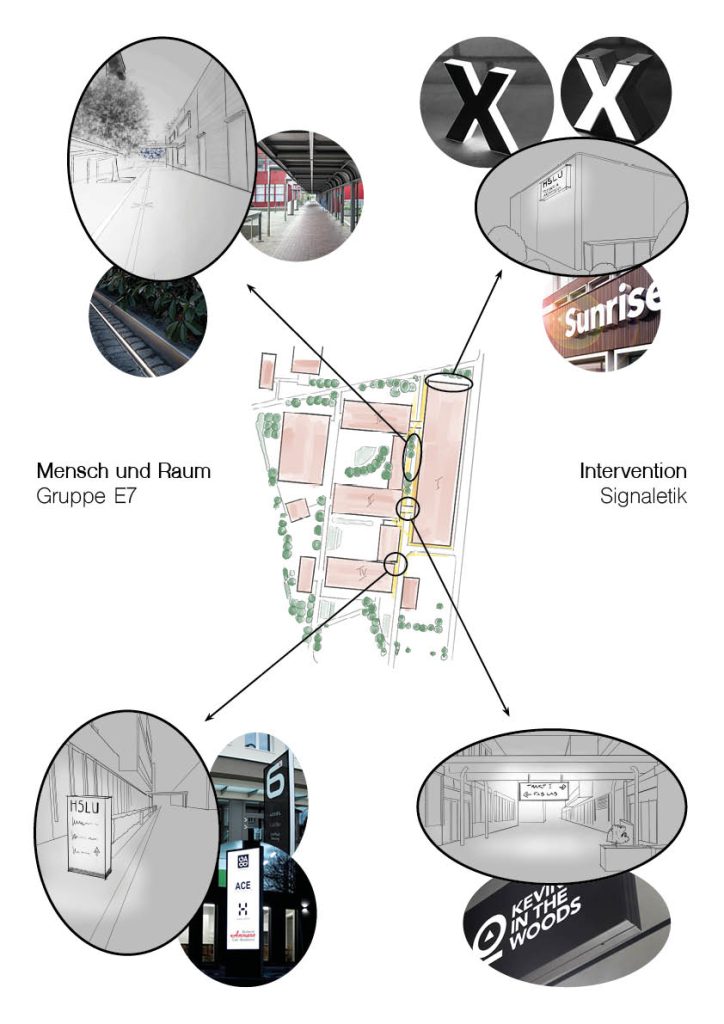

Wie bei der ersten Begehung bereits bemerkbar wurde, ist die Laborgasse nur sehr spärlich ausgeleuchtet. Zudem ist uns nach weiteren Besichtigungen die mangelnde Signaletik aufgefallen. Also dachten wir uns: «Lassen sich Beleuchtung und Signaletik nicht miteinander kombinieren?»

Um diese Frage zu beantworten, suchten wir uns entlang der Laborgasse diverse Punkte aus, an denen wir uns eine Intervention in Punkto Ausleuchtung und Beschriftung vorstellen konnten oder von Notwendigkeit sahen. Schlussendlich kamen wir auf insgesamt vier Stellen, die wir durch unsere Signaletik benutzerfreundlicher gestalten wollten.

Übersichtstafel

Mit Hilfe eines Lichtkastens soll dem/der Besucher/in ein kurzer Überblick über den Campus im Allgemeinen und der Laborgasse im Detail gegeben werden. Beim Betreten der Gasse von der Parkplatz-Seite her soll sich der/die Besucher/in nicht wie bislang verloren, sondern sich mit einer gut lesbaren Übersichtstafel orientiert fühlen.

Stechschild

Wenn man sich nun der ersten der beiden Brücken, die die Trakte zwei und drei mit dem Trakt eins verbinden, nähert, wird einem die schwierige Orientierung erneut bewusst. Mit Hilfe von einem leuchtenden Stechschild, welches unterhalb der Brücke montiert werden soll, ist auch hier die Wegfindung gewährleistet und zusätzlich dienen die Stechschilder auch der allgemeinen Ausleuchtung unterhalb der Brücken.

LED-Band

Um das Thema der gesamten Ausleuchtung in der Laborgasse auch noch aufzugreifen haben wir bei den Veloständern an LED-Bänder oder LED-Einbauleuchten gedacht, welche man in unserem Beispiel am Boden entlang anordnen wird. Diese ermöglichen den Besuchern eine angenehmere Wegleitung und würden die alten, bestehenden FL-Röhren unterhalb der Veloständer eliminieren.

Leuchtschrift

Der letzte Punkt, den wir gerne optimieren wollen, ist die bislang doch eher klein gehaltene Repräsentation der Schule. Aus diesem Grund haben wir uns gedacht, die Aussenfassade mit hinterleuchteten Buchstaben zu bestücken. Diese sollen die Schule angemessen gegen aussen hin repräsentieren und zugleich die Besucher willkommen heissen.

Unserer Meinung nach bilden diese obigen genannten Eingriffe einen grossen Mehrwert nicht nur für die Schule selbst, sondern auch für deren Mitarbeiter/innen und Student/innen. Die Kosten werden mit dieser Intervention nicht überstrapaziert und die einzelnen Elemente lassen zusätzlich einen grossen Spielraum in Bezug auf deren Ausführung. Wie bereits erwähnt kann durch die Intervention auch ein Teil der bestehenden Beleuchtung entfernt und wohlmöglich an einem anderen Ort wiederverwendet werden. Somit ist mit dem neuen Beleuchtungs-/Signaletikkonzept auch die Nachhaltigkeit gewährleistet., denn die neu eingesetzten Leuchtkörper ermöglichen einen langjährigen und effizienten Betrieb.

Coaching 2 – Sven Reber – IAR

Konzept Intervention CinéGasse

Die Laborgasse liegt parallel zur Bahnlinie zwischen den Trakten des Campus Technik und Architektur in Horw. Sie ist ziemlich genau der Nord-Süd-Achse ausgerichtet. Die Gasse bildet das unterste Niveau des Campus und wird von zwei Brücken überquert. Genutzt wird sie als Anlieferung, Fussweg und Parkplatz für Fahr- und Motorräder.

Durch ihre Lage ist die Laborgasse dem Betrieb der Fachhochschule eher abgewandt. Im Verlaufe des Tages wandern die Schatten der höheren Trakte durch die Gasse. In der Nacht ist der Raum schlecht ausgeleuchtet. Wenn noch gearbeitet wird, dringt aus den Innenräumen etwas Licht in die Gasse.

Unser Vorschlag ist, unter der nördlichen Brücke eine Leinwand zu installieren, und die Laborgasse temporär zu einem Kinosaal umzufunktionieren. Damit wollen wir die Gasse beleben und sie attraktiver gestalten. Weil die Gasse auf dem Untersten Niveau liegt und zwischen den anderen Gebäuden nur wenig Licht durchdringt, wären die Bedingungen für ein Freilichtkino ideal.

Sonne – natürliches Licht

Denkt man an natürliches Licht, landet man mit seinen Gedanken früher oder später zwangsweise bei der Sonne. Was macht die Sonne aber genau? Wie hat die Sonne und ihr Licht Einfluss auf unsere Wahrnehmung, bezogen auf den Bereich der Architektur?

Die Sonne als natürliche Lichtquelle

«Das Klima der Erde ist geprägt durch die Strahlung der Sonne, die ein Leben auf diesem Planeten erst ermöglicht… und hat die Evolution des Menschen seit Millionen von Jahren beeinflusst.»[1]

Die Energie, welche die Sonne liefert, braucht der Mensch sowie auch die Natur, um überleben zu können. Das Sonnenlicht ermöglicht nicht nur unsere visuelle Sinneswahrnehmung. Es beeinflusst auch die Zellen des Körpers, die Hormonbildung, die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden. Eine besondere Rolle nimmt das Sonnenlicht im Tagesverlauf ein; es bestimmt unseren Tag-Nacht-Rhythmus und signalisiert dem Körper, wann dieser aktiv sein soll und wann er Zeit braucht, um sich zu regenerieren. Wird dieser Rhythmus zu stark verfälscht, reagiert der Körper, was sich negativ auf körperliche und geistige Gesundheit auswirken kann. Folglich kann man unter Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten oder Stimmungstiefen leiden.[2]

Natürliches Licht und die Architektur | Laborgasse

«Hülle und natürliches Licht sind zwei Grundelemente der Architektur und gleichzeitig zwei extreme Gegensätze: Einerseits der Schutz vor den Elementen und andererseits die Öffnung der künstlich geschaffenen Welt hin zu der natürlichen Umgebung. Um eine Verbindung zwischen diesen beiden Elementen zu schaffen, ist es nötig, natürliches Licht als eine Art Baumaterial zu verstehen.»[3]

Um die Laborgasse und ihre Wirkung auf einen Menschen zu verstehen, ist es dementsprechend wichtig, dass man den Raum in einen Kontext mit dem natürlichen Licht setzt. Bei klarem Wetter kann der Lichtstrom ungehindert auf die Fläche der Laborgasse scheinen. Durch die umliegende Architektur des Campus Horw gibt es nur sehr beschränkt Flächen, welche nicht im Schatten liegen. Dies hat zur Folge, dass die Beleuchtungsstärke (Lux) selbst dann eher tief ist. Misst man die Stärke um 17.00 Uhr, findet man einen durchschnittlichen Lux-Wert von 850. Eine halbe Stunde später ist dieser in der Herbstjahreszeit noch gerade halb so gross (430 Lux). An wolkenfreien Sommertagen erreicht das natürliche Tageslicht eine Stärke von bis zu 100`000 Lux, bei bewölktem Himmel ungefähr 20`000 Lux. Objektiv gesehen kann dies eine Erklärung sein, warum die Laborgasse auf gewisse Menschen einen eher tristen Eindruck hinterlässt.

Die umliegende Architektur der Laborgasse lässt nicht zu, dass durch kleine Veränderungen mehr natürliches Licht in den Raum fällt. Es gilt, das wenig natürliche Licht, welches den Weg in den Raum findet, zu verwalten und keinesfalls zu vermindern. Damit jedoch eine angenehmere Atmosphäre geschaffen werden kann, ist zusätzliches Licht eine Notwendigkeit. Zwangsweise muss dementsprechend auf künstliches Licht zurückgegriffen werden. Dafür braucht es nicht zu haufen künstliche Lichtquellen. Viel eher sollen an sinnvollen Orten entsprechende Lichtinstallationen gemacht werden, welche das Raumklima und die Atmosphäre angenehm prägen. Dazu braucht es keine Flutlichtanlage! Zurückhaltung in der Lichtgebung könnte ein Weg sein, welcher die Laborgasse menschlicher machen würde. Neben einer Lichtinstallation können auch andere Installationen, wie beispielsweise Fassadenbegrünung und eine Parkmässige neugestaltung der Laborgasse, eine Intervention darstellen.

«Das, was man als schön bezeichnet, entsteht in der Regel aus der Praxis des täglichen Lebens. So entdeckten unsere Vorfahren, die wohl oder übel in dunklen Räumen wohnen mussten, irgendwann die dem Schatten innewohnende Schönheit.»[4]

Quellenverzeichnis

Hausladen, Gerhard, Liedl, Petra & De Saldanha, Michael: Klimagerecht Bauen. (Auflage 04.07.2012).Berlin: Birkhäuser, 2012.

Landesinstitut für Arbeitsgestaltung: Biologische Wirkung von Licht, https://www.lia.nrw.de (24.10.2021).

Plummer, Henry: Natürliches Licht in der Architektur. Salenstein: Niggli, 2009.

Tanizaki, Junichiro: Lob des Schattens. München: Manesse, 2010.

[1] Hausladen et al., 2012, S. 33.

[2] Landesinstitut Arbeitsgestaltung, 2015.

[3] Plummer, 2009.

[4] Tanizaki, 2010, S. 33.

Kohorte D, Gruppe 8, Laborgasse Hslu T&A

Aktuelle Situation

Locatelli Fabiano

Plananalyse

Marku Elizabeta

Sonnenstudie

Reusser Andrea Anna

Raumbeschrieb Laborgasse – Elizabeta Marku

Laborgasse T&A. Die Definition der grossen Fläche der Laborgasse als Raum/Ort wirft bei der gesamten Gruppe Fragezeichen auf. Welcher Perimeter ist genau gemeint? Wo beginnt und wo endet er? Ist da evtl. ein Innenraum damit gemeint, den wir gemeinsam suchen müssen? Nach 15 Minuten herumstehen und der eigenartigen Atmosphäre unter unbekannten Gesichtern, die sich anschauen und plötzlich zusammen funktionieren müssen, trauten wir uns als Gruppe zu bewegen. Etwa in der Mitte dieses langen Schlauches fanden wir einen Eingang und warteten vorerst dort – ziemlich verunsichert. Stefan tauchte nicht auf und irgendwann ergriffen wir die Initiative ihn anzurufen. Kurz darauf stand er in seinen Finken da. Wir sind erleichtert, bis er der den «Raum» definiert. Es ist tatsächlich dieses ellenlange, kaum besonnte Spalier dazwischen.

In meinen Augen als angehende Architektin wünsche ich mir in diesem Moment nichts mehr, als in der Kirche St. Karl zu stehen. Oder auf der Kapellbrücke. Oder sogar im Globus Parking. Die Laborgasse gibt mir das Gefühl einer Notaufnahme mit «Parkzeit max. 10 Minuten». Etwas rein Funktionelles. Ein Ort eines Technikers, nicht der eines Ästeten. Ich frage mich was der Architekt sich damals gedacht hat. Wäre die Fassade des Hochschulcampus nicht gross angeschrieben, wäre ich von einem grossen Fabrikgelände ausgegangen. Und die Laborgasse wäre die optimale Zulieferung für «Grosses». Der seitlich eingezäunte Platz mit dem Kran und der bepflanzen Fassade schmeichelte mir schon fast im Vergleich zur restlichen Gasse. Es lebt ein Bisschen. Insgesamt ist es ein wildes Zusammentreffen von vorspringenden Gebäudeteilen, zick Materialien, einer Brücke, Veloständern und vieles Mehr. Es ist ein grosser, überladener Platz.

…Ich konnte mir übers Wochenende etwas Gedanken machen und mich mit dem Ort identifizieren. Ich muss mich mit diesem Ort identifizieren! Ich muss eine grosse Portion Fantasie mit Funktionalität vereinigen, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Trotz der Kluft der fremden Gesichter, bin ich wirklich froh, dass ich diesen Raum nicht allein bestreiten muss.

Raumbeschreibung Laborgasse _Mirjam Suter

Laborgasse T&A Campus in Horw

Raumbeschriebung

Beim Betreten der Laborgasse habe ich eine beruhigende und vor allem stille Atmosphäre vorgefunden Die Gasse ist wenig begangen und wenn sie jemand betritt, ist er schnell wieder weg. Es ist ein Durchgang und somit gibt es selten grosse Aktivität in dieser Gasse.

Beim Ansehen der Laborgasse fiel mir das asphaltierten Terrains und die verschiedenen Materialien, welche an den Gebäudetrakten verwendet wurden, auf. Dieses Bild wirkte nicht sehr ansprechend. Doch bei genauerem Betrachten kann man im hinteren Teil der Laborgasse kleinere Bäume erkennen, welche natürlichen Sonnenschutz bieten und zum Verweilen einladen. Die Gasse wird durch zwei Überführungen unterteilt. Unter diesen markant erscheinenden Passerellen aus Metall, die zum Grosslabor im Trakt 1 führen, ergibt sich ein grösserer Schattenplatz, welchen man als eigenen Raum deuten könnte. Die horizontal durchlaufende Metallfassade des Grosslabors erzeugt ein Licht- und Farbspiel. Sie reflektiert die Sonne auf den Boden der Gasse, die frühmorgens oder spätabends nur wenig Sonnenlicht erhält. Gleichzeitig erscheint die sonst mattrote Fassade in einem hellorangenen Farbton. Im Kontrast zu der Anlieferung, erscheint sie freundlich und einladend.

Die beiden östlichen Gebäude sind zweigeschossig, die westlichen haben sechs Ebenen. Die westliche Seite ist mit den hohen Gebäuden und der Baumreihe die Dominantere dieser Laborgasse. Man kann sich daher schnell einmal sehr klein oder sogar eingeengt fühlen.

Dem halböffentlichen Raum wird durch die geringe künstliche Lichteinstrahlung von oben keine grosse Wertschätzung entgegengebracht. Die Anlieferungsstrasse liegt tiefer als das generelle Niveau des Campus. Dies ist einer der Gründe für die geringe Sonneneinstrahlung. Gegenüber des Grosslabors befinden sich Büros des HSLU Campus, zu welchen wenig Sonnenlicht dringt. Neben einem Witterungsschutz im Winter oder bei Regen bieten die darüberliegenden, durchgehenden Passagen im Sommer bei warmen Temperaturen einen Schattenplatz für Alle.

Eine künstliche Beleuchtung der Strasse ist bis zur ersten Passerelle vorhanden. Ausgeführt ist diese mit Pollerleuchten entlang der Hecken. Das natürliche Lichtbild der Laborgasse wirkt durch die hohen Gebäude sehr schattig. Die Ostgebäude sind nur vereinzelt vom Sonnenlicht belichtet.

Recherchen zum Raum

Im Jahr 1899 tauchte die Idee, in der Zentralschweiz ein Technikum zu gründen, das erste Mal auf. 50 Jahre, viele politische Diskussionen und Auseinandersetzungen später, wurde diese Idee konkret und der Grosse Rat des Kantons Luzern beschloss, im Jahr 1957 ein Technikum zu bauen. Finanziert durch den Kanton, war das Stimmvolk bereit, dafür eine Steuererhöhung in Kauf zu nehmen. Kurzerhand konnte der Kanton ein bestehendes Gebäude an der Sentimatt von der Firma Schindler kaufen, worauf kurze Zeit später im Jahr 1958 der erste Unterricht mit insgesamt 85 Studierenden starten konnte.

Vorerst handelte es sich um eine kleine Bildungsstätte für Maschinen- und Elektrotechnik. Schnell kamen dann auch die anderen technischen Disziplinen hinzu, worauf in der Sentimatt bald Platznot herrschte. Ein Umbau kam nicht in Frage – ein neuer Standort war gefragt. Die Gemeinde Horw unternahm viel, um das Technikum nach Horw, an den heutigen Standort zu bringen. 1969 genehmigte die Korporation den Verkauf von 38 000 m2 Land. Damit die Gemeinde auch zum neuen Zentrum für Technik der Innerschweiz wurde, schenkten sie dem Kanton noch zusätzliche 3000 m2. Der Grosse Rat sowie die Bevölkerung des Kantons entschieden sich mittels einer Abstimmung klar für den neuen Standort in Horw.

Im Jahr 1970 wurde für den Neubau des Technikums ein öffentlicher Wettbewerb ausgeschrieben. Insgesamt wurden 29 Projekte eingereicht. Die Jury entschied sich für den Entwurf des Architekten Peter Stutz. Dieser überzeugte vor allem durch seine lineare Erweiterungsmöglichkeit und seiner Intention, nachhaltig zu bauen. Bald darauf wurde das Technikum während zwei Etappen in den Jahren 1972 bis 1977 gebaut und neu «Fachhochschule Zentralschweiz» genannt. Seit 2001 wird der Schulkomplex unter der Bezeichnung «Hochschule Luzern – Technik & Architektur» geführt und gehört zum Teil eines über ganz Luzern und Rotkreuz verteilten Hochschulverbunds.

Der Campus Horw ist insgesamt in fünf Trakte gegliedert. Im Trakt 1, in Richtung Nord-Süd, befindet sich das Labor, die Trakte 2, 3 und 4 liegen quer dazu in Richtung Ost-West. Trakt 2-4 dienen dem Unterricht und der Verwaltung. Eine Passerelle bildet die Verbindung zu Trakt 5, in welchem sich die Mensa, die Bibliothek und weitere Hörsäle befinden. Die Aussenräume, welche zwischen den einzelnen Gebäudekomplexen liegen, wurden vom Luzerner Landschaftsarchitekten Fritz Dové gestaltet.

Die Gebäude wurden als Stahlbetonskelettbauten mit Raster von 9 x 9 Metern, aussteifenden Treppenhauskernen und einer Vorhangfassade aus Glas- und Stahlelementen errichtet. Die Farbgebung der Fassade versuchte man möglichst dezent zu gestalten, um eine zu starke Aufheizung der Südfassade im Sommer zu verhindern. So entstand der rotbraune Farbton. Die einfachen Grundformen und das Raster ermöglichen Flexibilität in der Innenraumgestaltung der Trakte rund um grosszügige Mittelgänge in der Längsachse.

Seit fast einem halben Jahrhundert Gebrauch ist die Anlage in die Jahre gekommen und musste schon unzählige Laborversuche aushalten. In langfristiger Planung wurde im Rahmen eines Wettbewerbes ein Projekt eines Architekturbüros aus Zürich ausgewählt, welches 2025 den Baubeginn angesetzt hat und im Jahr 2029 bezugsbereit sein soll. Der Neubau soll neue Plätze und Räume schaffen, da die Zahl an Studierenden immer noch mehr zunimmt und bereits wieder Platzmangel herrscht. Zudem ist der Campus sanierungsbedürftig – die Infrastruktur soll erneuert werden. Mit dem neuen Projekt wird die bekannte Laborgasse am Campus in Horw ebenfalls eine Veränderung erfahren, wobei sich neue Lichtverhältnisse abzeichnen werden und die Gasse zukünftig nicht mehr denselben Raum darstellen wird. Dies kann anhand des geplanten Projekts abgelesen werden. Der Campus soll im Norden und im Süden mit einem kompakten Gebäude ergänzt werden – die Trakte I bis IV bleiben erhalten. Die Mensa soll rückgebaut und der neu entstehende Freiraum aufgewertet werden.

Raumbeschreibung – T&A Laborgasse – Livio Ulrich – IIA

Mein erster Eindruck

Ein Ort des Begehens ist der Raum des T&A Campus in Horw, die Laborgasse, wohl kaum. Schon bei meiner ersten Anreise auf den Campus habe ich intuitiv gehandelt und die Gasse gemieden. Der Raum selber schien mir in meiner Wahrnehmung noch sehr weit entfernt und lies mich ziemlich emotionslos. Schnell stempelte ich die Gasse als ganz gewöhnlicher Nutzungsraum ab. Jedoch verspürte ich eine gewisse Neugier zum Raum und beging ihn auf der Heimkehr noch am selben Tag.

Abb.1: Laborgasse – Erste Raumanalyse

Abb. 2: Laborgasse – Erste Raumanalyse

Erste Raumanalyse

Der erste Prozess der Raumanalyse realisierte ich erst an einem Nachmittag bei der Begehung in der Gruppe. Wieder packt mich ein leichtes Gefühl der Neugier und ich wollte analysieren, was wohl am Raum dieses Gefühl bei mir auslöst. Vielleicht liegt es an den umliegenden Räumlichkeiten mit deren Funktionen und den inneren Geschehnissen. Vielleicht aber auch einfach am Raum selbst mit seiner absenten Örtlichkeit auf dem Campus. Ich bemerke immer wieder, dass sich die Gasse als Gelegenheit zur genaueren Beobachtung gut eignet. Eine natürliche Vertrautheit mit dem Raum kommt jedoch bei mir nicht vor.

Die Gasse besitzt in meiner Wahrnehmung durch die robuste Materialisierung nicht sehr viel Charme und wirkt auch bei gutem Tageslicht nicht gerade einladend.

Durch die hohen, markanten Nebengebäude verschwinde ich schnell in einer Empfindung der Tunnelsphäre und fühle mich auch ein wenig eingeengt.

Abb. 3: Laborgasse – Nachtstimmung

Abb. 4: Laborgasse – Pollerleuchten

Abb. 5: Laborgasse – Brücke mit Spot Leuchten

Raumveränderung – Bezug auf das Licht

Je nach Wetter und Sonnenstand wirken auf den Raum verschiedene Lichteinflüsse ein. Durch die verschiedenen Materialien und Farben zeichnet sich der Raum dadurch in verschiedenen Atmosphären ab. So erscheint die Gasse am Morgen eher kühl und geradlinig. Während sie um Mittagszeit durch das verwaschene Rot an den Fassaden der Trakte Wärme ausstrahlt und doch sehr bescheiden wirkt. Am Abend kommt bei gutem Wetter die Lichtstimmung im Raum besonders gut zum Vorschein. Somit nimmt man als Betrachter ein Gefühl von Wärme und Wohlgefühl wahr. In der Nacht agiert die Gasse dezent als Ort der Überschaubarkeit und Sicherheit. Die präzis gesetzten Lichtquellen weisen zu einer ansprechenden Wegführung.

Ein Raum der Verlassenheit ?

Die Gasse repräsentiert sich mit Sicherheit nicht als Ort des Verweilens. So bietet sich im Raum selber keine Sitzmöglichkeit oder ein passende Gelegnheit für einen längeren Aufenthalt. Obwohl die Gasse öffentlich zugänglich ist, zeichnet sich die Gasse nicht als Ort des Treffpunkts ab. Durch Beobachtungen bemerkte ich sogar, dass viele den Raum intuitiv meiden. Warum das genauso ist möchte ich gerne in näherer Zukunft klären…

Abbildungsverzeichnis:

Abb.1 bis Abb.5: Bilder und Skizzen von Livio Ulrich (17.10.21)

Quellenverzeichnis:

noch keine