Allgemein

Coaching I – Laborgasse T&A – Kohorte F – IAR F7 F8 F9

Die beiden östlichen Gebäude sind zweigeschossig, die westlichen haben sechs Ebenen. Die westliche Seite ist mit den hohen Gebäuden und der Baumreihe die Dominantere dieser Laborgasse.

Dem halböffentlichen Raum wird durch die geringe künstliche Lichteinstrahlung von oben keine grosse Wertschätzung entgegengebracht. Die Anlieferungsstrasse ist vom Terrain her tiefer gelegen als das Niveau des Campus. Dies ist einer der Gründe für die geringe Sonneneinstrahlung. Vis-à-vis des Grosslabors befinden sich Büros des HSLU Campus, zu welchen wenig Sonnenlicht dringt. Neben einem Witterungsschutz im Winter oder bei Regen bieten die oberhalb durchgehenden Passagen im Sommer bei heissen Temperaturen einen Schattenplatz für Alle.

Objektiv II

Eine künstliche Beleuchtung der Strasse ist bis zur ersten Passerelle vorhanden. Ausgeführt ist diese mit Pollerleuchten entlang der Hecken. Das natürliche Lichtbild der Laborgasse wirkt durch die hohen Gebäude sehr schattig. Die Ostgebäude sind nur vereinzelt vom Sonnenlicht belichtet.

Recherchen zum Raum

Im Jahr 1899 tauchte die Idee, in der Zentralschweiz ein Technikum zu gründen, das erste Mal auf. 50 Jahre, viele politische Diskussionen und Auseinandersetzungen später, wurde diese Idee konkret und der Grosse Rat des Kantons Luzern beschloss, im Jahr 1957 ein Technikum zu bauen. Finanziert durch den Kanton, war das Stimmvolk bereit, dafür eine Steuererhöhung in Kauf zu nehmen. Kurzerhand konnte der Kanton Luzern das bestehende Gebäude an der Sentimatt von der Firma Schindler kaufen, worauf kurze Zeit später im Jahr 1958 der erste Unterricht mit insgesamt 85 Studierenden starten konnte.

Vorerst handelte es sich um eine kleine Bildungsstätte für Maschinen- und Elektrotechnik. Schnell kamen dann auch die anderen technischen Disziplinen hinzu, worauf in der Sentimatt bald Platznot herrschte. Ein Umbau kam nicht in Frage – ein neuer Standort war gefragt. Die Gemeinde Horw unternahm viel, um das Technikum nach Horw, an den heutigen Standort zu bringen. 1969 genehmigte die Korporation den Verkauf von 38 000 m2 Land. Damit die Gemeinde auch zum neuen Zentrum für Technik der Innerschweiz wurde, schenkten sie dem Kanton noch zusätzliche 3000 m2. Der grosse Rat sowie die Bevölkerung des Kantons entschieden sich mittels einer Abstimmung klar für den neuen Standort in Horw.

Im Jahr 1970 wurde für den Neubau des Technikums ein öffentlicher Wettbewerb ausgeschrieben. Insgesamt wurden 29 Projekte eingereicht. Die Jury entschied sich für den Entwurf des Architekten Peter Stutz. Dieser überzeugte vor allem durch seine lineare Erweiterungsmöglichkeit und seiner Intention, nachhaltig zu bauen. Bald darauf wurde das Technikum während zwei Etappen in den Jahren 1972 bis 1977 gebaut und neu «Fachhochschule Zentralschweiz» genannt. Seit 2001 wird der Schulkomplex unter der Bezeichnung «Hochschule Luzern – Technik & Architektur» geführt und gehört zum Teil eines über ganz Luzern und Rotkreuz verteilten Hochschulverbunds.

Der Campus Horw ist insgesamt in fünf Trakte gegliedert. Im Trakt 1, in Richtung Nord-Süd, befindet sich das Labor, die Trakte 2, 3 und 4 liegen quer dazu in Richtung Ost-West. Trakt 2-4 dienen dem Unterricht und der Verwaltung. Eine Passerelle bildet die Verbindung zu Trakt 5, in welchem sich die Mensa, die Bibliothek und weitere Hörsäle befinden. Die Aussenräume, welche zwischen den einzelnen Gebäudekomplexen liegen, wurden vom Luzerner Landschaftsarchitekten Fritz Dové gestaltet.

Die Gebäude wurden als Stahlbetonskelettbauten mit Raster von 9 x 9 Metern, aussteifenden Treppenhauskernen und einer Vorhangfassade aus Glas- und Stahlelementen errichtet. Die Farbgebung der Fassade versuchte man möglichst dezent zu gestalten, um eine zu starke Aufheizung der Südfassade im Sommer zu verhindern. So entstand der rotbraune Farbton. Die einfachen Grundformen und das Raster ermöglichen Flexibilität in der Innenraumgestaltung der Trakte rund um grosszügige Mittelgänge in der Längsachse.

Seit fast einem halben Jahrhundert Gebrauch ist die Anlage in die Jahre gekommen und musste schon unzählige Laborversuche aushalten. In langfristiger Planung wurde im Rahmen eines Wettbewerbes ein Projekt eines Architekturbüros aus Zürich ausgewählt, welches 2025 den Baubeginn angesetzt hat und im Jahr 2029 bezugsbereit sein soll. Der Neubau soll neue Plätze und Räume schaffen, da die Zahl an Studierenden immer noch mehr zunimmt und bereits wieder Platzmangel herrscht. Zudem ist der Campus sanierungsbedürftig – die Infrastruktur soll erneuert werden. Mit dem neuen Projekt wird die bekannte Laborgasse am Campus in Horw ebenfalls eine Veränderung erfahren, wobei sich neue Lichtverhältnisse abzeichnen werden und die Gasse zukünftig nicht mehr denselben Raum darstellen wird. Dies kann anhand des geplanten Projekts abgelesen werden. Der Campus soll im Norden und im Süden mit einem kompakten Gebäude ergänzt werden – die Trakte I bis IV bleiben erhalten. Die Mensa soll rückgebaut und der neu entstehende Freiraum aufgewertet werden.

Laborgasse Lagepläne: Stand 1977, 2018, 2029

Stand 1977

Verknüpfung eigene Erfahrungen und Recherchen zum Raum

Die Laborgasse wurde von Peter Stutz als Anlieferungsstelle und als praktischen Durchgang entwickelt. Die Gasse ist in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet und durch die Anordnung der Gebäude wird der Passant entweder in Richtung Parkplatz / Vierwaldstättersee geführt oder in Richtung Bonhof Horw / Luzern. Da sich die Bedürfnisse der Passage mit den Jahren verändert hat, wurden in der Passage zusätzlich Fahrradständer sowie Entsorgungsmöglichkeiten errichtet. Dadurch dass die Laborgasse keinen gemeinschaftlichen Wert hat, ist die Funktion der Lichtplanung auf die Anlieferung ausgelegt.

Das Lichtkonzept der Laborgasse wurde in den letzten Jahren etwas aufgefrischt. So ersetzte man die sphärischen Leuchten entlang der Hecke durch anthrazitfarbige Pollerleuchten. Die Massnahme hatte zur Folge, dass die Gasse besser für ihren Zweck ausgeleuchtet wurde, leider jedoch auf Kosten des Konzeptes von Peter Stutz. Denn die zylinderförmigen Leuchten verstärken die bereits prägnanten Fluchten der Gasse, währendem die sphärischen Leuchten dem Ganzen etwas Sanftes verleihen.

Trotz ihrer Funktion als Anlieferung hätte man sich lichttechnisch mehr getrauen können, als nur das Minimum zu gestalten. Durch die prägnanten Fluchten der Gasse würde es sich zum Beispiel sehr gut anbieten, diese mit LED-Streifen auszustatten. Dies würde nachts sicherlich ein interessanteres Bild geben.

Bahnhof Luzern / Kohorte B / David Egeric / Loris Faiss

David Egeric, Eindrücke Bahnhof Luzern

Mein erstes Gefühl im Bahnhof Luzern

Beim Eintreten im Bahnhof Luzern bekam ich ein Gefühl von Raum und Bewegungsfreiheit, da es keine Innenwände gibt und da alles offen ist. Dazu hat man eine sehr gute Übersicht über den gesamten Bahnhof, weshalb ich mich sehr sicher fühlte.

Die Glasfassade und ihre Transparenz verhalfen mir dazu, mich in einem Geschlossenem Raum wie im freien zu fühlen. Dazu sind Spiegel an der Decke aufgehängt, welche von Reflektoren von den Pfeilern aus beleuchtet werden.

Diese Glasfassade wird von einer Stahlkonstruktion getragen, die eine angenehme kurvige Linie hat und beim Betreten des Raumes sofort auffällt und alles andere als monoton ist. Die Stahlkonstruktion ist an beiden Enden direkt an den Sichtbetonwänden und Pfeilern fixiert.

Der Sichtbeton, welcher sehr qualitativ hergestellt ist (optisch), gab mir ein Gefühl von Reinheit, Sauberkeit und Präzision, da viele Wände schräg sind und die Pfeiler Kreative Formen aufweisen.

In jedem Geschoss fühlte ich mich anders, als wäre der Bahnhof Luzern in drei verschiedene Schichten gegliedert. Im UG war alles Hektisch, enger, aber trotzdem war man wegen den vielen Gängen sehr flexibel und man konnte in jede Richtung der Stadt gehen ohne dass man die Strasse überqueren musste.

Als ich vom UG ins EG ging fühlte ich mich als würde ich aufatmen. Ein Gefühl von Bewegungsfreiheit und frischer Luft empfand ich sofort am oberen Ende der Rolltreppe, obwohl ich in einem geschlossenen Raum war und die Hektik der Reisenden noch immer zu sehen und spüren war.

Im ersten OG fühlte ich die Hektik nicht mehr. Neben den SBB Schaltern befanden sich im ersten OG. viele Bars mit einer schönen Aussenterasse, wo man die Sonne geniessen konnte, welche durch die Glasfassade hindurch schien.

Geschichtlicher Hintergrund

Der heutige und 1991 eingeweihte Bahnhof ist schon der dritte.

Der erste Luzerner Bahnhof wurde im Jahr 1856 aus Holz gebaut und als Endbahnhof der Schweizerischen Centralbahn Gesellschaft genutzt. Diese Linie führte von Frankreich und Deutschland über Basel und Olten, bis nach Luzern. Damals lag der Bahnhof direkt am See bei der heutigen Anlagestelle der Schifffahrtgesellschaft Vierwaldstättersee.

Der zweite Luzerner Bahnhof wurde 1896 komplett neu gebaut und war dank seiner Glaskuppel sehr eindrucksvoll. Der gesamte Bahnhof wurde um 90‘ gedreht was eine schienen Ausweitung ermöglichte.

Im Jahr 1971 fiel der Bahnhof Luzern einem Brand zum Opfer. Der komplette Bahnhof brannte vollständig aus. Nur die Eisenkonstruktion der Perronhalle hielt dem Brand stand. Eine Lötlampe, die bei Dacharbeiten eingesetzt wurde, soll der Grund des Brandes gewesen sein.

Der dritte und heutige Luzerner Bahnhof konnte im Jahr 1991 eingeweiht werden. Man verzichtete auf einen Wiederaufbau des ausgebrannten zweiten Bahnhofs und stattdessen entschieden sich die Luzerner für einen Neubau. Die neue Bahnhofshalle wurde au Glas und Beton konzipiert. Nur noch Der Torbogen vor dem Bahnhof erinnert an den vorherigen ausgebrannten Bahnhof. Bekrönt ist dieser Torbogen von der Skulptur Zeitgeist.

Loris Faiss

Beschreibung eines Raumes

Bahnhof Luzern

Ich nehme den Bahnhof Luzern als einen zentralen Öffentlichen Raum wahr, geprägt von grossen mächtigen Tragwerkskonstruktionen aus Stahl. Der Stahl lässt die Bahnhofshalle bei keinem Lichteinfall etwas düster und kalt wirken.

In Kombination mit dem Sonnenlicht das vom Eingang der Halle und den Fenstern an der Decke in die Halle eindringt, ist die Stimmung etwas wärmer, je nach Tageszeit gar ein wenig mystisch.

Dank der hohen Decke fühlt man sich trotz andauernder Hektik durch den Pendlerverkehr nicht so eingeengt, wie zum Beispiel beim Bahnhof am Flughafen Zürich.

Von der Akustik her würde ich behaupten, dass der Bahnhof nicht der optimale Ort ist um Gespräche zu führen, da es durch den hallenden Schall doch etwas lauter werden kann. Die ständig ein und ausfahrenden Züge tragen auch nicht viel zu einer angenehmen Geräuschkulisse bei.

Wie bereits gesagt fühlt man sich durch die hohen Decken nicht eingeengt aber die vorhandene Hektik kann durchaus einen gewissen Stress auslösen, da die meisten Pendler mit einem erhöhten Tempo unterwegs sind.

Für mich ist der Bahnhof auch ein Ort an dem man alle Arten von Personen sieht. Zwar dient er nicht als optimaler Aufenthaltsraum, aber man kann sich sicher eine gewisse Zeit damit beschäftigen, das ganze geschehen von einer Bank, oder einem Kaffee aus zu beobachten.

Coaching 1: Raum 4, Gruppe B7 + B8, IAR

Bahnhof Luzern

Haupteingang Bahnhof Luzern

Einführung

Ein Bahnhof ist ein Ort des Übergangs, des Transits. Meist wird dem gigantischen Gebäude kaum Aufmerksamkeit bemessen.

Wichtig ist, dass er freundlich und funktional ist und man sich gut zurechtfindet – schliesslich möchte man nicht seinen

Anschluss verpassen.

Übersicht

Geschichte

Erster Bahnhof, 1895

Zweiter Bahnhof, 1896

Brand, 1871

Erbauung des Ersten Bahnhofs 1895

Diskussion Gotthardbau -> Bau des Zweiten Bahnhofs 1896

Brand 1871 mit vollständiger Zerstörung der Kuppel

Eröffnung neuster Bahnhof 05.02.1991 um 09:03 -> Selbes Datum/Zeit wie Brand

Wahrnehmung

Betritt man das Bahnhofsgebäude, fällt vor allem die grosse, moderne Bahnhofshalle und die an die Industrialisierung erinnernde Gleishalle ins Auge. Für den Besucher mag es wirken, als ob der Bahnhof nur halb umgebaut wurde, doch weiss

man um seine Geschichte und den Brand, dem das ursprüngliche Bahnhofsgebäude zum Opfer fiel, verändert sich die

Perspektive.

Betrachtet man das neu gebaute Bahnhofsgebäude aus etwas Distanz, fallen viele architektonische Feinheiten auf, welche

Alt und Neu verbinden. So erinnert der gläserne Anbau Richtung Busbahnhof an die Eisenkonstruktionen der Perronhalle,

die ebenfalls verbauten Stahlbetonstützen finden sich sowohl im Untergeschoss wie auch in Richtung Ostflügel wieder. Die

gekachelte Struktur der Aussenfassade wird im Triumphbogen weitergeführt und wird als Muster im Untergeschoss in Form

von Boden- und Deckenplatte weitergeführt. Der Ursprung dieses Musters stammt jedoch wieder aus den Eisenkonstruktionen aus der Überdachung der Perrons.

Die vielen gläsernen Elemente ermöglichen ganzjährig einen hohen, natürlichen Lichteinfall, was dem Bahnhofsgebäude

nicht nur einen sich laufend Verändernden Charme verleiht, sondern durch den niedrigeren Bedarf an künstlicher Beleuchtung auch ökologische Vorteile bringt.

Fotografie

Quellen

https://www.hitchhike.ch/luzern/#infos

https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Luzern#/media/Datei:Erster_Luzerner_Bahnhof_1.jpg

https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Luzern#/media/Datei:Luzern_(6).jpg

https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Luzern#/media/Datei:Luzern_Railway_Station_Map.png

https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/der-luzerner-bahnhof-brand-im-video-ld.16044

Coaching 1, Kohorte B; Bahnhof Luzern

Raumbeschrieb

- Helle und glasige Fassade und Decke: wirkt offen für alle

- Wände Beton und Stahlträger: wirkt industriell, kühl und eintönig

- Hektische und laute Atmosphäre, keine Privatsphäre: nicht einladend für längere Aufenthalte

- Grösse der Halle gibt Gefühl von Verlorenheit

- beim Warten auf den Zug: Gefühl des Ausgeliefertseins, da „schützende“ Nischen fehlen

- Untere Etage keine Bahngleise, sondern Geschäfte und Essensstände: herrscht eine ruhige und angenehme Stimmung

Geschichte

- Erster Bahnhof 1859 eröffnet

- einstöckige Holzkonstruktion

- Pläne von Ludwig Maring

- 1896: zweiter Bahnhof

- Gebäude mit eindrucksvoller Glaskuppel

- Pläne von Hans Wilhelm Auer

- Kupferfigur „Zeitgeist“

- ab 1907 auf Hauptportal

- von Richard Kissling

- 5. Februar 1971

- Bahnhofsgebäude brannte beinahe vollständig aus

- Bahnhofsuhr blieb um 09:03 Uhr stehen

- Lötlampe, welche bei Dacharbeiten eingesetzt wurde, soll Grund für Brand sein

- Neubau wurde gegenüber Wiederaufbau bevorzugt und 1980 wurde Wettbewerb lanciert

- Architekturbüro „Ammann und Baumann“ gewannen Wettbewerb

- Santiago Calatrava hat die kühne und grosszügige Bahnhofshalle geplant

- Einweihung des neuen Bahnhofs am 5. Februar 1991 um 09:03 Uhr (20 Jahre nach Brand)

- Eingangspforte mit „Zeitgeist“ wurde Stein für Stein abgebaut und auf neu gestaltetem Platz wieder aufgebaut und erinnert noch heute an Bahnhof von 1896

von Jessica Forter und Michèle Ehrbar

Frohburgsteg

geschichte

Der Frohburgsteg in Luzern wurde 1999 erbaut und war damals 220m lang. Er ist bis heute für Fussgänger eine direkte Verbindung der Tribschenstadt zum Bahnhof Luzern und zur Innenstadt.

Die Passarelle wurde im Jahre 2009 infolge der Überbauung „Citybay“ welche an der Werftstrasse liegt und einen Komplex von 3 Wohn- und Gewerbebauten darstellt, um 44m verkürzt. Der ganze Treppenturm wurde somit Richtung Bahnhof verschoben und der innenliegende Aufzug erneuert. Nun steht die Fussgängerbrücke erneut vor einer grossen Veränderung. Auf Grund des Grossprojektes Rösslimatt-Areal, welches in den nächsten Jahren beim seeseitigen Zugang zum Frohburgsteg entstehen soll, wird der Treppenturm ausgebaut und offener gestaltet. Es wird eine viel weitläufigere Treppe, anstelle des heutigen eher einengenden Treppenlaufes um den Aufzug herum, geplant. So erhält das Rösslimatt-Areal ein attraktives Eingangstor.

funktion

Verbinden steht hier auf erster Stelle. Die Brücke lädt weder ein etwas darauf zu verweilen noch eine gemütliche Promenade zu machen. Die zick-zack verlaufenden Stahlträger weisen klar auf einen flüssigen Gang durch den nackten Korridor. Auch die Perspektive des Ganges drängt uns zu einem kurzen und rassigen Aufenthalt. Sie beschreibt uns noch einen weiten Weg mit wenigen richtungs und bewegungs Optionen. Wenigstens lässt die Bauart den Blick in die Ferne zu und zwingt uns nicht in einen kompletten Tunnel. Jedoch lässt die Offenheit der Struktur den Raum sehr witterungsabhängig sein, was von dem Baumaterial unterstützt wird, da Metall gerne und schnell die herrschende Temperatur annimmt.

Die Passarelle erstreckt sich elegant über den Gleisen vom Bahnhof ins Quartier oder umgekehrt. Wie jene Zuggleise ist sie selbst eines, jedoch für die Füsse oder etwas kleineren Rollen gedacht. Genauso führt uns der Steg zum nächsten Bahnhof oder zur nächsten Haltestelle, wo wir «aussteigen» und auf die nächste Zugverbindung steigen werden.

sinneswahrnehmung

Der erste Eindruck wirkt durch die massiven & statischen Elemente eher kühl und abstossend. Der Steg erscheint nicht als sozialer Ort der Begegnung, sondern als rein Funktionales Element. Fast kein Passant will hier verweilen. Der Steg wird nur als schnellste Überquerung der Geleise genutzt. Beim Laufen erzeugt jeder Schritt ein dumpfes Geräusch auf dem Bodenblech. Trotz Abfall und Dreck am Boden, ist der Geruch dank den offenen Wänden neutral. Auch das Licht und die Stimmung hängt somit stark von der umliegenden Witterung ab. Ebenfalls die Haptik der Materialien wird davon beeinflusst. Je nach Jahreszeit kann man Sie kühl, rein und gefährlich oder doch als angenehm und wohl ertasten. Diese Offenheit machen den erstarrten Bau lebendig. Den Wind den man Spürt und die Sonnenstrahlen, die die Haut treffen. Im Turm hingegen atmet sich die Luft nicht mehr so frisch. Es bildet sich einen leichten Treibhauseffekt. Als dynamisches Element, sieht man den Lift nach oben und unten bewegen. Dies führt den Passanten auf seinem Weg nach draussen.

licht

Durch das luftige Baukonzept kann das Tageslicht direkt in den Steg hineingelangen. Dadurch entsteht ein dynamisches Licht- und Schattenspiel, dass die obere Baustruktur widerspiegelt. Auf dem Geländer kann ein mattgrauer Schimmer wahrgenommen werden, auf dem ein kariertes Schattenmuster liegt. Aufgrund dieser luftig gebauten Struktur benötigt der Steg Tagsüber keine künstliche Beleuchtung.

Nachts wird der Steg von Leuchtstoffröhren beleuchtet, die sich in den Querbalken über dem Steg verstecken und dadurch Teil des Steges werden. Durch die Aufteilung der Belichtung, gibt es auf dem Steg regelmässig dunkle Abschnitte, die auffallen.

Der Treppenturm ist innendrin ebenfalls beleuchtet. Durch die halbtransparente Fassade scheint diese auch nach aussen. Daher ist der Treppenturm in der Nacht, ein sehr auffallendes Gebäude, das man auch aus der Ferne beobachten und wahrnehmen kann.

Textquellen:

Rapetti, Suzanne: Arealentwicklung Rösslimatt, Luzern. September 2013. Aufgerufen von https://www.sbb-immobilien.ch/sites/default/files/downloads/projects/20131001_%20Rosslimatt_Bericht_des_Beurteilungsgremiums.pdf (02.10.2021)

Lipp, Jacqueline: Mehr Platz und Licht im Hinterhof des Bahnhofs Luzern. In: zentralplus.ch, 04.04.2021. Aufgerufen von https://www.zentralplus.ch/mehr-platz-und-licht-im-hinterhof-des-bahnhofs-luzern-2046887/ (03.10.2021)

Bildquelle: Wydler, Jonas: Ärgernisse? Sieben Gründe, wieso der Luzerner Bahnhof grossartig ist. In: zentralplus.ch, 11.01.2018. Aufgerufen von https://www.zentralplus.ch/aergernisse-sieben-gruende-wieso-der-luzerner-bahnhof-grossartig-ist-815879/ (03.10.2021)

Coaching 1 – Kohorte B – Hallenbad Allmend

von Roman Hadorn und Ilona Distel

Standort: Allmend Luzern

Baujahr: 2008-2011

Architekten: Daniele Marques | Rainer Schlumpf

Raumbeschreibung

– heller Raum, Abendsonne

– sehr drückend/warm, hohe Luftfeuchtigkeit

– laut, viel Betrieb

– alles weiss, wirkt kalt

– Wasser wirkt als Kontrastfarbe zu den eintönigen Weisstönen

– durch die Sonneneinstrahlung trotzdem stimmig > Spiegelung des Wassers

– Spiegelung wirkt bis unter das Dach als Lichtquelle

– Pflanzen > ungewöhnlich für ein Hallenbad

– praktisch kein künstliches Licht notwendig

– rundum Sicht/(Panorama) in alle Richtungen > Hallenbad befindet sich im 1.OG

– hoher und durchgängig offener Raum

– moderne Becken; ecken rund, Metallbecken

Ergänzungen „Licht und Raum“ aus Architektur und Atmosphäre, G. Böhme

– Räume werden nicht nur durch Mauern geschaffen > Licht ein wichtiger Teil

– Licht wurde schon bei den Ägyptern zu einem wesentlichen Bestandteil der Architektur

– Licht wird zum Gestaltungselement > durch Entwicklung der Stahl- und Glaskonstruktionen

– trotzdem ist das künstliche Licht auch heute weitaus wichtiger als das natürliche > im Hallenbad Allmend aber wahrscheinlich nicht

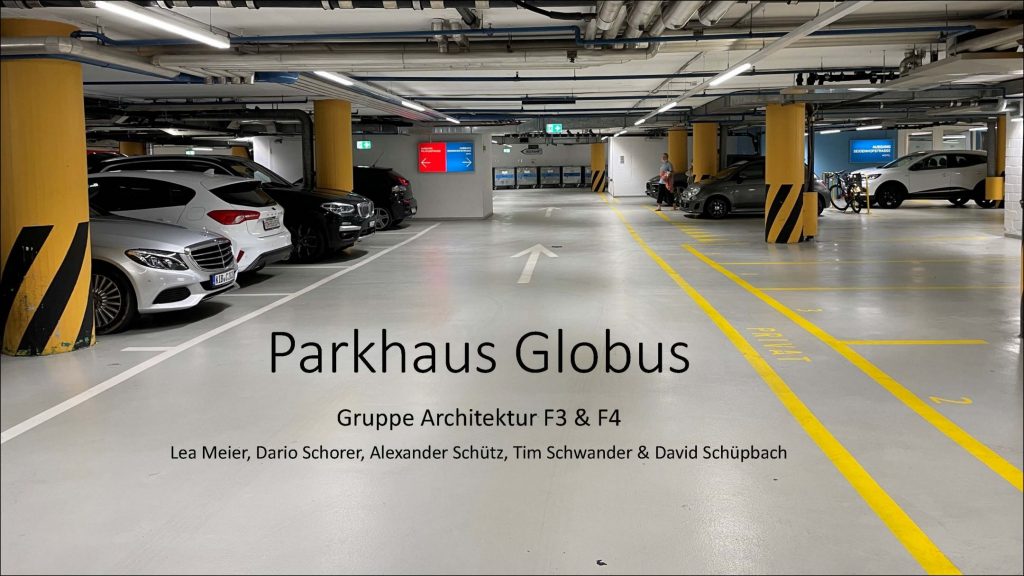

Coaching 1 – Parkhaus Globus – Gruppe E3 – IA

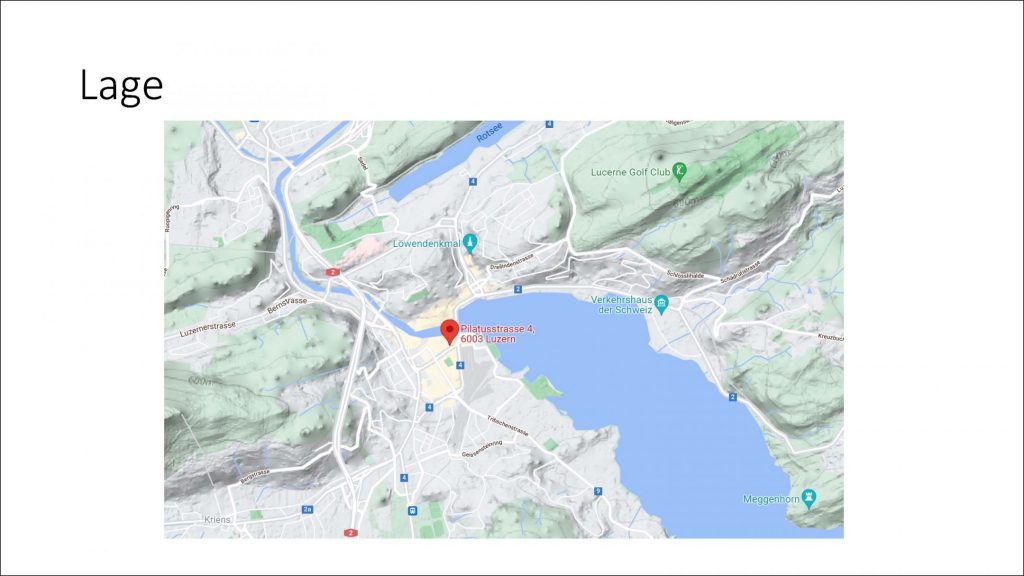

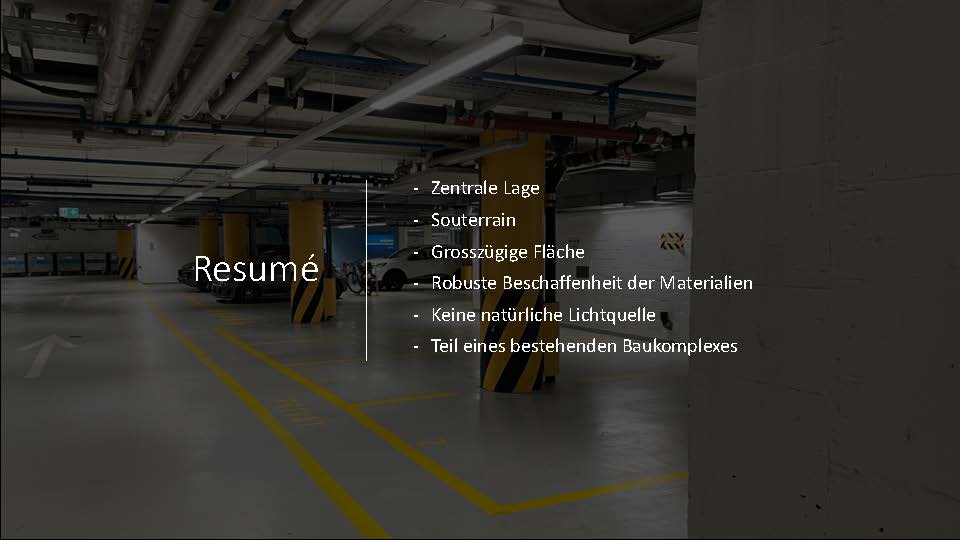

DER STANDORT

Das Parkhaus befindet sich im Stadtzentrum von Luzern, in der Nähe des Bahnhofs. Der obige Komplex, der als Flora-Komplex bekannt ist, wurde zwischen 1977 und 1979 gebaut. Das Gebäude befindet sich zwischen der Pilatusstrasse, der Seidenhofstrasse und dem Floraweg. Die Ein- und Ausfahrt des Parkhauses befinden sich auf der Seidenhofstrasse, die zwischen hohen Gebäuden eingeschlossen ist.

DIE NUTZUNG

Das Parkhaus dient als Brücke zwischen dem Abfahrtsort und dem gewünschten Zielort. Die Besucher des Parkhauses haben immer einen Ort, an den sie gehen müssen. Sie wollen nur ihr Auto abstellen und zu ihrem Ziel weiterfahren. Das ist der einzige Grund, weil sie den Platz betreten: Niemand geht auf den Parkplatz, einfach um den Raum zu besuchen. Deshalb versucht man, so wenig Zeit wie möglich dort zu verbringen.

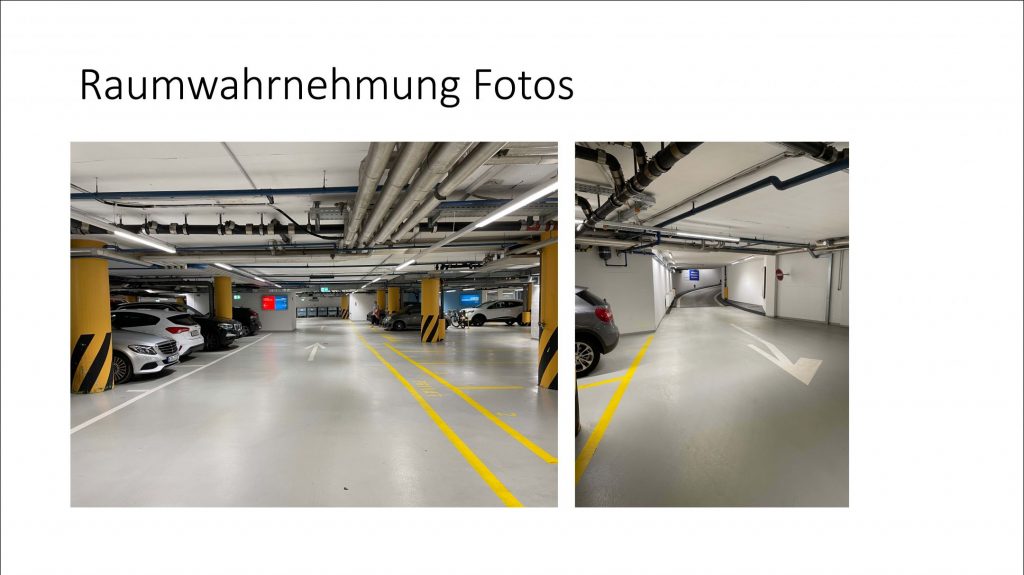

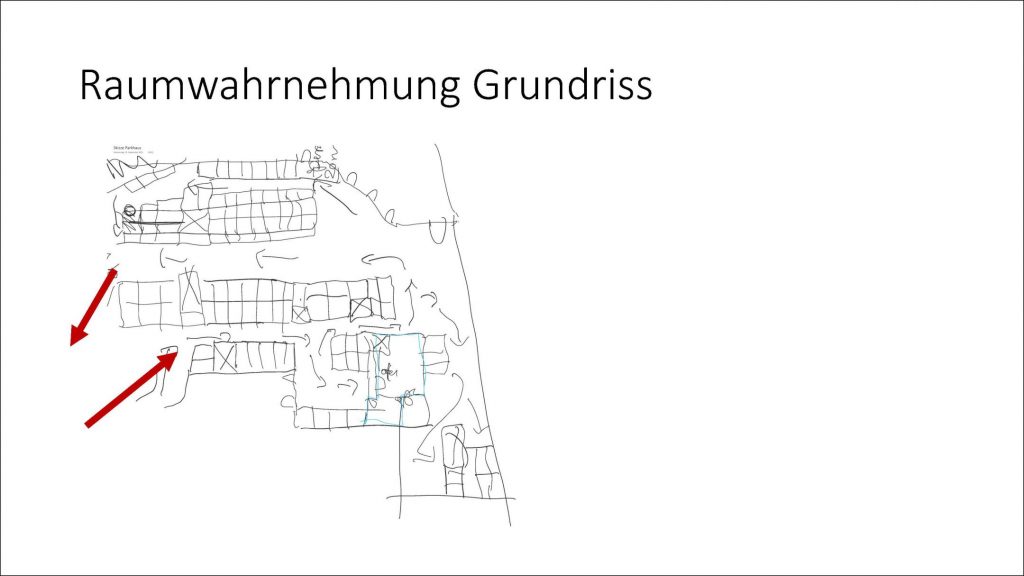

DER RAUM

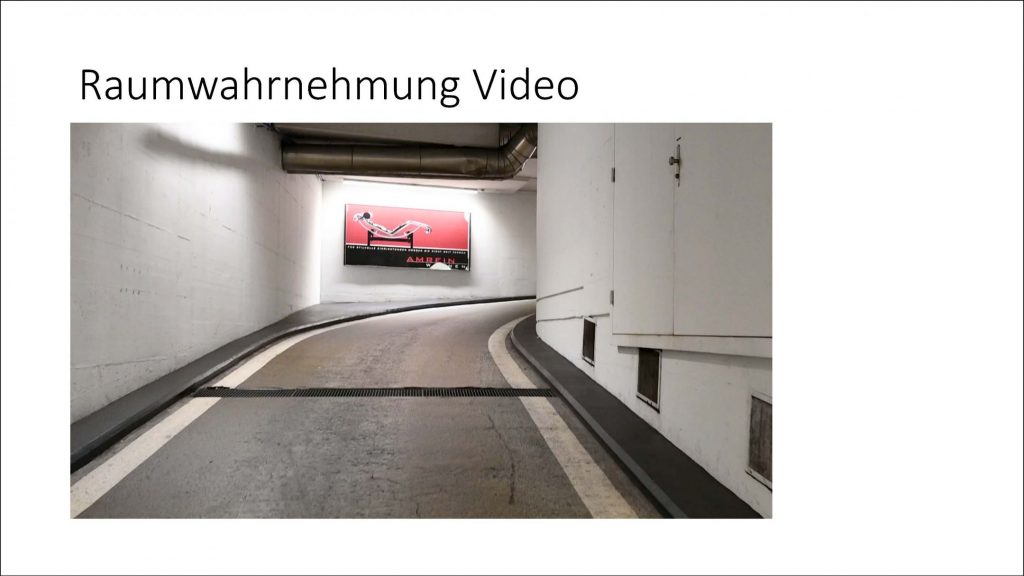

Sobald man sich dem Eingang nähert, schrumpft und verdunkelt sich die Umgebung. Der Durchgang zu den Parkflächen leitet die Besucher durch einen kreisförmigen Korridor herunter. Die Geräusche, die Farben und das Licht der Stadt weichen langsam zurück, wenn man zum Parkplatz hinabsteigt.

Das Weiss der Wände und Decke schafft keine Erleichterung vom Gefühlen der Enge und des Erstickens, welche durch den runden und engen Raum entstehen. Gefühle, die sich noch stärker ausdrücken, wenn man mit dem Auto durch den Gang fährt.

Im Inneren ist der Raum überwiegend grau und hat den typischen anonymen Charakter einer Tiefgarage. Der Geruch ist beissend und riecht nach geschlossenen Räumen, Abgasen und Feuchtigkeit.

Die Geräusche von Automotoren, quietschenden Reifen auf dem Boden und gelegentlich über Gitterroste hinweg, prägen den ansonsten stillen Raum.

Die Decke ist mit verschiedenen Rohren und Kanälen bedeckt, die in unterschiedliche Richtungen verlaufen und den einzigen Zweck des Raumes widerspiegeln, nämlich funktional zu sein.

Zylindrische Säulen erheben sich in regelmässigen Abständen und heben sich durch ihre kräftige gelbe Farbe von der Umgebung ab. Der Hauptgrund für die mangelnde Sichtbarkeit sind jedoch die grossen weissen Blöcke, die scheinbar in der Umgebung verschwinden wollen, was aber kaum gelingt.

Für Fussgänger gibt es zwei Ausgänge, die zur Seidenhofstrasse und zur Pilatusstrasse führen. Diese sind blau bzw. rot markiert.

-

Abb.2: Eingang -

Abb.3: Gelbe Säule -

Abb.4: Weisser Block

DAS LICHT

Die Umgebung wird ausschliesslich durch ein kaltes elektrisches Licht beleuchtet, das unabhängig von äusseren Faktoren immer gleich bleibt. Zu den Lichtquellen gehören Lichtleisten und GLOBUS-Schilder. Die Schilder, die auf die Ausgänge hinweisen, sind ebenfalls beleuchtet, während der Rest der Beschilderung auf der Oberfläche farbig oder in Form von Schildern angeordnet ist.

Von Zeit zu Zeit hängen Werbeplakate an den Wänden, die einen hauchen Farbakzent in den Raum bringen, der aber nur nebenbei wahrgenommen wird.

Das Licht auf dem Boden ist nicht durchgehend, sondern wirft dunkle Schatten, wo der Lichtstrahl der Lampen unterbrochen wird. Ein Strahl, der sich auf die Carrosserie der Autos spiegelt. Wenn sich diese in Bewegung setzen, scheint es den Effekt zu wiederholen, wie bei der Videopräsentation eines neuen Automodells verwendet wird.

DIE QUALITÄTEN UND DIE SCHWACHSTELLEN

Die Lage des Parkhauses ist sicherlich ein Pluspunkt, ebenso wie die Beschilderung, welche die Nutzung des Platzes sehr einfach macht. Allerdings ist der Raum geschlossen und unübersichtlich. Wer sich in dem Raum aufhält, hat den Eindruck, vom Rest der Welt ausgeschlossen zu sein. Dies, weil äussere Einflüsse wie Licht, Gerüche, Lärm und damit auch das Wetter und die Jahreszeiten nicht wahrgenommen werden. Das kann als Schwäche betrachtet werden, kann aber auch eine Qualität sein, wie in unserem Fall.

Quellenangabe:

Flora-Komplex: https://www.architekturbibliothek.ch/bauwerk/flora-komplex/

Abbildungsverzeichnis:

Abb.1-2: Bilder von Carolina Rossi

Abb.3: Bild von Simon Oehen

Abb.4: Bild von Kay Weber

Abb.5: Bild von Andreas Lüthi