Der folgende Text ist eine schriftliche Fassung des Vortrages von PD Dr. Angela Lammert im Rahmen des MiED-Workshops Notation als Arbeits- und Erkenntnismittel in der künstlerischen Forschung

Das Verhältnis von Entwurf, Idee und finalem Kunstwerk hat sich im 20. Jahrhundert verschoben. Notation vermag zum Kunstwerk zu werden. Die Bildung und Bildlichkeit von Notation werden als Formfindungsverfahren jenseits einer Symbol- oder Zeichentheorie verstanden. Dies betrifft nicht nur die Künste, sondern auch technische Bilder. Notation ist nicht Bei-Produkt der künstlerischen Produktion, sondern ein wesentlicher Bestandteil. Damit kann das Feld der künstlerischen Forschung „rückerweitert“ werden, zeitlich früher als es die katalysatorische Funktion der Konzeptkunst verspricht. Mit welchem Ziel wird der Notationsbegriff mit dem der künstlerischen Forschung gekoppelt? Polemisch zugespitzt, um eine im wissenschaftlichen Sinne nachvollziehbare analytische Methode zu bestimmen, das Künstlerische epistemisch zu nobilitieren und als allgemein verständliches Kommunikationswerkzeug zu etablieren.

Aber liegt nicht gerade das Potenzial der Notationen in ihrer nicht verallgemeinerbaren Form? Zeichnet sich das Prozessuale im Verhältnis zur Methode nicht dadurch aus, dass es nicht planbar, steuerbar oder systematisierbar ist – dass mit der Dynamik des Prozesses und nicht gegen diesen gearbeitet wird – und dass es zugleich über das Situative im Sinne einer augenblicklichen bzw. eingegrenzten Situation hinausweist? Diesen Fragen wird an drei Aspekten von Notation im Folgenden schlaglichtartig nachgegangen: Lesbarkeit, Bildlichkeit und Notation als Kunstwerk, gerade weil die Begriffe künstlerische Forschung und Notation zu Modeworten verkommen sind.

Im Allgemeinen wird Notation als Aufzeichnung verstanden, die zur weiteren Verwendung etwa der Sprache oder zur Wiederaufführung wie in der Musik oder im Tanz dient. Um die Form und Bildlichkeit von Notation geht es dabei selten. Der französische Philosoph Jean-Luc Nancy formuliert 2009 «Die Zeichnung ist die Öffnung der Form.» Er meint damit die Öffnung als Anfang und Bereitstellung der Fähigkeit, die nicht ausgeformte Form. Insofern kann Notation als Vermittlung zwischen künstlerischer und klassischer Forschung begriffen werden, deren Wurzeln nicht erst in diesem Jahrhundert zu verorten ist. Es impliziert die Zeichnung als Medium der Forschung, die «denkende Hand» und zugleich den Eigenwert visuellen Denkens.

1. Lesbarkeit

Maurcio Kagel (1931-2008) und Jean Painlevé (1902-1989)

Ein erster Hype des Notationsbegriffs ist im Zusammenhang mit dem semiotischen Diskurs Ende der 1960er Jahre zu verzeichnen. Ich erwähne nur Goodman mit seiner unter dem Titel Sprache der Kunst 1968 erschienenen Symboltheorie von Zeichensystemen.

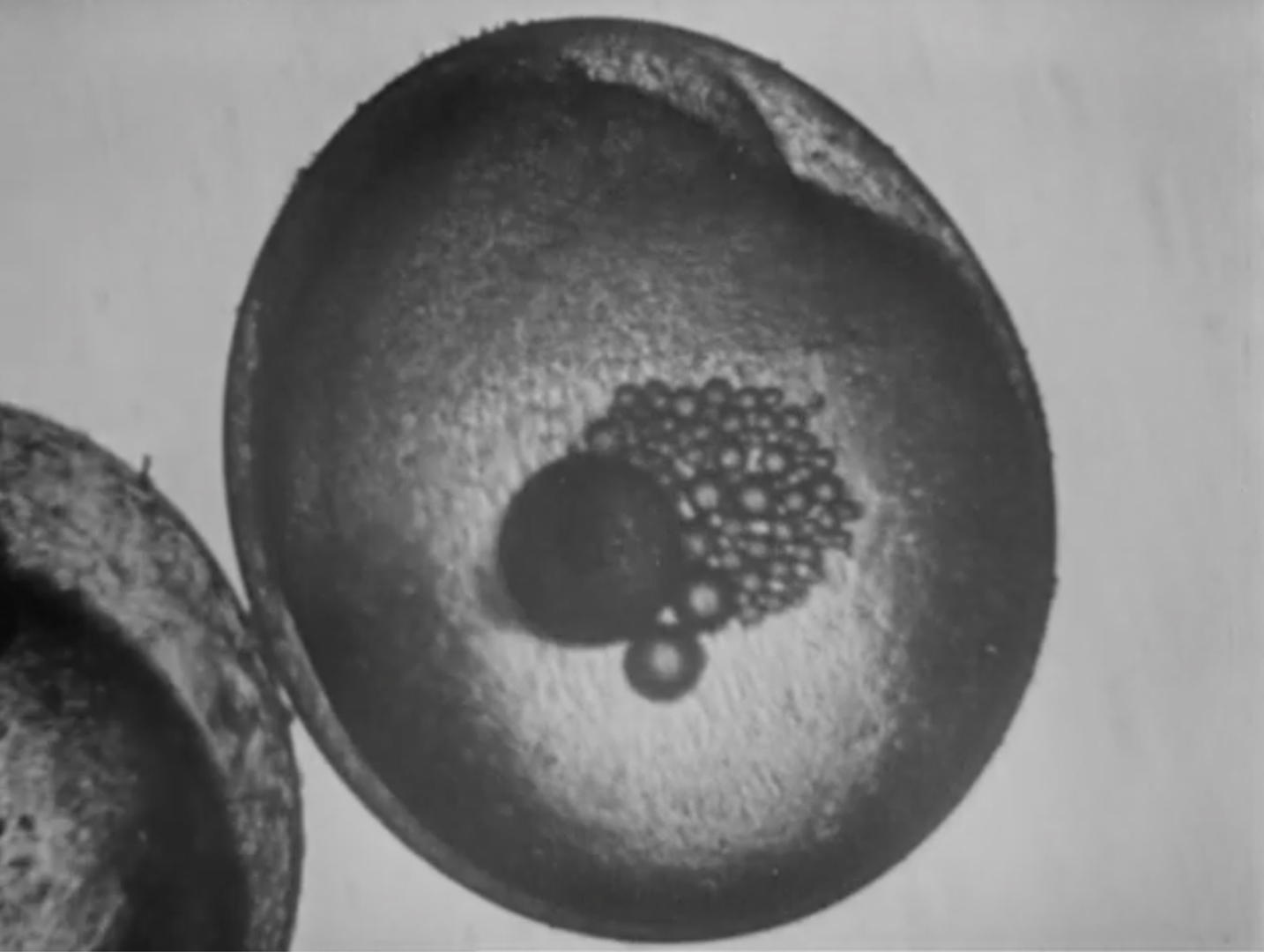

Aus dieser Zeit stammt das gezeigte Bild. Was ist zu sehen? Unterschiedlich große, mit Schwarz gefüllte, fleckenförmige Kreise verdichten sich fast schwebend im oberen Drittel des weißen Grundes durch übereinander verschobene Schichtungen zu horizontalen, zum Teil unscharfen Schlieren – kontrapunktisch am rechten unteren Bildrand durch Linien, Züge, gleichen Duktus gleichsam gespiegelt. Handelt es sich um ein abstraktes Bild, um eine musikalische Notation oder beides? Der 1980 verstorbene Komponist, Film- und Hörspielregisseur Mauricio Kagel, von dem das Blatt stammt, spricht 1960 von «Photographischer Musiknotation» als «Instrument der Formartikulation».

Wenn das dargestellte Bild eine Notation ist, was hat das mit Fotografie zu tun? Nicht nur die Macht der Aufzeichnung, die der Notation wie der Fotografie zugeschrieben wird, verweist auf diese Verbindung, sondern auch, dass Kagel die fotografische Technik als Verfahren der Formfindung für das Komponieren einsetzt. Das abgebildete Photogramm verwandte er für die Partitur von Transición (1958), ein Stück für elektronische Klänge. Kagel experimentierte hier mit der Änderung der Lichtdynamik oder Überlagerung eines Fotonegatives mit sich selbst, setzte also Eigenarten von Reproduktionstechniken aus der bildenden Kunst als Erweiterung des Kompositionsprozesses ein.

Der Begriff Notation birgt den musikalischen Kosmos der Note, verweist aber auch auf die Notiz. Notizen können in allen Künsten gemacht werden und sind auch in den Wissenschaften notwendig. Aber sind Notizen für andere immer verständlich? Handelt es sich bei Notizen um eine Zeichensprache, einen Code oder ein Alphabet – etwas, das eine Verwandtschaft zur Notenschrift besitzt? Wie steht es mit der Hierarchisierung, der Auswahl von Notiertem, in der Notation? In der 1969 von John Cage mit Alison Knowles herausgebrachten Publikation Notations1, einer Sammlung von graphischen Notationen und Handlungsanweisungen, war Kagel mit einem Sprachbild (Question of Taste, 1965) mit verbalen Tempi-Beschreibungen vertreten – übrigens neben einer Handlungsanweisung von Allan Kaprows Happening Self-Service von 1966. Kagels Notationen richten sich nach den Erfordernissen der jeweiligen Arbeit. Das kann so weit gehen, dass die Aufzeichnung zur Einfügung eines comicartigen Piktogramms in eine traditionelle Notenschrift führt. So ist beispielsweise der Paukenspieler mit einem Pfeil in die Partitur Konzertstück für Pauken und Orchester (1990—1992) eingetragen: er benutzt seinen Kopf mit expressiver Geste als Schlegel und lässt ihn auf das Instrument prallen.

Notation ist im Falle Kagels nicht Teil der Partitur, sondern die Partitur Teil der Notation. Visuelle Musik heißt für Kagel nicht nur Sichtbarkeit von Musik oder Transformation des einen Mediums in das andere, sondern kann auch musikalisches Arbeiten durch visuelle Formfindung bedeuten. Lesbarkeit und Wiederholung sind, wenn auch nicht im klassischen Sinne einer musikalischen Notenschrift, intendiert und werden zugleich durch Zufall und Interpretation im Prozess der Aufführung essenziell erweitert.

Für den Biologen und Pionier des populären Dokumentarfilms Jean Painlevé war der Film das geeignete Medium zur Erkenntnisgewinnung und Visualisierung seiner wissenschaftlichen Ergebnisse. Eine Filmsequenz aus Über Stichlings Eier2 und die transparent gefilmte Außenhaut des Krabbenkopfs3, den der Fotograf Eli Lotar in Zusammenarbeit mit Jean Painlevé maskengleich fotografierte, mag das verdeutlichen. Lotar war das letzte Modell von Alberto Giacometti und der Kameramann von Luis Buñuel. Zum einen beendete Painlevé die Zusammenarbeit mit dem Fotografen, weil Lotar panchromatisches Material orthochromatisch entwickelte, wodurch für ihn Forschungsergebnisse verloren gingen. Zum anderen erkannte er den Eigenwert des Visuellen. 1927 stellte Painlevé seine wissenschaftlichen Thesen der Académie de Sciences in Filmform vor, was zu Unmutsäußerungen innerhalb des Gremiums führte. Ein Wissenschaftler soll empört den Vorführungsraum verlassen haben. Sein Fazit war: «Ich glaube, der Film sollte in den Labors und den Universitäten verboten werden.» Dieses Zitat bezog sich nicht auf die Reaktionen der Akademiker, sondern beruhte auf einem Vorfall beim Filmschnitt. Painlevé beschreibt, wie er dabei aus Versehen mit einer Zigarette die Filmkopie entflammte und in Eile die Szene, in der man sah wie das embryonale Herz nahe der Plazenta anlag, falsch herum geschnitten hatte, sodass die Blutkörperchen vom Herz abgestoßen wurden, anstatt zu ihm hinzufließen. Von diesem Missgeschick sagte er nichts gegenüber den Akademikern, war aber interessiert, wie sie erstaunt über die von ihm falsch montierte Sequenz nicht intendierte wissenschaftliche Schlussfolgerungen zogen. Die Erkenntnis, dass solche Montagefehler im Herstellungsverfahren mit wissenschaftlichen Entdeckungen verwechselt werden können, sie also Manipulationspotenzial besitzen, führte ihn zur bewussten Kombination von wissenschaftlichen Aufnahmen mit Sequenzen aus anderen Filmen. «Film is fiction» wird zu seinem Credo. Painlevé beendete die Zusammenarbeit mit dem Fotografen Lotar, weil dieser panchromatisches Material orthochromatisch entwickelte, wodurch für ihn Forschungsergebnisse verloren gingen. Auch erkannte Painlevé den Eigenwert des Visuellen.

Im Vergleich von Painlevés Film Hippocampe über den ungewöhnlichen Geburtsvorgang männlicher Seepferdchen4 von 1934 mit Percy Smiths Film Die Kraft und die Aktivität von Insekten5 von 1911 lässt sich beobachten, dass Painlevé sich durch die Treue zum Untersuchungsgegenstand und die Tatsache, dass er die Tiere in ihrem Lebensraum zeigt von Smith unterscheidet. Smith wurde vorgeworfen, dass es sich bei seinem auf Stühlen sitzenden und jonglierenden Ameisen um Trickfilm-Effekte und nicht um dokumentarische Aufnahmen handelt. Aber auch Painlevé nutzte spezielle filmische Verfahren, die aus dem Repertoire des Trickfilms stammten, um innere Organe sichtbar zu machen und kombinierte sie darüber hinaus mit Sound und Text.

In seinen späteren Farbfilmen – exemplarisch sei Akera, oder Der Tanz der Hexen6 von 1972 genannt – nimmt er eine Montagetechnik der 1940er Jahre auf, indem er einen Stummfilmausschnitt der Tänzerin Loïe Fuller, die mit Schleiertänzen (Serpentinentänzen) um die Jahrhundertwende berühmt geworden war, in die gefilmte Unterwasserwelt einfügt.

Die Kunst beziehungsweise das Versatzstück aus dem Stummfilm werden in diesem Beispiel zum Realen der Wissenschaftsaussage und zur Verstärkung wissenschaftlicher Erkenntnis. Kunst, Wissenschaft und Medialität sind hier auf vielfache Weise miteinander verwoben. Wissenschaftliche Untersuchungen und künstlerische Entdeckungen werden gleichermaßen als Tätigkeiten verstanden, die sich in der Ästhetik von Darstellungsformen treffen können. Dabei findet ein Transformationsprozess statt, der uns wiederum auf Erkenntnis- und Darstellungsformen von Wissenschaft und Kunst zurückwirft. Dieser Prozess kann sich mit visuellen Denkformen verbinden, bei der die Wissenschaft ihren fiktionalen Charakter ausstellen und die Kunst als das «Wirkliche» der Wissenschaft fungieren kann. Lesbarkeit wird im Unterschied zur grafischen oder fotografischen Musikpartitur nicht intendiert. Filmische Mittel, wie spezielle Einfärbungsverfahren, Großaufnahme oder Montage stehen jedoch für deren epistemischen Erkenntniswert.Painlevé sagte zum Verhältnis von Film und Forschung «Das Kino ist seit der Erfindung des zusammengesetzten Mikroskops, das heißt, seit mehr als 200 Jahren, erstmals wieder ein Instrument zur allgemeinen Forschung. Die Kamera ist ein richtiges Zeitmikroskop, das die Zeit nicht nur zerlegt und denkt, sondern in der Projektion Dinge sichtbar macht, die zu langsam sind fürs Auge.» Die Filmkritiker Frieda Gräfe fasste trefflich zusammen «Painlevés Wissenschaft ist optisch.»

2. Bildlichkeit

Oskar Fischinger (1900-1967) und Iannis Xenakis (1922-2001)

Damit sind wir beim Kern meiner Argumentation angekommen: der Bildlichkeit von Notationen. Der Eigenwert des Notierten berührt den heiklen Punkt der Aura innerhalb einer durch die Reproduktion und errechnete Bilder geprägten Visualität. Aura als Dialog zwischen Artefakten scheint die Aura als Monolog abzulösen. Möglicherweise ist die kritische Reflexion der Frage nach der Theatralität der entscheidende Aspekt in dieser Mise en scène, in den Installationen und Präsentationsformen der Künstlerinnen und Künstler selbst, wie in der kuratorischen Inszenierung.

Es sei mir erlaubt, die gerade im vergangenen Jahr aktuelle Antwort auf die Frage «Lieber Aby Warburg, warum nur sind Sie nur in Mode gekommen?» auf die Notation zu übertragen. Es ist der Suchmodus und die Entlastung vom Endgültigen, die sie sie so attraktiv für die zeitgenössische Kunst macht.

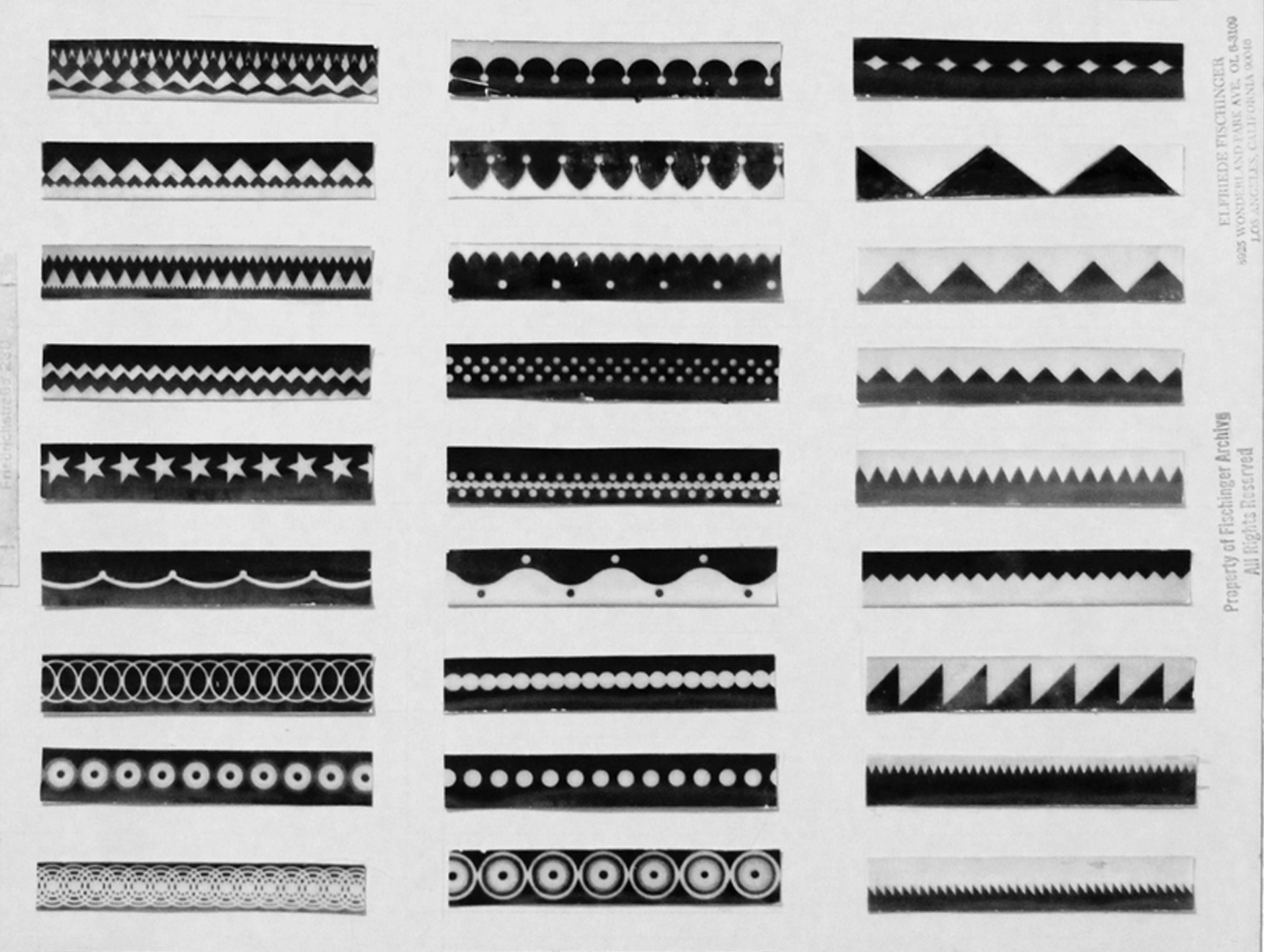

Oskar Fischinger, der Pionier des abstrakten Films, entdeckte 1932 formale Ähnlichkeiten zwischen den geometrischen Elementen seiner frühen abstrakten Filme und den abstrakten Formen der Lichttonspur auf einer Filmrolle. Fischinger interessierte, welche neuartigen Töne durch direkt auf die Lichttonspur gezeichnete Ornamente generiert werden können. Er kehrte damit das Notationsverfahren um. Die akustischen Ergebnisse seiner Versuche wurden von seinen Zeitgenossen als Geräusch und Krach, nicht als Musik empfunden, müssen aber für John Cage, der 1937 bei Fischingers Film An Optical Poem mitwirkte, äußerst interessant gewesen zu sein. Im Zusammenhang mit seiner Arbeit HPSCHD9 (1967-69) kam Cage beim Programmieren des Computers mit seinem Team die Idee auf, Ornamente zu erfinden, die die verbundenen Klänge verbessern sollten. Nicht die notationale Visualisierung oder Sichtbarmachung der Tonspur sind dabei für Fischinger oder Cage das Ziel, sondern die Bildlichkeit der akustischen Notation als Ausgangspunkt einer neuen Form von Klang.

Das Prinzip Ausstellung ist wichtig für die hier geführte Argumentation. Fischingers kleinformatige Tönerne Ornamente10 (1932) wurden 2008 in der von mir mitverantworten Ausstellung Notation. Kalkül und Form in den Künsten in der Akademie der Künste Berlin gezeigt. Sie wurden einem Fotofilm Dieter Appelts zu den Fumées (1901) des Physiologen Étienne-Jules Marey gegenübergestellt, um dann neu kontextualisiert zu werden, indem seine meterlange Ornamentrolle mit Peter Kubelkas aus Filmstreifen bestehender Notation Arnulf Rainer (1960) und einer seriellen Wandarbeit von Allan McCollum The Shapes Projekt (2005/2006) ins Verhältnis gesetzt wurden. Diese Konstellation fungierte nicht nur als Anschauungsmaterial für „jetzige“ wissenschaftliche oder theoretische Untersuchungen, sondern wollte diese anregen und forcieren. Die Erfahrung, Objekte dieser Art in Ausstellungszusammenhänge zu stellen, hat das Gespür geschärft, assoziative Vergleiche und formale Gegenüberstellungen von historischen und zeitgenössischen Arbeiten unterschiedlicher Kunstgattungen zu behaupten oder in der Konfrontation mit bildnerischen Objekten aus den Naturwissenschaften einen Erkenntniswert zu transportieren, der stärker an die Präsenz des Materials gebunden ist, als dies im verbalen Diskurs möglich sein kann.

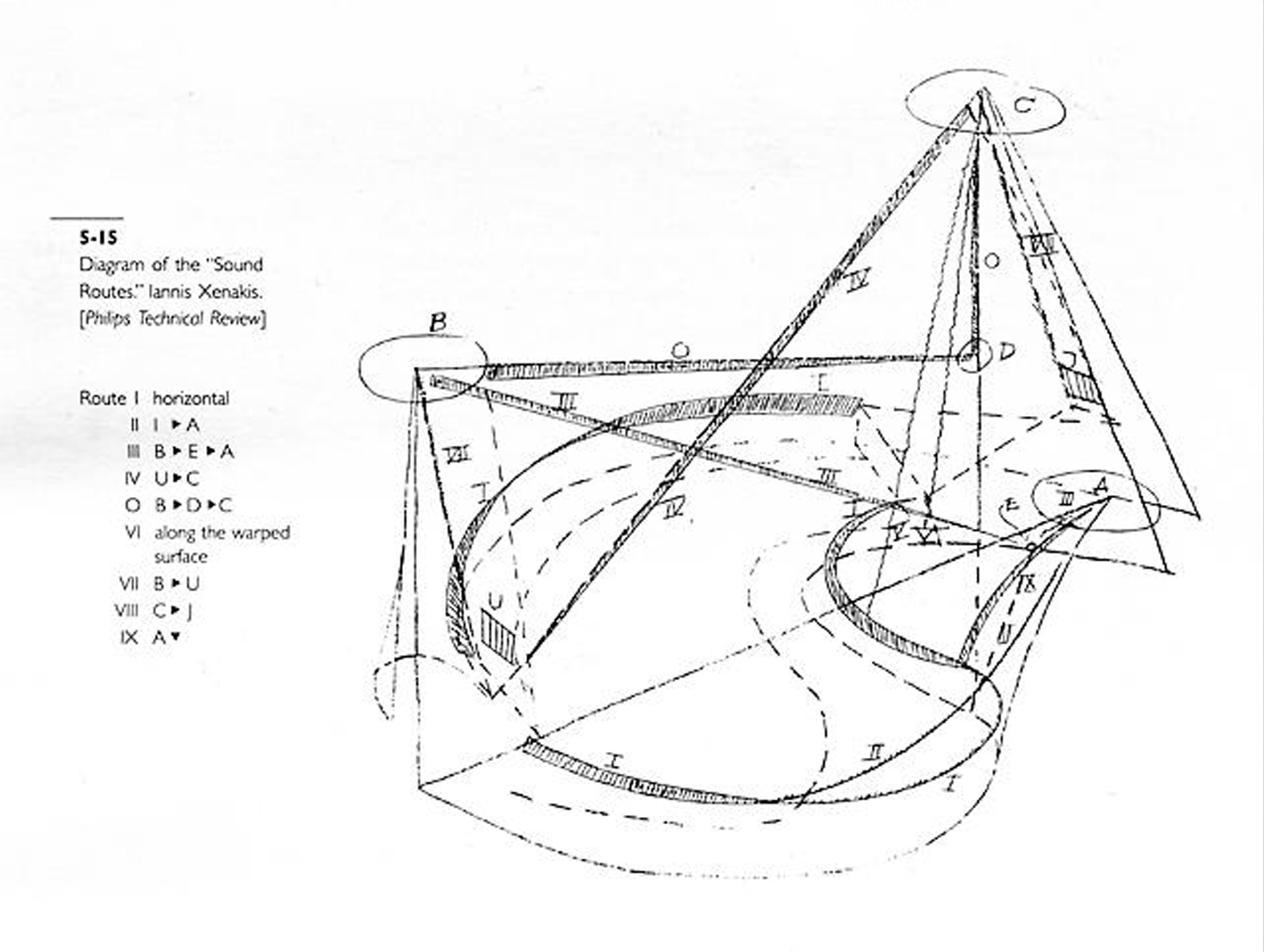

Zweites Beispiel zur Bildlichkeit als Raum: Die Linie als möglicher Teil des Notationsprozesses kann für Übersetzung des einen Mediums in das andere stehen. Bei dem griechisch französischen Komponisten, Zeichner und Architekten Xenakis durchdringen sich die Medien. Beginnen wir mit einer Notation, die eher an eine klassische Musikpartitur erinnert, seiner Kompositionen Metastasis von 1954, die sich durch sich überlagernde Stimmen in Klang, Massen, sogenannten Glissandi, auszeichnet. Der Begriff Glissando kommt vom Französischen und heißt Gleiten. Er bedeutet in der Musik die kontinuierliche, gleitende Veränderung der Tonhöhe über ein größeres Intervall hinweg. Die Notation für eine Komposition beziehungsweise der Linienzug der Glissandi wurde von Xenakis auf die äußere Gestalt der Architektur des mit Le Corbusier entworfenen Philips Pavillons für die Weltausstellung 1958 in Brüssel übertragen. Xenakis transformierte die aus einer Wolke perkussiver Klänge mit Hilfe statistischer Verfahren erzeugte Klangbewegung in die Architektur. Er interessierte sich als Komponist für zufällige Phänomene, wie Menschenmassen oder Bienenschwärme, und entwickelte eine auf der Wahrscheinlichkeitstheorie basierende sogenannte stochastische Musik. Als Architekt brachte er diese Erfahrung in den Rhythmus und die Gliederung der Bildlichkeit seiner Gebäude ein. Das Modell macht deutlich, wie er die Architektur weitgehend von den Vorgaben des Grundrisses abkoppelt: Sich durchdringende Flächen stehen auf einem unregelmäßigen, nierentischartigen Grund. Xenakis erläutert «Was ist denn eine Gerade im zweidimensionalen Raum? Die stetige Änderung der einen Dimension im Verhältnis zur anderen? Genau das Gleiche geschieht auch in der Beziehung von Tonhöhe und Zeit. Die Gerade ist die stetige Veränderung von Tonhöhe in der Zeit.» Im Inneren des 500 Personen fassenden Pavillons waren über 350 einzelne Lautsprecher angebracht und an die gewölbten Wände wurden wechselnde Bilder zu Kompositionen von Edgard Varèse und Xenakis projiziert. Varèse kombinierte ein achtminütiges Poème électonique für Tonband, Xenakis ein zweiminütiges elektronisches Zwischenspiel und Corbusier entwarf eine Diashow für die Innenwände des Gebäudes. So entstand ein räumliches Environment aus Architektur, Film, Licht und Musik, ein Raum und Zeit fusionierendes Gesamterlebnis. Es sei hier nicht näher auf den Streit über die Autorenschaft zwischen dem gerade an die Spitze neuer Musik gelangten jungen Komponisten Xenakis und der Selbststilisierung des 35 Jahre älteren weltberühmten Architekten Le Corbusiers eingegangen, in dessen Architekturbüro Xenakis zwölf Jahre lang arbeitete.

Die Definition der Bildlichkeit von Architektur als Raum- und Immersionskunst geht mit der Praxis digitaler Animation im Entwurfsprozess und bei der Rekonstruktion von Bauten einher. Eine kürzlich von Fabio Turchesi vorgenommene «Bildwerdung von der Architektur» des Philips Pavillons mit filmischen Mitteln scheint besonders dafür geeignet zu sein, die Darstellung des Zeichenhaften der Architektur, wie wir sie vor allem aus der medialen Vermittlung durch die Fotografie kennen, mit der Animation körperlicher Wahrnehmung zu überlappen. Filmische und virtuelle Architekturen haben veränderte Wahrnehmungsformen von Bildlichkeit zur Folge. Eine solche Herangehensweise hat nicht nur das Potenzial zum Forschungsinstrument zu werden, sondern macht die etablierte Trennung zwischen Bauentwurf und Bauausführung hinfällig.

Xenakis sollte dieses Prinzip in seinem 1966 begründeten Pariser Studio CEMAMu (Centre d’Etudes de Mathématique et Automatique Musicales) mit dem von ihm entwickelten UPIC-Programm (Unité Polyagogique Informatique du CEMAMu) weiterentwickeln, indem grafische Kurven und Zeichnungen in Klang und Klangabläufe übersetzt wurden. Visueller und akustischer Formfindungsprozess greifen ineinander. Ein von ihm entwickeltes Computergerät zur Übertragung der Zeichnung in die elektronische Musik schließt den kontrollierenden Blick ein und nutzt die Bewegung der Hand beim Ziehen der Linie als choreographisches Instrument für klangliche Ereignisse.

Notation, als visuelle Denkform verstanden, kann von der begrifflichen Kraft des Zeichens ausgehen, ist aber nicht an ein System von Zeichen gebunden. In Farben, Tönen und in der Zeichnung wird eine besondere Qualität erkannt. Sie liegt, um mit Gilles Deleuze zu sprechen, in der «Überschreitung des Verstandes». Wenn die Bewegung des Publikums in einer Projektion und das Erleben von fließender Räumlichkeit ohne feste Wände das Ziel ist, wird das Werden einer Form zum Werk.

3. Notationen als Kunstwerk

Anthony McCall (geb. 1946) und Henri Matisse (1869-1954)

Damit kommen wir zum letzten Punkt: Notation als Kunstwerk, zu einer aus dem strukturellen Film herkommenden Position und einem in diesem Kontext ungewöhnlichem Beispiel aus der Klassischen Moderne. Beginnen wir mit Anthony McCall und seinen Solid Light Sculptures, seinen räumlichen Licht-Filmen, die Film, Skulptur und Zeichnung zugleich sind. In diesen vertikalen Projektionen in einem unbestuhlten und mit Rauch gefüllten Raum ist die Projektion der Linie nicht mehr wie in früheren Arbeiten auf die dem sichtbaren Projektor gegenüberliegende Wand gerichtet, sondern entwickelt sich in ständiger Durchdringung auf dem Fußboden des Ausstellungsraums. McCall spielt in seinen Solid Light Sculptures mit der Illusion der Materialität des sichtbar gemachten Lichtes, die die Besucher immer wieder tastend in den begehbaren Licht-Skulpturen erfahren. Hatte McCall in einer Performance-Lecture zur Notations Ausstellung der Akademie der Künste seinen Notationsbegriff mit literarischen Zeichnungen erläutert, betont er sechs Jahre danach die Bedeutung der Linie und Zeichnung für seine filmischen Arbeiten noch stärker. In Line Describing A Cone von 1973 führt der Betrachter zwei simultan existierende und an die Bewegung elipsoider Linien gebundene Projektionen durch seine Bewegung im Ausstellungsraum zusammen. Das Werden einer Form wird zum Kunstwerk. McCalls grundsätzlich grafische Arbeiten werden erst durch die filmische Projektion hergestellt. Ihre Wirkung entfaltet sich im Dreidimensionalen auf der Basis der Verschiebung von scheinbar taktilen Lichtmembranen.

Die Linie folgt nicht nur der Bewegung, sondern sie ist Bewegung, nicht nur bei McCall, sondern auch in der klassischen Zeichnung. Bei Roland Barthes heißt es «Der Strich ist eine sichtbare Aktion.» Und der amerikanische Bildhauer Richard Serra äußerte 1976 bei der vom Museum of Modern Art in New York organisierten Ausstellung Drawing now: «drawing is a verb». Titel von Ausstellungen wie On Line10, bei der choreografische Aufführungen und Aufzeichnungen als Teil der Geschichte der Zeichnung vorgestellt wurden, oder Zeichnungsplattformen wie Linienscharen11, zeugen von der Zugkraft der Linie im doppelten Sinne des Wortes. Es wird in diesem Zusammenhang von in den Raum expandierenden Linien gesprochen, von der Linie, die sich in der Bewegung des Films materialisiert. Auch für die Zeichnung zwischen künstlerischen und nicht künstlerischen Verfahren wird die Linie in Anschlag gebracht. Sie charakterisiert das Diagrammatische und kann zwischen Schrift und Bild changieren. Die Linie – aufgetragen oder eingeritzt – gehört ebenso wie das Trägermaterial des Papiers zur Definition der Zeichnung oder ihrer „Auf-Führung“. Dabei steht immer das Prozessuale im Vordergrund.

Zum Abschluss möchte ich auf François Campaults Film zu Henri Matisse12 eingehen, der 1946 gedreht und 1955 erstmals auf der documenta 1 in Kassel gezeigt wurde. Der Effekt der scheinbaren Zeitlupenaufnahme des Pinselstrichs von Matisse beim Arbeiten an einem Bild ist verblüffend und fast gespenstisch. Sieht man zunächst in normaler Filmgeschwindigkeit wie die Linie einer ruhigen und bestimmten Handbewegung folgt, zügig und mit wenigen Strichen einen Ausdruck schafft, scheint diese zu einer pulsierenden und tänzelnden Suchbewegung zu werden, deren Linienzug abgesetzt, wieder aufgenommen und schließlich, wie ein Blitz zum einzig notwendigen Strich niedergeht. Die zeichnerische Markierung von Augenbrauen, Nase und Mund stellt sich bei näherer Betrachtung als mediale Konstruktion dar. Fließt in der ersten Filmeinstellung der Pinselstrich rhythmisch in tropfend kleinen Strichen von den Augenbrauen, über Augen und Nase in einem Bewegungsimpuls zum Mund, markiert Matisse in der Zeitlupenaufnahme davon abweichend zuerst die Augäpfel, nachdem er mit wenigen Pinselschwüngen den Mund gezogen hat. Es sind zwei unterschiedliche Aufnahmen des gleichen Motivs und nicht eine in Zeitlupe wiederholte Filmeinstellung. Die Filmaufnahme rückt die Linie schon in ihrer klassischen Spielart als Bewegungspur auf dem Papier zwischen die Grenzen der Medien. Wird sie in der klassischen disegno-Theorieals den Gegenstand fixierenden und umreißende Form beschrieben, die der Idee einer Sache am nächsten und darum der Farbe als Materialisierung dieser Idee entgegengesetzt ist, stellt nicht erst Matisse diese Disposition in Frage, indem er die Unmöglichkeit der Trennung von Zeichnung und Farbe betont.

Nicht nur Linie als Bewegung, nicht nur die denkende Hand, sondern auch die filmische Transformation, die Montage zweier unterschiedlicher Mal- bzw. Zeichnungsvorgänge kann als Notation bezeichnet werden. Nancy führt 2011 in seinem Buch über Die Lust an der Zeichnung13 aus, dass der französische Begriff „Dessin (Zeichnung)“ auf “dessein (Absicht)“ verweist und beides bis ins 18. Jahrhundert gleich geschrieben wird. Im Deutschen heißt es „Entwurf“, Geworfenes, erster Wurf, erster Gedanke und im französischen „Skizze“ (ein Wort, das die Idee der Schnelligkeit enthält), „Anlage“ (das, was sich aus der formlosen Flachheit erhebt). Die Bewegung liegt im Prozess des Linienzuges – von der realen Bewegung im Raum bis hin zur Markierung, Projektion oder Imagination von Raum. Die in der Konzeptkunst proklamierte Entmaterialisierung des Kunstwerks kann zu einer Materialisierung der Linie führen.

Das Prozessuale von Notation erscheint nur umfassender zu sein als das Situative. Notation und künstlerische Forschung, so mein Plädoyer, können jenseits ihrer Definition als Schutzraum für die Künste in erster Linie für das Davor und Während und weniger für das Danach genutzt werden. Der Komponist Manos Tsangaris, der bei Mauricio Kagel studiert hat, formuliert auf einer Performance: «Das Ende ist nicht das Ende. Das Ende endet nicht hier. Es endet, wo anders […] Lassen Sie. Lassen Sie unfinished. Lassen Sie es durch. Lassen Sie es zu, dass es durchkommt. Lassen Sie zu, dass es durchlässig ist. nicht so fertig. nicht zu fertig. nicht so fertig. bisschen unfertig. bisschen unfertig. Schön. und schon vorbei.»

1John Cage; Knowles, Alison, Notations, Something Else Press, 1969.

2 Jean Painléve, Oeufs d’épinoche, 35mm Film, s&w, Ton, 27′, 1925.

3Jean Painléve, Crabbes et Crevettes, 35mm Film, s&w,Ton, Musik von Maurice Delannoy, 15′, 1929.

4Jean Painléve, L’Hippocampe, 35mm Film, s&w, Ton, 15′, 1934.

5Percy Smith, The Strength and Agility of Insects, s&w, Stumm, 4′, 1911.

6Jean Painléve, Acéra ou Le bal des sorcières, Farbe, Ton, 13′, 1972.

7 Oskar Fischinger, An Optical Poem, Musik Franz Liszt, Farbe, Ton, 6′, 1938.

8 John Cage: HPSCHD, 1967-69.

9 Oskar Fischinger, Tönende Ornamente, 1932.

10 On Line. Drawing through the twentieth century, Ausstellung, Museum of Modern Art, New York, 2010/2011

11 https://www.linienscharen.de

12 François Campaults: Henri Matisse, Dokumentation, 26mins, 1946.

13Jean-Luc Nancy: Die Lust an der Zeichnung, 2011, S. 11. Im Englischen heißt es »draught«, der gezogene, noch nicht Zeichnung (drawing) gewordene, aber die Schnelligkeit des Schusses enthaltene Strich.