Übermorgen Imaginieren

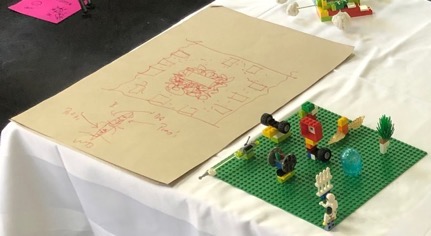

Ein idealer Tag an der HSLU im Jahr 2050. Ihn zu imaginieren war die Aufgabe des zweiten Workshop-Tags. Wer kommt vor? Welche Bedürfnisse und Herausforderungen haben diese Menschen, was passiert durch den Tag? Aus den Stories 2050 gestalteten fünf Teams Artefakte der Zukunft, spekulative Objekte zur Zukunft der HSLU, die

den Hochschulalltag 2050 prägen.

Gruppenübergreifend waren die Themen sozialer Austausch und Digitalisierung sehr präsent. Gedacht wurde räumlich, alle Gruppen imaginierten Orte des zukünftigen Lehrens, Lernens und Experimentierens.

Ergebnisse: die spekulative Artefakte

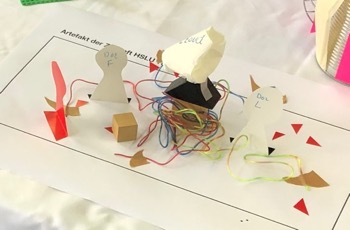

Für die hybride, komplett ortsunabhängige Lehre wurde als Symbol der römische Gott Janos, Gott der zwei Gesichter, als Artefakt der Zukunft verwendet. Die Idee: Lehr- und Lernräume der Zukunft sind jeweils real und virtuell begehbar, sodass jede:r Student:in jederzeit frei entscheiden kann, von wo aus er/sie studieren möchte (Stichwort: Meta-/Pluriverse). Der «Campus» ist eine gemeinsame Konstruktion vieler verschiedener Orte. Darin gibt es aber auch feste, physische Räume für die reale Interaktion. Durch den fluiden real-virtuellen Alltag und die Anwesenheitsart je nach Bedürfnis und Möglichkeit wird der Zugang zu einem Vielfachen des üblichen Lernstoffs ermöglicht.

Auch in dieser Vorstellung kann sich jede:r Student:in die eigene Map zusammenstellen und verbringt den Alltag 2050 fluid im Virtuellen und Physischen. Die Lehre wird dabei aufgeteilt auf weltweit agierende Institutionen, die Satelliten.

Jeder Satellit steht für bestimmte Kompetenzen, die dem Ort eigen sind: In Schweden könnte der Fokus auf Teamwork liegen, im Tibet auf Spiritualität. Der Mutterschiff-Satellit «T&A CH», an dem sich die HSLU-Studierenden weiterhin orientieren, steht für Nachhaltigkeit und ganzheitliches Denken («Swiss Sustainability»). Die Kompetenzen werden also international und über digitale Wege auch von der Schweiz aus erlernt.

Nebst den Satelliten gibt es in die Map integrierte Camps, die für reale, physische Orte, u.A. an der HSLU T&A stehen. Hier erwerben Studierende im realen Raum auf dem Campus – und in der Praxis – Kompetenzen.

Wenn der Campus die Welt ist, wenn die HSLU-Community zu einem grossen Teil virtuell ist – wie schafft man dann den Eintritt in dieses Mutterschiff HSLU und die Gemeinschaft dennoch erfolgreich? Eine Gruppe hat die traditionell etablierten Rituale an der HSLU T&A (die HSLU-intern dennoch stark differenzieren) hinterfragt und umgestellt.

Anstelle einer Abschlussfeier schlug sie eine Eintrittsfeier am ersten Tag des Studiums oder der Mitarbeit an der HSLU T&A vor. Diese findet auf dem Campus und gleichzeitig virtuell überall auf der Welt statt. Durch das frühzeitige Feiern des Studiums wird nicht die erbrachte Leistung, sondern der Mensch selbst gewürdigt. Weiter soll dem Campus so mehr Bedeutung eingeräumt werden, für Studierende wie auch für Mitarbeitende. Die Teilnahme ist aber weltweit über digitale Mittel möglich, sodass gleich ein Gruppenbild entstehen kann; jeder ist Teil der virtuell (und ev. physischen) Community. Der bewusste, wertvolle Austausch soll angeregt und Bubbles von Gleichgesinnten durchbrochen werden.

Auf dieser Map bewegen sich Studierende mit der Unterstützung von Mentoren:innen und Mitstudierenden – aber komplett frei – durch ein interaktives Magnetfeld bestehend aus den verschiedenen Instituten, realen Projekten und Themen. Sobald sie aus dem Magnetfeld heraustreten, nehmen sie remote an der Lehre teil. Das Magnetfeld wiederum setzt sich aus zahlreichen leeren Ateliers zusammen, die durch reale Praxisprojekte bespielt werden. An jedem Projekt können Studierende unterschiedlicher Studiengänge und Stufen und zusammen mit Praxispartner:innen während einem bestimmten (aber variierenden) Zeitraum mitarbeiten. Der Atelierraum ist gleichzeitig Präsentationsfläche, sodass sich die Projekte gegenseitig inspirieren und helfen – Begegnungen können real oder virtuell sein. Wer an den Projekten mitarbeitet, bestimmen Ausschreibungen für Teammitglieder.

Der Lehrplan folgt keinem starren Gerüst mehr: Studierende holen sich die fürs aktuelle Projekt relevanten Kompetenzen in Seminaren und Vorlesungen. Kompetenzlücken werden von den Studierenden selbst entdeckt und gefüllt. Die Lehre soll gänzlich CO2-neutral und didaktisch frei sein. Die Beurteilung erfolgt nach den

ausgeführten Rollen in den Projekten und den darin entwickelten Kompetenzen. Nicht mehr länger Modulprüfungen, sondern reviewähnliche, individuelle Gutachten sind die Meilensteine im Studium. Der Lernprozess und Studiennachweis am Ende des Bachelors ist dementsprechend stark individuell und stellt sich aus den durch die Projekte erworbenen Kompetenzen zusammen (und keinen ECTS).

Anhand eines hybriden Netzwerks an Kompetenzangeboten zielt dieses Artefakt der Zukunft auf zahlreiche unterschiedliche Zielgruppen als Studierende, Dozierende und Mitarbeitende ab.

Eine AI-gestützte Cloud dient als Wissensdatenbank und integriert gleichzeitig alle Nutzer:innen interaktiv ins Netzwerk. Die künstliche Intelligenz übernimmt einen Grossteil der Koordination und Administration. Physische Orte dienen in abgespeckter Version und als Coworking-Spaces zwei HSLU-Gruppen: einerseits den Forschenden mit didaktischer Erfahrung und andererseits anderen Menschen, die zwar vielleicht keine HSLU-Angestellten sind, die aber aktuelles Wissen vermitteln. Alles Wissen ist digitalisiert und für alle zugänglich. Studierende und Mitarbeitende erhalten beim Eintritt in die HSLU das nötige Equipment (z.B. Laptop und VR-Headset) zum uneingeschränkten Zugang zu allem Wissen.

Es entsteht ein hybrides HSLU-Netzwerk, in welchem mit Bildungswährung gehandelt resp. getauscht wird. Wissen wird gegen Mitarbeit in relevanten Projekten von Alumnis oder Menschen aus der Praxis an Studierende vermittelt – es gibt einen Tausch von Bildungswährung gegen Leistung. Gleichzeitig entsteht ein wertvolles Netzwerk. Dieser rekurrierende Tausch macht lebenslanges Lernen mess- und bewertbar und sorgt für eine vernetzte und sphärenübergreifende Vertiefung in bestimmten Themen. Coaching ersetzt die starre Vorlesungsstruktur.