Die «anderen» und «wir» – auch die Soziokulturelle Animation braucht eine postkoloniale Reflexivität

Kürzlich las ich «Kinderleben in Peru» in SozialAktuell – der Zeitschrift für Soziale Arbeit in der Schweiz. Der Sozialpädagoge Daniel Rohrer berichtet darin ausführlich von seinen Erlebnissen während seines Arbeitsaufenthaltes in Peru. Neben den interessanten Schilderungen der Lebens- und Arbeitsbedingungen fielen mir die vielen Vergleiche der Gegebenheiten in Peru mit dem schweizerischen System auf. Fremdes mit Bekanntem in Bezug zu setzen, ist wohl eine anthropologische Konstante. Der Bericht zeigt, dass auch wir Fachpersonen der Sozialen Arbeit nicht davor gefeit sind, (unbewusst) durch das Anprangern von schlechten Zuständen beispielsweise in einem «Entwicklungsland» wie Peru das eigene Bezugssystem, in diesem Fall die Schweiz, zu überhöhen und unreflektiert die eigenen Werte als «richtig» und «normal» zu setzen. Jede Wertediskussion beginnt dann schon in einem Ungleichgewicht. Es gibt dann immer «wir» und die «anderen», und «wir» sind besser (oder funktionaler, oder moderner, oder effizienter). Diese abwertende Konstruktion des Anderen zur eigenen Erhöhung ist, was der postkolonialistische Diskurs thematisiert, angefangen mit «Orientalism» von Edward Said.

Für eine inkludierende Haltung, wie sie die Soziokulturelle Animation vertritt, sind solche – oft automatisch und gedankenlos passierende – implizite Wertungen jedoch wahres Gift. Wo gemeinsame Kerngehalte von Werten gesucht werden sollten, werden oft genug erst mal oberflächliche Unterschiede aufgebauscht und mit Bedeutungen aufgeladen, welche dann bei entsprechender Tendenz zu sensationeller Aufmachung in den Medien schnell einmal jeden Diskurs fast unmöglich machen. Dabei geht es mir ganz und gar nicht darum, alles fraglos zu akzeptieren oder Ungerechtigkeiten mit «anderen Werthaltungen» zu erklären und schönzureden.

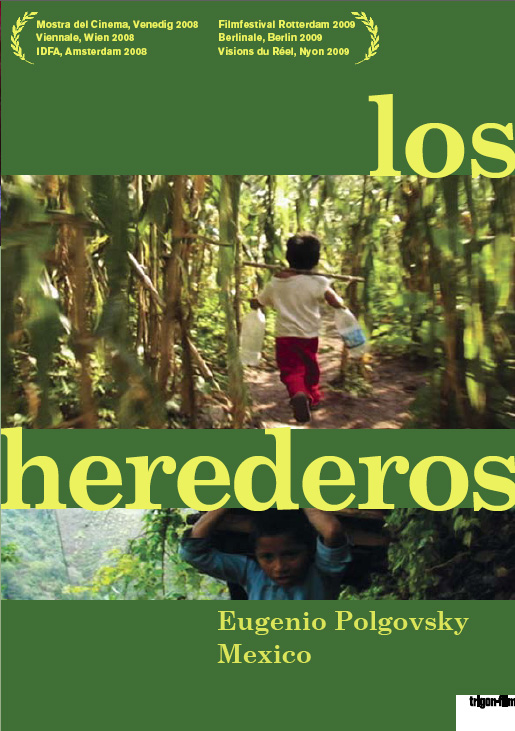

Harte Sozialkritik ist auch ohne Konstruktion eines Anderen und seine Abwertung möglich. Ein wunderschönes Beispiel dafür ist der Film «Los Herederos» (Die Erben) von Eugenio Pogolvsky. Er zeigt Kinder, welche ihren Eltern bei der Erntearbeit im Akkord helfen oder karges Brennholz in unwegsamem Gelände sammeln. Diese Kinder müssen hart arbeiten statt zur Schule gehen – und so eben die Armut ihrer Eltern erben. Doch welche Würde, welcher Ernst, welche Schönheit gehen von diesen Kindern aus, wenn sie umsichtig ein kleines Geschwisterchen versorgen oder kundig ihren mageren Esel zum Weitergehen animieren! Der Film dokumentiert und kritisiert gesellschaftliche Zustände. Doch statt in Gut und Böse zu spalten, verbindet er und regt zum Nachdenken an. Denn jede und jeder fühlt sich mit diesen Kindern verbunden und merkt, dass ihre Ausbeutung etwas mit unseren Gemüsepreisen und unserem Wohlstand zu tun hat. Damit vertritt der Film eine inkludierende Haltung: Alles, was Menschen auf dieser Welt geschieht, geht die anderen Menschen etwas an. Die Frage an die Soziokulturelle Animation wäre demnach: Wo liegen meine und unsere Handlungsmöglichkeiten? Auf welcher Ebene kann ich intervenieren? Eher beim Grossverteiler in der Schweiz oder beim Exporteur in Mexico oder Peru?

von: Simone Gretler Heusser

Kommentare

3 Kommentare

Gregor Ettlin

Ist Vergleichen per se postkolonialistisch? Ohne den vorausgehenden Artikel gelesen zu haben, möchte ich für eine mögliche Unterstellung sensibilisieren: Wer in die Fremde geht, erlebt zunächst das eigene sich-fremd-Fühlen, also, das anders sein. Wer das Erlebte 'denen zuhause' näher bringen will, greift unweigerlich zum Mittel des Vergleichs. Anders-Sein und Hinschauen, was anders ist, ist für sich genommen und solange es beschreibend bleibt noch nicht wertend. Im Gegenteil: Wir müssen uns der Differenz zwischen eigener Herkunft mit ihren Selbstverständlichkeiten und den Selbstverständlichkeiten des aktuellen Umfelds bewusst sein, wenn wir nicht in die hermeneutischen Fallen tappen wollen, dass wir alles an dem messen, wie es für uns selbstverständlich ist. Und das ist beileibe nicht nur eine Kopfsache, sondern vor allem auch eine Gefühlssache, denn unsere Gefühle werden von Erwartungen wesentlich mitbeeinflusst. Aufdecken und sich bewusst werden, wo wir (z.g.T.) unbewusst werten und wo Wertungen passieren (in Wissenschaft, Journalismus, gesellschaftlichen Ritualen...) ist grad für uns soziokulturelle AnimatorInnen enorm wichtig und muss sorgsam geschult werden (insbesondere auch, dass wir die Beobachtung, dass eine Wertung passiert, nicht 'abwertend' rüber bringen). Eine gute Schulung war diesbezüglich für mich die Annäherung ans Konzept der nicht-verletzenden Kommunikation (non-violent-communication oft fälschlich mit 'gewaltfreie Kommuninkation' übersetzt) von Marshal Rosenberg.

Simone

Lieber Gregor Ettlin Nein, ich denke nicht, dass Vergleichen etwas mit Postkolonialismus zu tun hat. Vergleichen ist von mir aus gesehen eine ganz ursprüngliche menschliche Tätigkeit. Und natürlich hast Du Recht, Vergleichen geht dann schnell und oft unbewusst in Bewerten über. Dies zu Reflektieren ist enorm wichtig, da bin ich ganz bei Dir. Nur wo der Link zu postkolonialem Denken ist, verstehe ich nicht.

Simone

Der Leserinnenbrief zum Artikel ist jetzt in der Oktober-Ausgabe von SozialAktuell zu lesen: www.sozialaktuell.ch

Danke für Ihren Kommentar, wir prüfen dies gerne.