Lage und Nutzung

Der Frohburgsteg wurde 1999 erbaut, ursprünglich hatte er eine Länge von 220 Meter wurde aber 2009 auf 180 Meter gekürzt. Er verbindet den Bahnhof Luzern und das anschliessende Parkhaus Bahnhof mit dem Lakefront Center und dem Quartier Tribschen. Der lange Steg reicht über die Gleise und bildet dadurch auch eine Abkürzung zum Bahnhof.

Volumen und Material

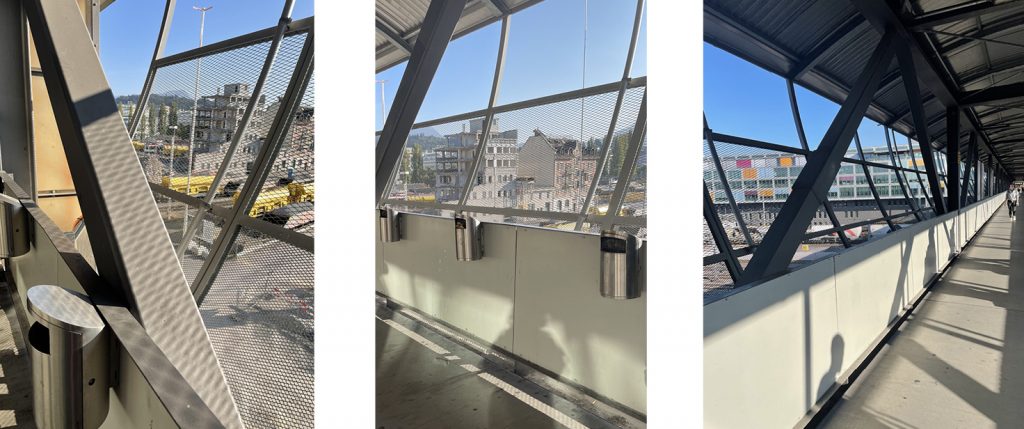

Das Tragwerk besteht aus massivem Stahl, weshalb die Passarelle sehr stabil wirkt. Mit den verschiedenen Stahlbauteilen und dem gewölbten Dache passt der Bau gut zum Rest des Bahnhofs Luzern. Die überhängenden Seiten sind mit Absturzsicherungen versehen, welche aber genug fein sind, um einen ungehinderten Blick nach Aussen bieten. So sieht man auf das Geschehen im Bahnhof unter einem oder bei schönem Wetter in die Ferne hoch zum Pilatus. Der Steg ist angenehm breit gebaut, sodass man auch bei einem starkem Fussgängerstrom problemlos aneinander vorbeilaufen kann.

Atmosphäre

Beim Begehen des Stegs von der Seite des Bahnhof Parkings hat der Steg zuerst eine schwache Neigung nach oben. Diese muss man zuerst «erklimmen», um das Bauwerk in voller Länge betrachten zu können. Direkt beim Betreten steigt einem den unangenehmen Geruch von Zigarettenasche in die Nase, welche überall am Boden liegt. Man hört den alltäglichen Stadtlärm, die Züge vom Bahnhof und sogar die weit entfernte Strasse kann man akustisch noch wahrnehmen. Die vorbeigehenden Passanten sind auch gut hörbar, vor allem wenn sie einen Rollkoffer über den fein gerillten Aluminiumboden ziehen.

Auf der anderen Seite wird der Steg von einem Treppenturm gestützt, welcher ziemlich in die Jahre gekommen aussieht. Ein schwach beleuchteter und enger Lift, welcher noch stärker nach Asche riecht, bringt einem ratternd nach unten auf die Strasse. Alternativ gibt es auch eine dreckige Treppe, die sich um den Lift schlängelt, diese ist aber wegen dem starken Urin Gestank nicht wirklich empfehlenswert.

Licht und Schatten

Bei Tag ist der Steg direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt, dieses wirkt aber sehr angenehm da es durch die Stahlgitter scheint.

Abends in der Dämmerung entstehen spannende Licht-/Schattenspiele, zum einen werfen die Gitter ein rasterförmiges Muster auf den Fussboden und auf die Stahlträger. Ebenfalls beobachtet man auf der Brüstung ein lebendiges Schattenspiel durch die Schatten der Passanten. Auf der anderen Seite reflektiert sich das Sonnenlicht, welches von der Fassade des Lakefront Center abstrahlt. Das warme Sonnenlicht gibt dem kalten Stahl das Gefühl von Wärme.

Bei Nacht ist besonders die Betrachtung von Aussen spannend. Nun scheint das Licht nicht von aussen nach innen sondern von innen nach aussen. Der Steg ist nun mit alten Lampen, welche quer zur Laufrichtung liegen, beleuchtet. Die helle Beleuchtung und die Überdachung geben einem das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, so als würde man sich in einem beleuchteten Innenraum befinden und nach draussen in die Dunkelheit blicken.