Kohorte F

Coaching 1- Mirjam Suter- IAR

Die Laborgasse ist Teil des Campus der HSLU T&A in Horw.

Sie ist eine Nebenstrasse die für Anlieferungen und den praktischen Durchgang konzipiert wurde und auch heute noch so genutzt wird. Sie wurde 1970 von Peter Stutz geplant und 1977 fertiggestellt. Seither hat sich nicht viel verändert, es sei denn einige Lichtinstallationen die den Bedürfnissen der Nutzer angepasst wurde.

Wahrnehmung:

Diese Gasse ist Nord- Süd ausgerichtet und der Passant, der die Laborgasse betritt, wird von fast jedem Detail der Gasse geführt. Sei es die Ausrichtung der Gasse selber, das Material der Gebäude, die Bodenmarkierungen und die Lichter, fast jedes Element trägt zum fluchtartigen Aufbau der Gasse bei.

Die Laborgasse bietet noch ein Interessantes Licht- und Farbenspiel, je nach Tageszeit. Am Nachmittag sieht man die Gasse selber häufig im Schatten und die rote Fassade des Traktes IV kommt zur Geltung, während der Nacht hingegen zieht es unsere Aufmerksamkeit zu den Lichtern in der Gasse. Ansonsten erhellen die gelb, grün und rote Farben den ganzen Raum.

Verknüpfen Sie Ihre eigenen Erfahrungen und Recherchen zum Raum

Felix von Overbeck & Mirjam Suter

Die Laborgasse wurde von Peter Stutz als Anlieferung und dem praktischen Durchgang entwickelt. Die Gasse ist Nord Süd angerichtet und durch die Anordnung der Gebäude wird der Passant entweder Richtung Parkplatz / Vierwaldstättersee geführt oder Richtung Bonhof Horw / Luzern. Da sich die Bedürfnisse der Passage mit den Jahren verändert haben, wurden in der Passage zusätzlich Fahrradständer sowie Entsorgungsmöglichkeiten errichtet. Dadurch das die Laborgasse keinen gemeinschaftlichen Wert hat ist die Licht Planung auf ihrer Funktion einer Anlieferung erdacht.

Das Licht Konzept der Laborgasse wurde in den letzten Jahren etwas aufgefrischt. Die sphärischen Leuchten entlang der Hecke wurden durch Anthrazit Farbigen Pollerleuchten ersetz. Die Massnahme hatte zur Folge, dass die Gasse besser für ihren Zweck ausgeleuchtet wurde, leider jedoch auf Kosten des Konzeptes von Peter Stutz. Denn die zylinderförmigen Leuchten verstärken die bereits prägnanten Fluchten der Gasse, währendem die sphärischen Leuchten dem Ganzen etwas sanftes gaben.

Trotz ihrer Funktion als Anlieferung hätte man Lichttechnisch sich mehr getrauen können als nur das Minimum zu gestalten. Durch die prägnanten Fluchten der Gasse würde es sich zum Beispiel sehr gut anbieten, diese mit LED-Streifen auszustatten. Dies würde nachts sicherlich ein Internates Bild geben.

Bildquelle: https://www.architekturbibliothek.ch/bauwerk/technikum/

Coaching 1: St. Karl Kirche, Kohorte F, F1/F2

Der Zeitpunkt für eine Besichtigung der geschichtsträchtigen Kirche St. Karl in Luzern hätte nicht besser sein können. Bei angenehmen 20 Grad Lufttemperatur und herrlichem Sonnenschein findet der Besuch statt.

Der Aussenraum der Kirche ist in 2 Teilbereich zu gliedern. Der eine Teilbereich ist die stark befahrene Spitalstrasse. Der andere Teil im Aussenraum ist die Reuss. Die Reuss wirkt im Gegensatz zum hektischen Strassenraum der Spitalstrasse als beruhigendes Element. Das Eingangsplateau der Kirche wirkt mit den geradlinig ausgelegten Granitplatten und den sorgfältig angelegten Hochrabatten sehr gepflegt. Der Kirchenturm hat eine ungewöhnliche rechteckige Form. Im Aussenbereich des Gotteshauses wird die überragende Decke Richtung Reuss von vier Betonsäulen gestützt. Die Reichweite der Decke beträgt zwischen zwei Säulen in der Breite ungefähr 19 Meter. Die Aussenwände der Kirche sind nicht tragend. Die Stabilität dieser weiten Reichweite wurde mit vorgespanntem Eisenbeton und einer kuppigen Form gewährleistet.

Innenbereich:

Der Mensch lebt von Bedürfnissen. Die Zielgruppen, welche die Kirche besuchen sind vielfältig und geht vom reinen Gläubigen, zum Neugierigen bis zum Touristen. Je nach kulturellem und sozialem Hintergrund ändert sich die Wahrnehmung dieser religiösen Baute. Subjektiv bekommt man beim Eintritt in die Kirche ein düsteres Gefühl, es gibt wenig Licht im Eingangsbereich. Für Personen die Krank sind und so laut der Architekturpsychologie eine anderes Wahrnehmungsempfinden haben, kann das Ganze sogar eine beängstigende Wirkung erzeugen. Man merkt, dass man sich in einem Rückzug Ort befindet. Für Gläubige sind die Erwartungen gross, es soll ein Ort der Kraft sein, Touristen hingegen warten auf prächtige Freskos im Barockstil. Im Eingangsbereich wird man sicherlich enttäuscht aber erst beim Erkunden der Kirche nimmt man den Sinn des Ganzen wahr. Erst dann erkennt man die Schönheit und der Sinn wie das Ganze konzipiert ist. Sobald man sich den Bänken und somit zur Mitte der Kirche nähert, hellt der Raum sich mehr und mehr auf was das Ganze einladender wirken lässt. Sitzend bekommt man das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Von da aus, sieht man wie der Altar am meisten erleuchtet wird. Die Wahrnehmung konzentriert sich auf den Altar, dort findet auch die Eucharistiefeier statt, der wichtigste Zeitpunkt eines Gottesdienstes. An sonnigen Tagen wird das Kirchenschiff durch das eintretende Sonnenlicht vom seitlichen Fensterband, welche die Ganze Kirche umgibt, erleuchtet. Auf einer Erhöhung über den Eingangsbereich befindet sich der Choorsaal. Im Gegensatz zum Rest ist der Raum gut beleuchtet. Grund dafür ist, da es an diesem Ort mehr um die Konzentration zum auf die Tätigkeit als Chorist geht und weniger um das Erlebnis/Erkunden der Kirche durch die verschiedene Beleuchtungsarten. Die verschiedenen Lichtverhältnisse haben viel damit zu tun wie und mit was für Materialien die Kirche gebaut wurde. Die ganze Konstruktion besteht hauptsächlich aus Betonwände was das ganze wenig aufhält. Die Stützen sind mit schwarzem Fliessen bekleidet. Der Boden besteht aus einem dunkelbraunen Laminat. Die oberen Seitenfenster welche bunt geschmückt sind, sind fast das einzige, welchen dem Raum mehr oder weniger Farbe geben. Auf den seitlichen Betonwände gibt es einfache Fresko, welche die ganze Seitenwände umgehen und so die sonst langweiligen Betonwände etwas Farbe geben. Der Innenraum der Kirche besteht aus 18 tragende Säulen die gleichzeitig eine Verbindung von Decke und Boden betonen. Der ganze Innenraum wird von einer Nichtragenden Wand umspannt. Nebenaltäre und Beichtstühle befinden sich in Nischen, welche von aussen wie nebenschiffartige Segmente wahrgenommen werden können. Diese Räume werden auch mehr beleuchtet als der Innenraum selbst. Diese Art der Konstruktion ist widerspiegelt sich in der Art wie man mit Eisenbeton baut. Die Grundsätze dieser Baute sind das Wand, Säule und Dach die wesentlichen Elemente der Baute bilden. Das Kirchenschiff bildet zusammen mit dem Altar eine Einheit und soll laut dem Architekten Fritz Metzger das ganze Heiligtum aber auch Gemeinschaft sein. Das Ganze besteht aus einem Hauptteil nämlich die Oberkirche sowie von einem kleineren Teil im unteren Stock der Unterkirche.

Historisches:

Namensgeber der Kirche war Karl Borromäus Erzbischof von Mailand, als Anerkennung seiner Verdienste für Luzern. Die Kirche wurde aus drei Hauptgründen errichtet. Der zentrale Standort mitten in der Stadt ist gut erreichbar. Der zweite Grund ist die örtliche Bevölkerung, die zum Zeitpunkt des Baus für antiklerikale Propaganda sehr empfänglich war. Der dritte Grund ist der damalige Stadtpfarrer Joseph Ambühl, der sich stark für den Kirchenbau einsetzte.

Die Wirkung, der Bau und auch die Geschichte der Kirche St. Karl sind interessant. In Anbetracht der Beleuchtung ist zusammenfassend bestimmt das Schattenspiel an der Decke hervorzuheben. Ansonsten ist die Beleuchtung des Gebäudes eher schlicht gehalten. Der Lichteinfall des Fensterbandes ist gering. Trotzdem wird damit eine mysteriöse Stimmung erzeugt, was die Kirche St. Karl zu einem sehenswerten Bauwerk macht.

Coaching 1 – F5/F6 – Vögeligärtli – A

Licht, es hat das Potenzial, Räume komplett zu verwandeln und zu prägen. So auch das Vögeligärtli in Luzern als ich mich an einem schönen Feierabend in den Park begebe. Durch die Gassen erreiche ich das Gärtli, welches der untergehenden Sonne eine Öffnung ins Stadtherz bietet. Im Gegensatz zu den Strassen ist die Parkanlage noch angenehm mit natürlichem Abendlicht durchflutet. Die Stimmung lädt mich förmlich zum Verweilen ein und die letzten Sonnenstrahlen in meinem Gesicht zu geniessen. Als ich an einem anderen Tag nachts beim Pärkli vorbeispaziere, hat sich das Blatt gewendet. Die Gassen sind durch die Strassenlampen beleuchtet, was mir ein Gefühl von Sicherheit gibt. Das Vögeligärtli ist im Vergleich kaum belichtet. Die riesigen Bäume werfen schon fast unheimliche Schatten und vertiefen die Dunkelheit. Erstaunlich was die Anwesenheit oder Abwesenheit von Sonnenlicht ausmacht.

Das Vögeligärtli bietet viel Raum für gross und klein. Es liegt nur einige Minuten vom Bahnhof entfernt und ist von vielen hohen Gebäuden umgeben, die je nach Sonnenstand einen Schatten in den Park werfen. Nördlich im Park befindet sich ein kleines Restaurant und ein Spielplatz. Südlich befindet sich eine grosse Wiese, welche zum Picknicken geeignet ist, des Weiteren ein Schachfeld, ein Tischtennistisch und viele verschiedene Sitzmöglichkeiten. In der Nähe des Spielplatzes gibt es zahlreiche Bäume, welche für viel Schatten und ein angenehmes Spielklima erzeugen. Sonst im Park sind noch weitere Bäume angeordnet, um noch mehr Schattenplätze zu kreieren. Dennoch ist der Park lichtdurchflutet und offen gestaltet. Es gibt auch einige Lampen und Lichtergirlanden, die bei späten Abendstunden für genügend Licht sorgen.

Früher diente das Vögeligärtli zur Unterhaltung des Volkes (Zirkusartisten und Budenbetreiber) und war einer der beliebtesten Plätze in der Stadt Luzern. 1899 wurde die damalige Gasfabrik vom damaligen Sempacherplatz woanders hin verlegt und so ergab sich ein Platz zur freien Nutzung. Der Fokus für die Umnutzung lag bei der Erholung und beim Vergnügen. Die Picknickwiese mitten in der Stadt wurde früher auch Sempacherplatz, Sempachergarten, Englischer Garten, Zentralplatz oder Zentralmatte genannt. Der Park bekam seinen Namen durch die in Jahre 1901 erbauten Volièren. Das Vögeligärtli war auch der Ort, an dem sich Schausteller und Budenbetreiber einfanden und das Volk unterhielten. Hier gastierten der Zirkus Pilatus oder die Arena Bühlmann mit ihren Gauklerstücken. Stück für Stück wurden allerdings einzelne Bereiche der grosszügigen Grünfläche überbaut. 1935 entstand die Lukaskirche und um 1950 wurde die Zentralbibliothek gebaut.1

gelbe Markierungen – Strassenbeleuchtung

rote Markierungen – kleinere Beleuchtungen

1 Quelle: Vögeligärtli | Schweiz Tourismus (myswitzerland.com) (Stand 06.10.2021)

Von Leonie Stocker, Maria Solimena und Esther Steinmann

HSLU Architektur und Technik

Coaching 1, IAR, Kohorte F, Raum 6, Tim Schwander

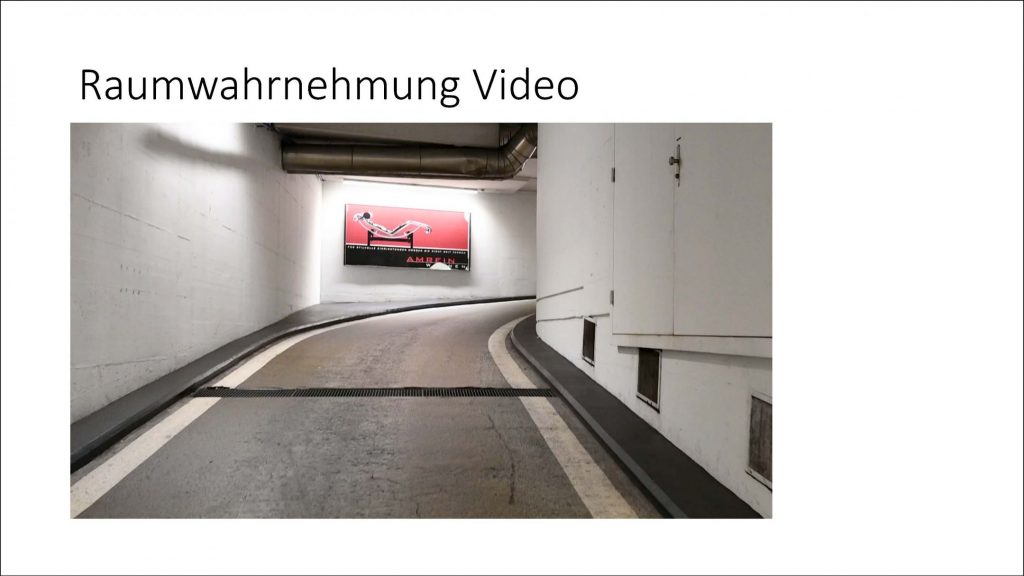

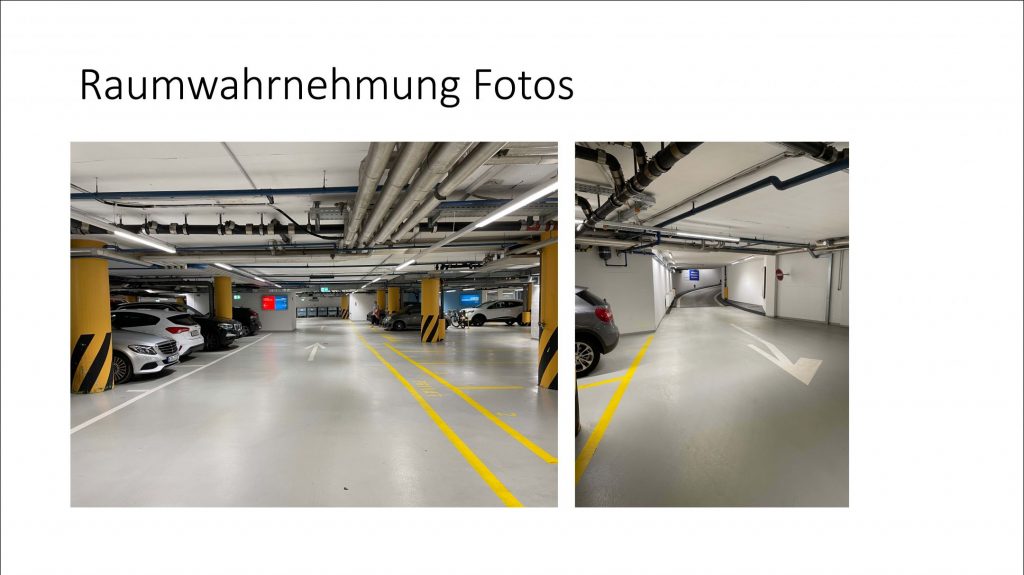

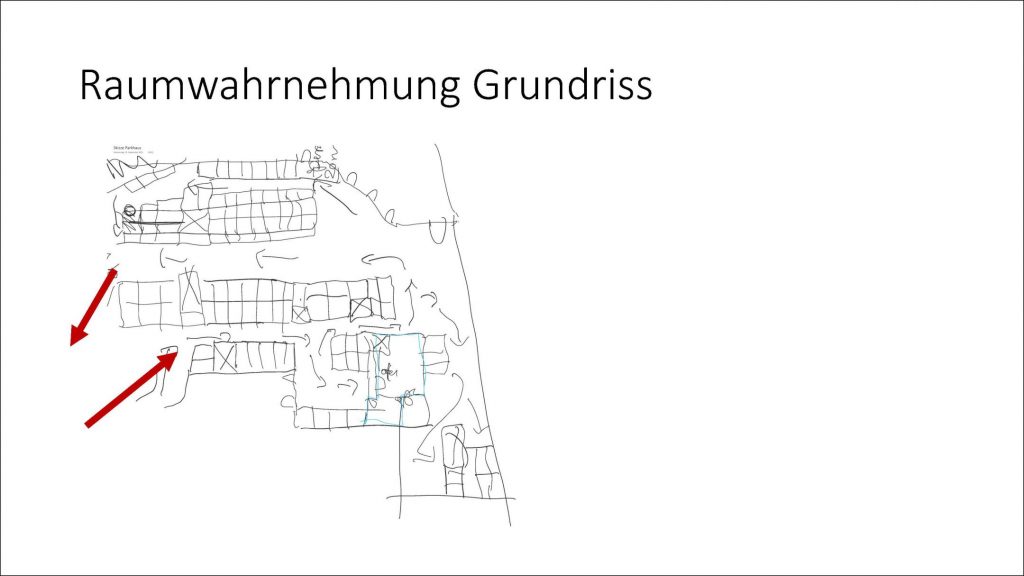

Durch mehrere Zugänge gelangt man in die Tiefgarage des gehobenen Kaufhauses Globus. Die allgemeine Stimmung wirkt sehr unbehaglich und eher karg. Das Parkhaus erfüllt seinen reinen Nutzen und schöpft womöglich sein volles wirtschaftliches Kapital in der Innenstadt der zentralschweizer Stadt Luzern aus. Befindet man sich in diesem unterirdischen Konstrukt wirkt es unübersichtlich und konzeptlos. Die Boden- sowie die Säulenfarben sind willkürlich zueinander ausgewählt und im Ganzen kann man bei dem «Flora-Parking» nicht von einem ästhetisch ansprechenden Bauwerk reden. Die gedrungene Stimmung werden durch die olfaktorischen Aspekte untermalt und befindet man sich erst einmal in der Einstellhalle, kommt in einem das Gefühl auf, sie so schnell wie möglich wieder zu verlassen.

Der Raum wird durch die klar angeordneten signalgelben Stahlbetonstützen geprägt. Die Pfeiler sind bis auf eine Höhe von 120cm mit einem Spiralmuster schwarz abgesetzt. Der Boden ist mit einer mausgrauen zwei Komponenten Beschichtung versiegelt. Die Wände zu den Parkfeldern sind in den meisten Fällen weiss gestrichene Kalksandsteinmauern. Zu den Verkehrsflächen der Passanten hin werden die Aufgänge mit primären Farben wie etwa rot oder blau hervorgehoben. Dieser halböffentliche Raum weist eine private Nutzung auf, die durch die Entsorgungsstelle im hinteren Bereich der Garage akzentuiert wird. Eine klare Unruhe in den Raum bringen die Installationen an der Decke. Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenleitungen kreuzen Sanitär- und Elektroinstallationen. Das künstliche Licht, erzeugt durch LED-Lichtbänder, ist sehr generisch angeordnet und erfüllt lediglich den Zweck die Autos von vorne sowie von hinten zu beleuchten. Die Signaletik befindet sich an denen für sie vor gesehenen Orten und die Werbetafel sind strategisch bedacht platziert.

Es ist anzunehmen, dass die Aufgabe des Architekten bei diesem Bau im Jahr 1979 klar war. Raumverhältnisse optimieren, Fachplaner koordinieren und die Kosten so tief wie möglich zu halten.

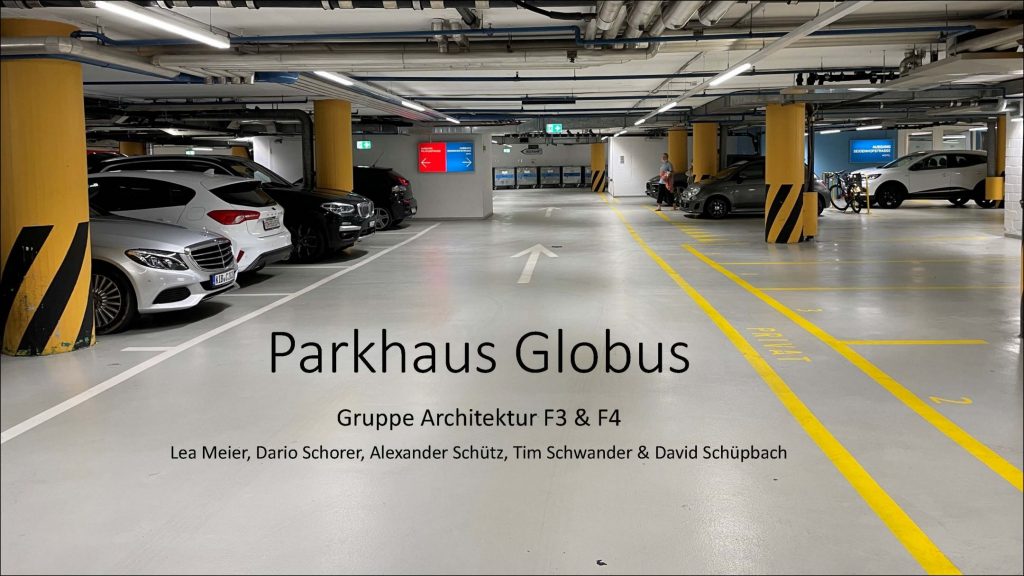

Coaching 1 – Gruppe F3/F4 – Parkhaus Globus – IAR

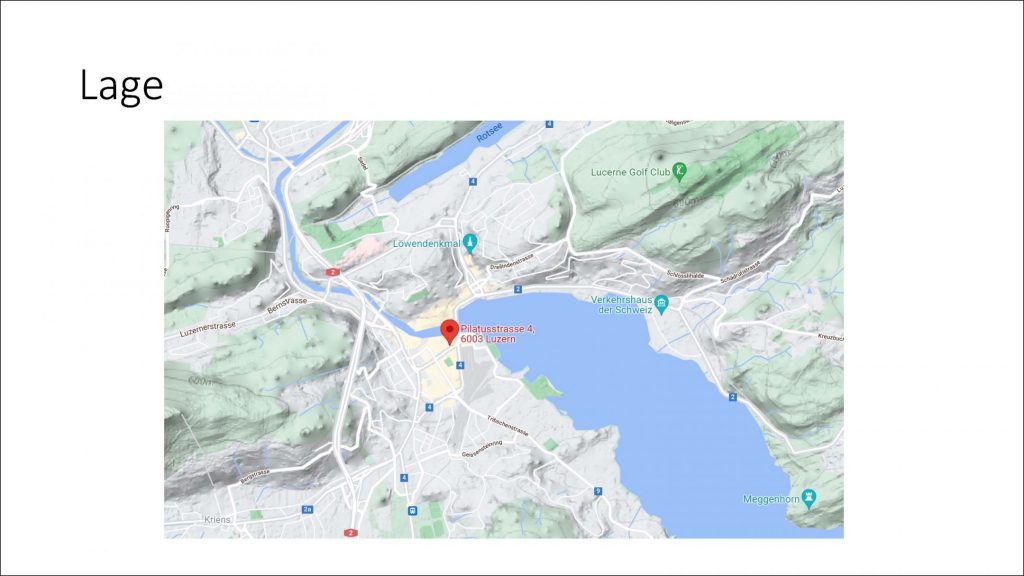

Lage

„Der Flora-Komplex befindet sich im Zentrum von Luzern, er wird von der Pilatus- und der Seidenhofstrasse sowie vom Floraweg eingefasst. Im historischen Kontext, unter anderem der gegenüberliegenden ehemaligen Schweizerischen Nationalbank, sticht der 1970er-Jahre-Bau hervor, wenngleich er sich an der Höhe und den Baufluchten seiner Umgebung orientiert. Die Schauseite und die zugleich längste Front ist die Südfassade des Flora-Komplexes an der Pilatusstrasse.“

– Florent Bajrami, 2017: https://www.architekturbibliothek.ch/bauwerk/flora-komplex/ [Stand: 05.10.2021]

Abb.3-5: Einfahrt Parkhaus Globus

Raumwahrnehmung

Abb.8-10: Material und Struktur

Abb.11-15: Eindrücke

Recherche zum Raum

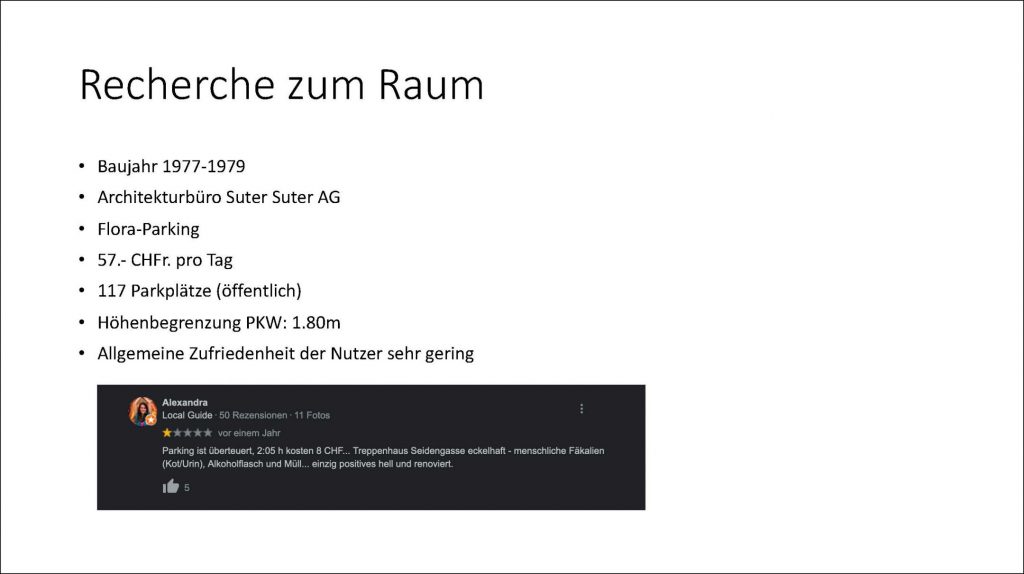

- Baujahr 1977-1979

- Architekturbüro Suter Suter AG

- Flora-Parking

- 57.- CHFr. pro Tag

- 117 Parkplätze (öffentlich)

- Höhenbegrenzung PKW: 1.80m

- Allgemeine Zufriedenheit der Nutzer sehr gering

Anhang

Benutzte Quellen:

Flora-Komplex: https://www.architekturbibliothek.ch/bauwerk/flora-komplex/ [Stand: 05.10.2021]

Abbildungsverzeichnis:

Abb.1: Bild von Lea Meier [23.09.2021]

Abb.2: Bild von Florent Bajrami [2016]

Abb.3-8: Bilder von Lars Moser [23.09.2021]

Abb.9-13: Bilder von Simon Oehen [23.09.2021]

Abb.14-15: Bilder von Alexander Schütz [23.09.2021]

Abb.16: Bild von Lars Moser [23.09.2021]

Coaching 1 – Felix von Overbeck – Kohorte F – Technikum Gasse

Die Gasse, die es zu umschreiben gilt, wurde 1977 vom Architekten Peter Stutz konzipiert und gebaut. Das Projekt wurde durch ein Wettbewerbsverfahren entschieden und vergeben. Die Gasse wird sowohl als Anlieferung genutzt, als auch als Parkplatzmöglichkeit für Fahrräder und verschiedene Entsorgungsmöglichkeiten. Zusätzlich befindet sich dort eine überdachte Passage für die Mitarbeitenden und Studierenden der Hochschule.

Wenn man nachmittags vor der Gasse steht, den Rücken zum Vierwaldstättersee gekehrt, auf der Höhe des vierten Trakts, fällt einem als erstes die kantigen Schattenzüge der oberen Gebäude auf. Die etwas in die Jahre gekommene, rote Wellblechfassade des Forschungstrakts (Trakt eins) erzeugt Schattenwürfe auf spielerische Art und Weise. Die Schattenkanten ähneln vielen kleinen Treppenstufen. Diese wirken auf mich Symbolisch; im Sinne, dass sie mich an die Entwicklungsstufen eines Studenten erinnern.

Die beschriebene Verspieltheit der Gasse wird leider bei genauerem Betrachten gebrochen. Bei schönem Wetter sieht man der Gasse an, dass sie bereits über 40 Jahre alt ist. Die Farbe ist abgebleicht und extrem verschmutzt. Zu ihrer Verteidigung möchte ich aber betonen, dass das Alter der Farbe bei anderen Wetterbedingungen, wie bei Nebel oder wenn abends die Sonne im richtigen Winkel steht und das Licht im richten Kontrast ist, nachempfunden werden kann, wie das Gebäude neu ausgesehen haben muss.

Betrachtet man das Lichtkonzept, besteht dieses aus etwa 20 LED- Zylindern aus Anthrazit, welche circa 120 cm hoch sind. Mittels indirekter Beleuchtung wird die Gasse somit nachts beleuchtet. Meine Recherche hat ergeben, dass diese im Verlaufe der letzten Jahre ersetzt wurden. Früher bestand das Lichtkonzept aus weissen, runden Sphären, die von innen aus beleuchtet wurden. Zusätzlich wurde auch bei der Passage ein Eingriff gemacht: auf der Decke der Passage wurden LED-Leuchten montiert. Grundsätzlich finde ich das Beleuchtungskonzept mangelhaft, denn es gäbe einige schöne Fluchten und Kanten, die man mit klassischen LEDs schön in Szene hätte setzen können.