Allgemein

Raumbeschreibung Kapellbrücke (Schwerpunkt Licht) von Philipp Berner

Ich laufe vom Bahnhof Luzern in Richtung Reuss. Schon von weitem erkenne ich die überdachte, hölzerne Brücke mit dem grossen Turm aus Stein. So nah am Bahnhof gelegen und genau so nah am See kann man davon sprechen, dass diese Brücke im Zentrum der Stadt Luzern liegt. Dies ist auch unschwer zu erkennen, wenn man näher kommt, da einem dann die vielen Personen auffallen, die die Brücke benutzen. Einerseits sind dies Touristen, andererseits Geschäftsleute in Anzügen sowie viele weitere Passanten – ja sogar eine Hochzeitsgesellschaft posiert auf der Brücke.

Doch in der heutigen Zeit, in der sich vieles um unsere Umwelt dreht, stellt man bald fest, dass die Brücke mit drei Knicken eher diagonal über die Reuss gebaut wurde. Als gelernter Bauzeichner fragt man sich, ob es wirklich notwendig war, derart viel mehr Material zu verbrauchen, wo man doch sicherlich die Brücke auch einfach gerade über die Reuss hätte bauen können. Bei genauerem Betrachten aus verschiedenen Standorten stellt man jedoch fest, dass genau diese Bauweise den Charme der Brücke ausmachen.

Es ist späterer Nachmittag und die Sonne steht schon eher tief. Während die dem Bahnhof zugewandte Seite in Schatten getaucht ist, sieht man einen klaren Unterschied verglichen mit der sonnigen Seite. Bevor ich die Brücke betrete, betrachte ich diese im Detail vom Ufer aus. Die Holzbrücke steht überwiegend auf Holzstützen, wobei diese unter dem Wasserspiegel schon ein wenig abgenutzt sind und nicht mehr so stabil wirken. Doch einige Stützen sind aus Beton. Interessant ist ebenfalls der steinige Turm, der direkt an die Brücke oder umgekehrt gebaut wurde. Dieser ist nämlich achteckig. Dank der tiefstehenden Sonne sind so nun gewisse Flächen hell beschienen, währendem andere schon im Dunkeln liegen. Auf der von der Sonne beschienen Seite der Brücke fallen einem die Blumen in den unzähligen Blumenkästen auf. Im Sonnenlicht leuchten die unterschiedlichen Farben regelrecht vor dem dunklen hölzernen Hintergrund. Zusammen mit der Spiegelung auf der Wasseroberfläche und dem stahlblauen Himmel läuft einem Fotografen wie mir schon fast das Wasser im Mund zusammen.

Nun betrete ich die Brücke. Bei jedem Schritt knarrt das Holz unter meinen Füssen. An diesem Geräusch kann man auch gut erkennen, welche Passanten es eilig haben und die Brücke nur als Flussquerung benutzen und welche Personen Touristen sind. Nach einigen Metern bleibe ich stehen und lasse alles auf mich einwirken. Ich spüre den leichten Wind, ich höre die Vögel pfeifen, von den Ufern hört man die Menschen in den Restaurants plaudern und es schmeckt ein wenig wie an einem See. So kommt Ferienstimmung auf, die auch mit Freiheitsgefühl vergleichbar ist.

Wenn man der Sonne entgegenblickt, sieht man die glitzernde Spiegelung des Lichts im Wasser. Dies sorgt dafür, dass auch unter das sonst eher düster wirkende Dach genügend Licht kommt. So kommen die dort aufgehängten Gemälde besonders zur Geltung – auch ohne künstliche Beleuchtung. Wegen den Wellen wird das Licht dort schon fast spannender als die Gemälde selbst.

Nach fast einer Stunde in der Nähe und auf der Brücke entscheide ich mich wieder zu gehen, denn die vielen Leute können einem auch zu viel werden. Alles in allem konnte mich der Besuch der Kapellbrücke neben dem stressigen Alltag ein wenig entspannen lassen, besonders wegen der schönen Abendstimmung.

Coaching 1 – Tamara Rischatsch – IAR

Abb. 1: Blick nach Norden

Abb. 2: Blick nach Süden

Abb. 3: Blick nach Süden

Geschichte

Für den Bau des Technikums in Horw wurde 1970 ein öffentlicher Wettbewerb ausgeschrieben. Aus 29 eingereichten Projekten wählte die Jury den Entwurf des Architekten Peter Stutz aus, der sich besonders durch seine lineare Erweiterungsmöglichkeit auszeichnete. Eine – wahrscheinlich anders geartete – Erweiterung wird ab 2019 projektiert. Das Technikum wurde in den Jahren 1972 bis 1977 in zwei Etappen erbaut. 1997 wurde es in «Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)» umbenannt. Seit 2001 wird der Schulkomplex unter der Bezeichnung «Hochschule Luzern – Technik & Architektur» geführt und ist Teil eines über ganz Luzern und Rotkreuz verteilten Hochschulverbunds. Der Baukomplex in Horw wurde den wechselnden Bedürfnissen entsprechend mehrfach umgebaut.

Quelle: https://www.architekturbibliothek.ch/bauwerk/technikum/

Coaching 1 – Benjamin Anthamatten – IAR

Quelle – Bilder und Infos: Stadt Luzern. Luzerner Holzbrücken. Aufgerufen unter: https://kapellbruecke.com (06.10.2021)

Coaching 1 – Sven Reber – IAR

Begehung Raum 8

Laborgasse T&A Campus Horw am 23. September 2021. Host: Stefan von Arb, IAR

-

Abb. 1, Foto: Blick Richtung Süden – Laborgasse -

Abb. 2, Foto: Schattenwurf – Trakt 1 -

Abb. 3, Foto: Schattenwurf – Trakt 1 -

Abb. 4, Foto: Blick Richtung Norden – Laborgasse

Nach der allgemeinen Einführung in das Modul Mensch und Raum und dem ersten KDS-Input fand die Begehung der Räume statt. Ich wurde einer Gruppe zugewiesen, welche sich mit dem Raum 8, der Laborgasse auf dem Campus der Technik und Architektur in Horw auseinandersetzt. Nach einer kurzen Begrüssung liess uns unser Host, Stefan von Arb, die Gasse selbstständig erkunden. Die gewonnen Eindrücke sollten im Rahmen des KDS-Unterrichts in einem Raumbeschrieb festgehalten werden:

Raumbeschrieb

Es ist Donnerstag, der 23. September 2021. Der Himmel ist stahlblau, es ist wolkenlos, die Sonne scheint. Wir versammeln uns kurz nach 17:00 Uhr am südlichen Ende der Laborgasse auf dem Campus der Technik und Architektur in Horw.

Seitlich der Laborgasse sind die Gebäude wie folgt angeordnet: Auf der linken Seite (vom Süden her) befinden sich die Gebäude IV, II und III sowie der Anbau für die Innenarchitektinnen und Innenarchitekten, welcher zwischen den Gebäuden IV und II etwas in die Laborgasse hereinragt. Diese Bauten sind quer zur Gasse angeordnet. Auf der gegenüberliegenden, rechten Seite (vom Süden her) liegen die Laborgebäude und das Gebäude I längs zur Gasse.

Was als Erstes auffällt, sind die unterschiedlichen Oberflächen. Die roten Fassadenelemente der älteren Campus-Gebäude steht im Kontrast zu der viel helleren und stärker reflektierenden Wellblechfassade des neueren Laborgebäudes. Die Fassadenelemente sind über die Jahre etwas ausgeblichen.

Ab Werk waren sie wohl alle gleichfarbig gefertigt, die Farbe nach RAL genormt, identisch ausgeführt. Doch nun hat sie die Witterung individualisiert. Keine der Platten erscheint mehr gleich wie die andere, alle reflektieren sie das Sonnenlicht unterschiedlich. Das Laborgebäude hingegen erstrahlt noch im jungen Glanz eines Neubaus. Gut möglich, dass ich mir dies nur einbilde. Vielleicht ist auch dieses Gebäude schon älter. Aber im Vergleich zu den anderen Oberflächen wirken diese noch am besten erhalten.

Die Südfassaden werden auf ihrer ganzen Fläche von der Sonne bestrahlt, dies offenbar über das ganze Jahr genügend, um damit Strom zu generieren, denn am Laborgebäude sind dort vertikale Solarzellen montiert. Die Laborgasse ist zu dieser Tages- und Jahreszeit eher schlecht ausgeleuchtet. Doch so erscheinen die Lichteinfälle, welche es in die Gasse schaffen markanter und setzen spannende Akzente.

Im Inneren der Gasse werfen die höheren, westlichen Bauten ihren Schatten in die Gasse und auf die östlichen Gebäude. Ungefähr in der Mitte wird die Gasse durch eine Brücke zweigeteilt. Auch sie wirft einen dunklen Schatten auf den Boden unter ihr. Diese Schatten sind sehr linear und ihre Kanten scharf definiert.

Viel verspielter erscheinen hingegen die Umrisse der Bäume. Die Blätter sind auf den gegenüberliegenden Fassaden nur noch schwarze Tupfer, welche sich im Wind bewegen und auf der Wellblechfassade auf und ab tanzen.

Coaching 1, Kohorte B, Hallenbad Allmend

Persönliche Raumwahrnehmung

Kaum im Raum eingetreten fällt es einem auf, dass die Luft durch die erhöhte Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur schwer und bedrückend wirkt. Der Geruch von Chlor in der Luft löst schon erste Erinnerungen und Gefühle aus. Nach kurzer Zeit wird bemerkbar, dass die Kombination aus Luftfeuchtigkeit und Wärme jegliche Schweissverdunstung verhindert. Je länger man sich in dieser warmen und feuchten Umgebung aufhält, desto grösser wachst das Verlangen sich im Wasserbecken abzukühlen. Ständiges plätscherndes Wasser verstärkt diesen Effekt, auch wenn der Verstand vermutet, dass der Wasserstrahl dazu dient die Oberflächenspannung im Sprungbecken zu brechen. Öffnet man die Augen wird man von einem grossen weissen Halle begrüsst. Die Pfeiler und hohe Decke lassen den Raum weit grösser wirken, als er tatsächlich ist. Dar Anblick der im Raum verteilten Pflanzen wirkt die Luft schon frischer und weniger bedrückend, wobei dies auch ein Zeichen dafür §sein kann, dass sich der Körper sich an die Verhältnisse dieses Raumes gewöhnt hat. Verglasungen findet man entlang der Ostfassade, über die Südfassade bis hin zur Westfassade. Dies weisst eine optimale Nutzung des Tageslichtes und kombiniert mit der weissen Farbe wirkt der Raum heller und steriler. Bei der näheren Betrachtung des Glases bemerkt man die leichte grau-grüne Verfärbung durch die Sonnenschutzbeschichtung. Trotzdem ist kaum ein farblicher Unterschied zu bemerken, wenn man gerade aus der Sonne beschienene Fassadenseite schaut. Die künstliche Beleuchtung ist so angelegt, dass der einzige sichtbare Schatten durch die Sonne produziert wird. Durch die hohe Decke ist die Lichtintensität zu schwach, um bemerkt zu werden. Dadurch wirkt der ganze Raum sehr natürlich beleuchtet. Zusätzliche Beleuchtungen sind in den Wänden vorzufinden. Versteckt in Nischen und auf Kniehöhe für den normalen Nutzer kaum bemerkbar. Dadurch, dass sie in Nischen versteckt sind, wird nicht der direkte Lichtstrahl wahrgenommen, sondern die Lichtreflexion von den vielen weissen Flächen. Ohne klar erkennbare Lichtquellen abgesehen von der Sonne, aber doch bemerkbare Helligkeit scheint es so als wäre der ganze Raum sauber. Lässt man sich aber nicht vom ersten Eindruck täuschen und schaut genauer hin bemerkt man einige schmutzige Stellen und teils schwarze Flecken die schimmelähnlich aussehen aufgrund von mangelnder Aufmerksamkeit für die schlecht und unsichtbaren Bereiche. Die Untersicht der Decke besteht aus perforiertes Lochblech. In der Kombination von grosser Distanz und der geometrischen Form ist es offensichtlich, dass das Blech durch die Beleuchtung nicht eine homogene Farbe aufweist und dementsprechend auch bei grösserer Verschmutzung nicht als dreckig wahrgenommen wird. Verschwendet man aber einige Gedanken mehr wird einem schnell klar, dass die nicht demontierbare Bleche eine stetige Staubfalle ist und wer weiss, wieviel Staub täglich durch die Perforierung auf die Köpfe der Anwesenden Gäste runterregnet. Nach einer kurzen Zeit fragt man sich, wo all die Kinder sind. Bekanntlich ist ein Hallenbad ein sehr begehrter Ort, um mit Kindern hinzugehen trotzdem wurde die friedliche Stimmung nicht durch Kindergeschrei zerstört. Es stellt sich heraus, dass die Kinder- und Plantschbecken hinter der opaken Mauer versteckt ist und mit schallschluckenden Elementen umgeben.

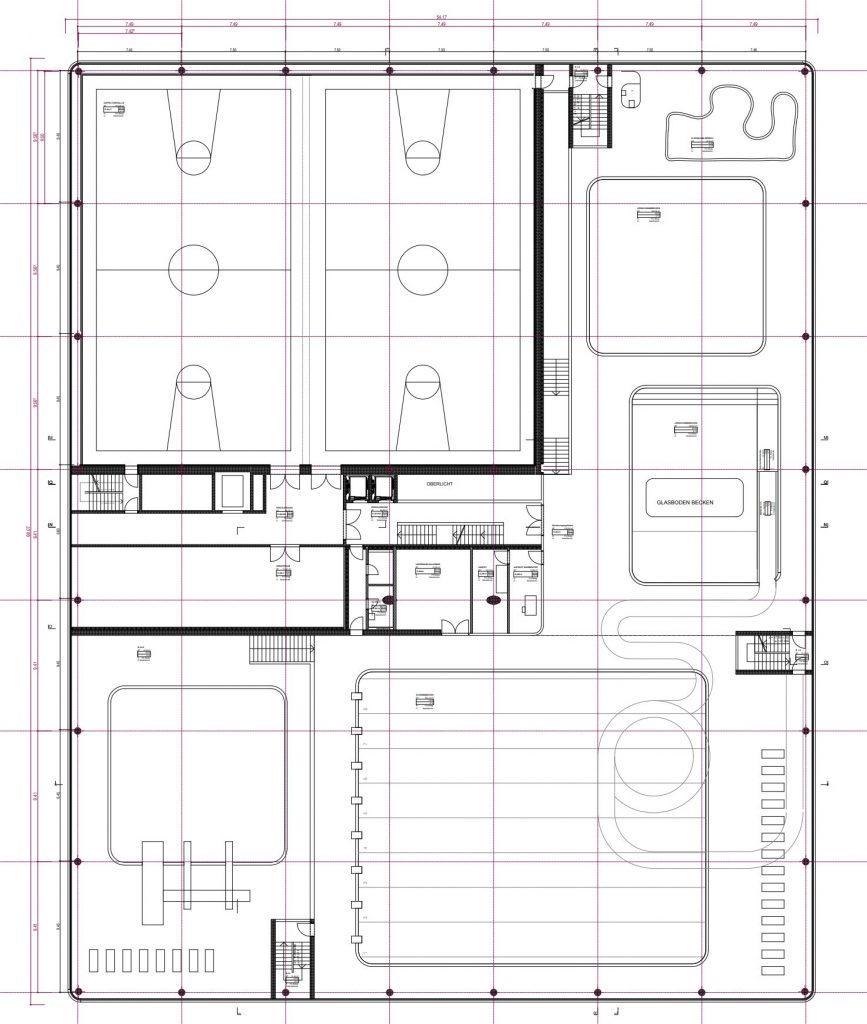

Struktur des Gebäudes

2007-2012 (inkl. Planung) Wurde die ganze Sportanlage Allmend saniert. Das Hallenbad gilt als ein Teil der Ganzen Sportanlage Allmend, welches die 2 Wohntürme, das Stadion und die Sportgebäude beinhaltet. Dementsprechend ist das äussere Design an die restlichen Gebäude gebunden und wurde deshalb auch mit den vorgehängten Elementfassaden ausgeführt: Gelbe (UCT 82427FC PVDF) hervorgehoben vertikale Rechteckprofile mit zurückversetzte dunkelblauen (UCT 10101 PVDF/Ral5003) Stirnverkleidungen und alles auf einem Rechteckigen Grundriss mit abgerundeten Ecken. Das vorgegebene Design erzeugt jedoch einige Schwierigkeiten. Kritische Punkte in der Realisierung waren die Eckbögen, die Raumhöhe und die Lichtdurchlassung. Mit den ~700mm Radius in den Bogengläser und der Höhe von knapp über 2m, hat man die technischen Grenzen Stand 2009 schon ausgereizt. Dadurch, dass das Hallenbad sich über 3 Stockwerke ausstreckt, sind aus statischer Sicht die Belastungen für Tragwerk sowohl auch Fassade sehr hoch, vor allem auf der Südseite, da auf der Seite sich die grosse Fensterfront befindet. Bei einem Projekt, dass auch Fokus auf Ökologie legt, ist das Interesse gross das Tageslicht bestmöglich auszunutzen. Dementsprechend wurden auf der Hallenbad-Ebene auf die nicht tragenden Rechteckprofile verzichtet. Dadurch wurde auch ein weiteres Problem umgangen: optischen Gitter mit kleinen Gitterabständen. Kombiniert mit Bewegung kann ein optisches Gitter einen Stroboskopeffekt auslösen, welches in gewissen Fällen zu einem epileptischen Anfall führen kann. Beim Verzicht von den dekorativen Vertikalprofilen ist der Abstand zwischen den restlichen Profilen so gross, dass ein erreichen von den Sequenzen von Licht und Schatten, für ein Stroboskopeffekt beinahe unmöglich ist.